电影与电影OST——电影中的古典音乐

- 电影与电影OST——电影中的古典音乐

- 电影与电影OST——叹一曲,声影随行

- 电影与电影OST——三部电影原声推介

原作者: 张一楠

简介:日本电影的套路之一,就是在缓慢的节奏中逐渐进入情境。下午看《东京奏鸣曲》也是如此。一家四口,围绕丈夫失业,矛盾接踵而来,小儿执意要学琴,大儿非去海湾参战做美国帮凶不可,妻子也在一次抢劫中释出了久压胸中 ...

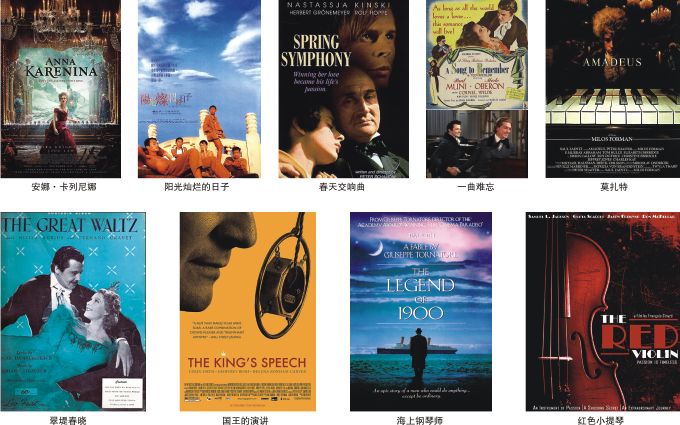

《安娜·卡列尼娜》(又译《爱比死更冷酷》),以老柴第六交响曲第一乐章那个饮泣的旋律为主题在片中多次出现,却感到不甚契合,柴音乐丰富的含义实在难以剪贴到这个著名的爱情悲剧上。

国产片里,用得不多,一是导演音乐修养低,另外本来就是西洋文化比较隔膜吧。但也有用得好的,如《阳光灿烂的日子》,19世纪意国作曲家马斯卡尼三角情杀的歌剧《乡村骑士》间奏曲遭遇20世纪60年代中国文革莽撞少年的华丽游,青春的惆怅和绮丽竟然都全在这音乐里头了,男主人公独自踏上屋顶,音乐响起的场面让人感到莫名,至今难忘。

相反,音乐家的传记片音乐用得巧妙的反倒不多,印象深的也有几部,《春天交响曲》,舒曼徜徉在爱河之中,寄情音乐,思若泉涌,写作《童年即景》套曲,当熟悉的钢琴曲《梦幻曲》在银幕奏响,原来是这个情境下写出的,可找着了,自己好感动。

老片子《一曲难忘》,肖邦和李斯特见面了,风流俊赏,两人在钢琴上合奏军队波兰舞曲(时间久了,也许记错),现在,觉得这个场面根本不可能发生,但是还是感谢编导的编排。

米洛福尔曼的《莫扎特》很好,作品183号g小调交响曲开头那个诘问的主题贯穿始终,暗示主人公悲剧命运,其他随事件展开的几段音乐,有《长笛和竖琴协奏曲》、《魔笛》中夜后的咏叹调、《第二十钢琴协奏曲》第二乐章浪漫曲等的片段,都用得俭省干净,不干扰剧情,不抢戏,于是我们注意力始终在人物命运上,实为精彩。

老电影《翠堤春晓》,老约翰和情人跳了一夜舞,乘马车穿越维也纳森林的灵感之作《维也纳森林的故事》,已经成了一个经典,毋庸评述。

关于万众敬仰的乐圣贝多芬的电影,看过几部了,觉得音乐用得都不好。无非是写乐圣如何艰苦奋斗,铸就华章,都没什么新意。有一部电影通篇用大赋格贯穿,用贝九做结束,似乎当时乐圣在写这两部作品,太写实了,实在拍得不高明。还有一部,整部电影一直在演奏乐圣那部前无古人的英雄交响曲,几乎没中断,似乎乐手们还带着头套使古乐器,中间海顿老爹还来了,听了觉得惊骇,说了几句奉承话就走了,乐史似乎真有其事。总之音乐太多,太满了,反倒让人疲劳。

《国王的演讲》在战胜心理疾患类型的电影里根本不算出色,创意无甚出色,演员表演也乏善可陈,内里的配乐用到了贝多芬的第七交响乐著名的第二乐章,那个从葬礼进行曲中缓缓积累情绪以致超越其上的曲调和电影的中国王走出心理困局的情节倒是吻合,但是太过吻合贴切,反倒让人觉得失望。

《教室别恋》《海上钢琴师》《红色小提琴》等片子音乐都很好,但都是作曲家为电影写的,就不说了。

浏览 4,973

新浪

新浪 淘宝

淘宝