纪念钢琴家 阿尔多·奇科里尼

原作者: 阎逸

简介:无论我们如何留恋,那个属于20世纪钢琴传奇的时代都已经开始渐渐远去。那些走在最后的钢琴家,也许不是为了弹奏一个在现实中过于晦暗的尾声,而是要把世界的黑夜延续下去,因为用钢琴弹奏的20世纪,无法用回忆录中的 ...

无论我们如何留恋,那个属于20世纪钢琴传奇的时代都已经开始渐渐远去。那些走在最后的钢琴家,也许不是为了弹奏一个在现实中过于晦暗的尾声,而是要把世界的黑夜延续下去,因为用钢琴弹奏的20世纪,无法用回忆录中的消亡来补偿。

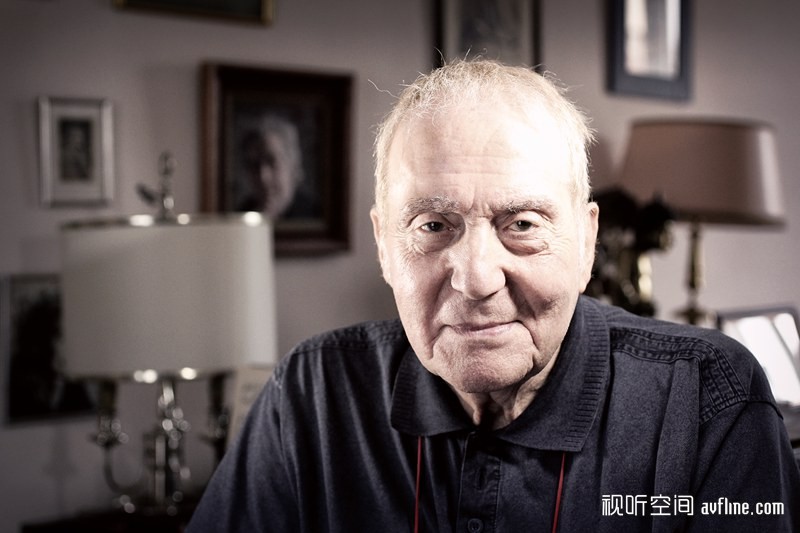

2015年2月1日,法籍意大利钢琴家阿尔多·奇科里尼(Aldo Ciccolini)于巴黎病逝,享年89岁。而一个发生在我身上的不可思议的巧合是,在看过电影《十一月的男人》之后,这些天我一直在听他弹奏的萨蒂,听他的手指让彼世开出花朵。电影里的女主人公米拉在逃亡之夜弹了一段萨蒂的钢琴曲,把凶险的灯光弹成一个段落,弹成一幅没有标注出口的迷宫地图。如果她借用奇科里尼的一双手来弹,琴声投射出的一小块现实又是什么呢?我不知道。我知道的只是在奇科里尼逝去的地平线上,只有聆听者活在他永不醒来的梦中。

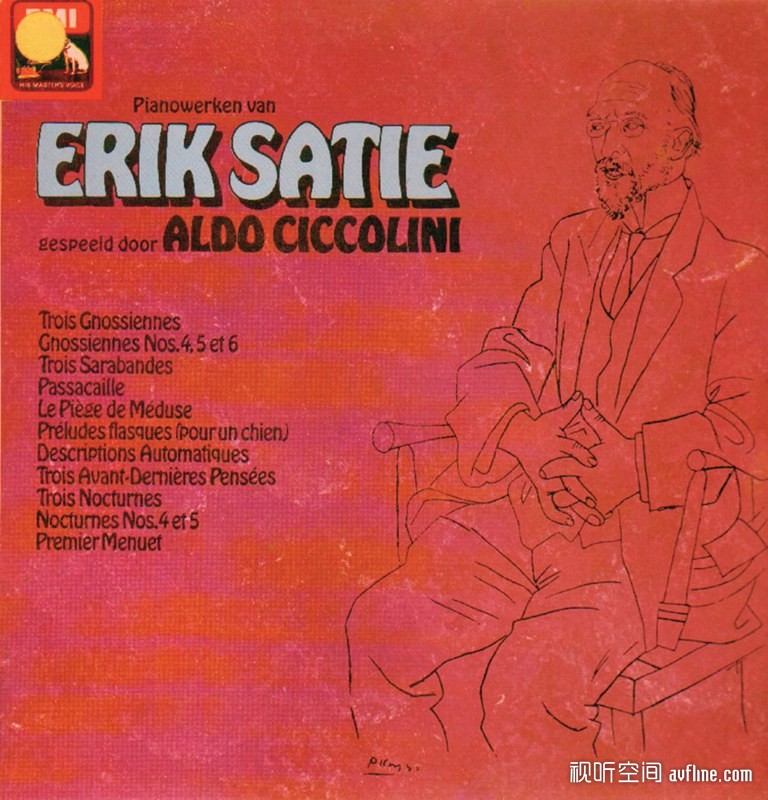

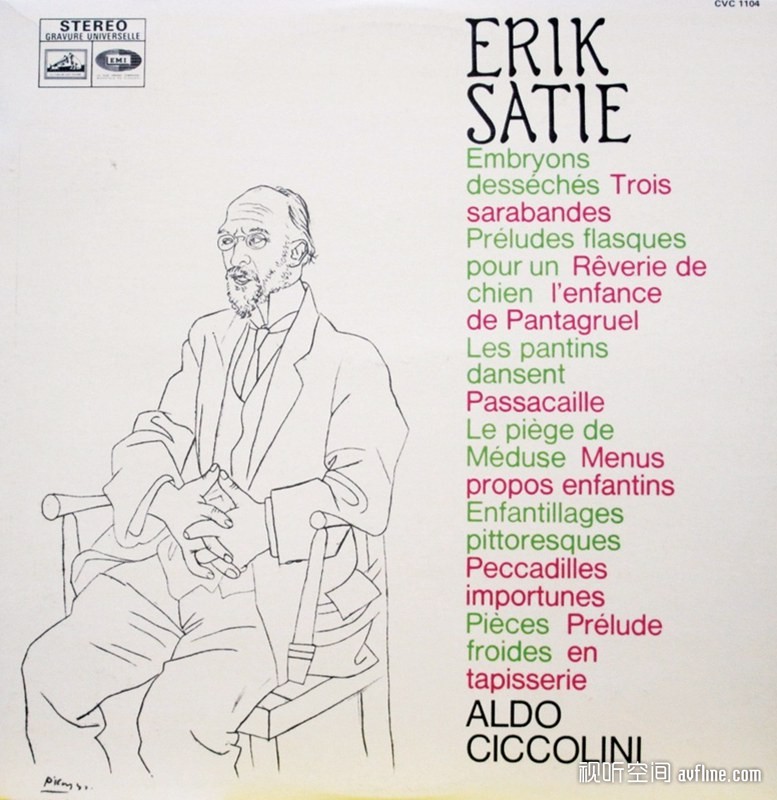

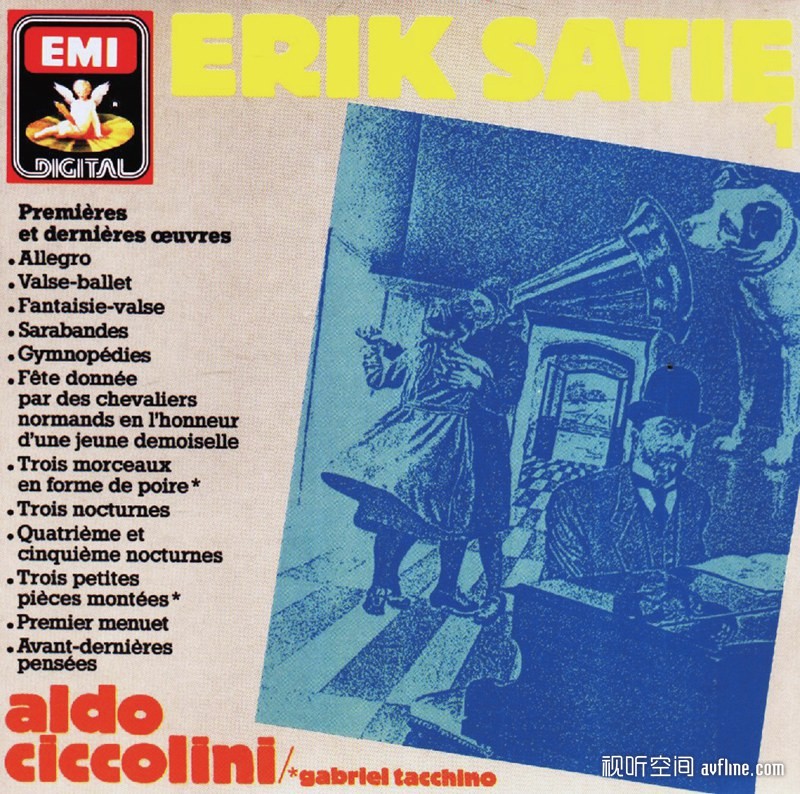

我们知道奇科里尼大抵是从他弹奏的萨蒂钢琴作品全集开始,但对他录制过的100多张唱片来说,我们所了解的只是一个小于一的奇科里尼。如果说奇科里尼将一个内心的、诗歌意义上的萨蒂定义为20世纪钢琴史上一个作为参考范例的萨蒂,那么,他弹奏的肖邦、贝多芬、拉威尔、德彪西和李斯特,以及几乎不被国内乐迷所知的德·塞弗拉克、马斯内、阿尔康、德·卡斯蒂、夏布里埃等人的作品,将构成一个不能被拆开的“听觉复合体”,那是交汇的星空,销魂者在下面睡眠,提灯者沿着反方向行走。这将会涉及到一个聆听习性的问题,一个你是否喜欢、打开或叠起对着虚无唏嘘的耳朵的问题,但音乐肖像里的一千棵树,我们能抚摸并阐释几片叶子呢?

1941年,16岁的奇科里尼在那不勒斯圣卡罗剧院首次登台,由此开始了他的职业生涯。但在1946年以前,奇科里尼的钢琴之路不是那么平坦:二战不仅夺走了他的父亲,也使他一度沦落到只能在酒吧里弹琴为生。那时的情形有点像电影《钢琴师》中的波兰钢琴家瓦迪斯瓦夫·席皮尔曼,这对于“神童”出身的奇科里尼无疑有些心灰意冷,但竟有一位美国飞行员预言他会登上卡内基大厅的舞台。没想到在1949年,他在巴黎赢得了玛格丽特·隆—雅克·提博国际比赛大奖之后,他还真登上了卡内基大厅,与纽约爱乐乐团在卡内基音乐厅合作柴可夫斯基的《第一钢琴协奏曲》。1971年,他担任巴黎音乐学院钢琴教授,开始了18年的任教生涯,他门下桃李无数。在他5岁的时候,他的父亲问他是否愿意用整个生命来弹奏钢琴,他点点头说愿意,却并不理解一生与钢琴为伴到底意味着什么。现在,他将向他的学生传递这支燃烧的钢琴火炬。

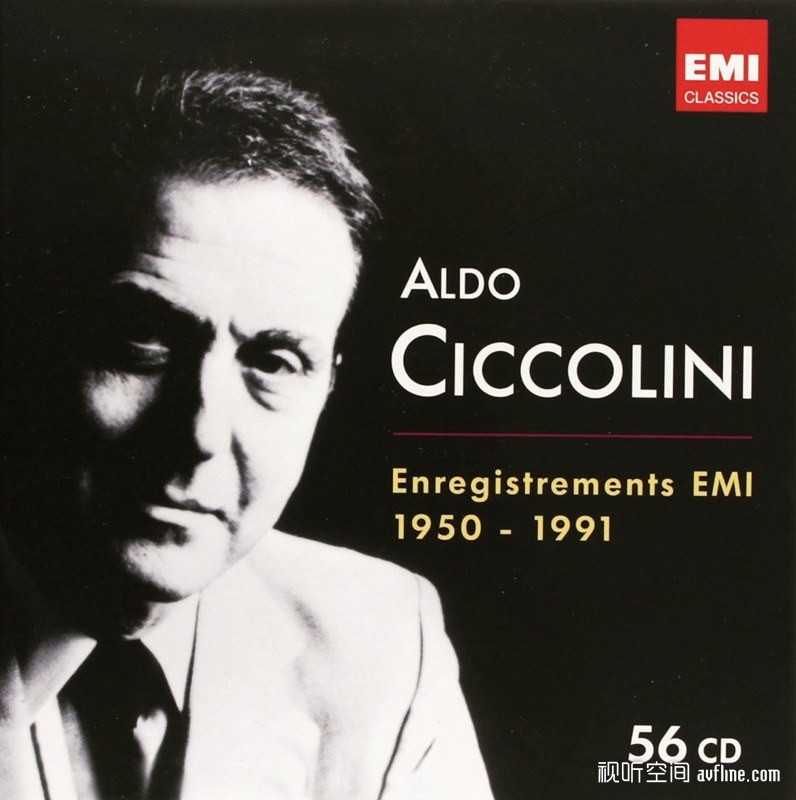

在漫长的超过60年的音乐生涯中,奇科里尼以擅长演奏法国作曲家的作品闻名。那个时期,法国的钢琴作品一直没有受到乐坛的重视,但奇科里尼在录音室和音乐厅里一步步重新提升了人们对法国音乐的兴趣,从萨蒂开始,他的曲目单上经常出现的是福雷、圣-桑、德彪西和拉威尔,他的演奏轻盈,流畅,层次丰富,富于歌唱性,他也许是最后一个带有浪漫主义色彩的法国“老派”钢琴家,但他的演奏风格比年轻人还自由。不过,除了这些法国作曲家的钢琴音乐外,还有李斯特、拉赫玛尼诺夫、鲍罗丁、阿尔贝尼兹、格拉纳多斯和蒙波、甚至是罗西尼的钢琴作品。2010年,EMI发行过一套《奇科里尼EMI录音全集》,里面涉及的曲目之广,恐怕只能用“辽阔”二字来形容。

说到曲目广泛,奇科里尼与前苏联钢琴家阿什肯纳齐最大的不同是,他没有阿氏那种对曲目的野心——仿佛任何一部作品都要留下录音,为自己建造庞大的唱片目录。奇科里尼的“广泛”曲目仅仅只是纯粹出于他对音乐的兴趣,他喜欢弹奏它,用他自己的话说:“弹钢琴,它应该是一个必然的呼吸!”

奇科里尼是最早演奏、推广和录制萨蒂作品的钢琴家,他在50年代录制的萨蒂作品全集,是唱片史上首套的萨蒂录音。然后,他又分别在立体声时代和数码录音时代重新录制了两次,可见萨蒂对他的重要性。毫无疑问,奇科里尼是萨蒂作品的最佳诠释者,2分48秒的《Gnossienne1》把所有的现实都弹成了一个孤独的幻想,如果可以用调色板为钢琴之声上色,在树枝上奔跑的将是一枚晕黄的心灵橘子,如果我这个比喻已经被用得很旧了,那么用一滴绿色为久病的春天注射盐水该有些新意。熟悉萨蒂作品的人都知道他的音乐带有一种超现实主义的梦幻,而且他还喜欢给作品加上一些稀奇古怪的注释,比如,“一只狗和它的新娘在跳舞”,“像一只牙疼的夜莺在唱歌一样”,“如布谷鸟一样干瘦”,或者“给某某。我禁止任何人在弹奏作品时大声读出这些文字。无论谁斗胆违反我的指引都将引起我的愤慨。谁也不能例外。”这些诗一般的“对音色控制”的指引与要求,常常令一些演奏者感到手足无措,但在奇科里尼看来,这恰恰是打开萨蒂作品的钥匙,“钢琴家必须要忘掉自己是作为生理学上的一个实体,才有可能接近作曲家的灵魂”,他这么说也带有一种玄学的意味。奇科里尼的萨蒂最吸引人的地方是没有炫技色彩,尽管他的演奏技术非常全面,但从始至终都洋溢着一种古朴之美,仿佛所有的神秘与晦涩都遁于无形,安静的只有一颗心。

和他弹奏的萨蒂一样,奇科里尼也有一种诗意般的孤独,当有人问及在工作时需要一种什么样的精神氛围时,他回答说:“我是一个孤独的人。我应该出生在一个荒岛上,但我的出生地那不勒斯却截然相反。有时我会刻意寻求孤独,再有,就是这无尽的激情的音乐。我生在20世纪,这非常残酷,但音乐却非常美好。我不太在意生活中那些不开心的事情,而是完全专注于音乐。当我晚上睡觉时,我会经常思考如何改善我弹奏的指法,然后就会起床去钢琴边去试验我的想法。一旦我开始了,我会一直练琴到早晨7点。我很幸运,我住的地方没有邻居。我喜欢在夜晚工作,我的房子很安静,我认为夜晚是不一样的白天,这是因为如果白天产生了很多种声音,我就很难有足够的耐心与自己平静相处。”

晚年的奇科里尼依然有着惊人的记忆力和技术能力,通常到了他这个年纪,钢琴家都会出现各个方面的退化,例如施纳贝尔弹奏时会有一大堆错音,但奇科里尼的演奏却仿佛和盛年时一样,与其说这与他的天赋有关,不如说这是频繁练琴和演奏的结果。在2007年的一次钢琴独奏会上,白发苍苍的奇科里尼一坐到钢琴前就仿佛变成了另外一个人,年龄的增加反而让他的演奏焕发出更年轻的色彩,指尖触键非常有力,音色的变化也处理的非常漂亮,这是50年代的奇科里尼附体吗?他在年轻时就开始警惕虚假的精湛技艺,他认为一个钢琴家如果只注重技艺,音乐的内涵一定会被炫技的速度遮蔽掉,你演奏得越慢,越能展现音乐本身。

2014年11月20日,89岁的奇科里尼私下对菲利普·卡萨尔德说:“我永远不会去世界的另一边度假,即使上帝在那边请我,我宁愿呆在家里弹钢琴……钢琴,是我逃不掉的惩罚。”是的,如果拯救是最大的惩罚的话,那么对奇科里尼一生的惩罚来自钢琴。弹奏吧!我们的钢琴森林慢慢后退,而令人战栗的风暴已经来临,被交出的星辰是一种迷信吗?在异国的天空下。

浏览 2,462

新浪

新浪 淘宝

淘宝