那双大眼背后——指挥大师哈农库特生涯回顾

原作者: 何任远

简介:编者按:近日,指挥大师哈农库特宣布了退休的消息,许多乐迷深感惋惜,但同时也送上了祝福。哈农库特的职业生涯以其莫扎特、巴赫作品闻名,是古乐界的大师。下面即让我们走进他的生平,走近这位“大眼”指挥大师。 ...

编者按:近日,指挥大师哈农库特宣布了退休的消息,许多乐迷深感惋惜,但同时也送上了祝福。哈农库特的职业生涯以其莫扎特、巴赫作品闻名,是古乐界的大师。下面即让我们走进他的生平,走近这位“大眼”指挥大师。

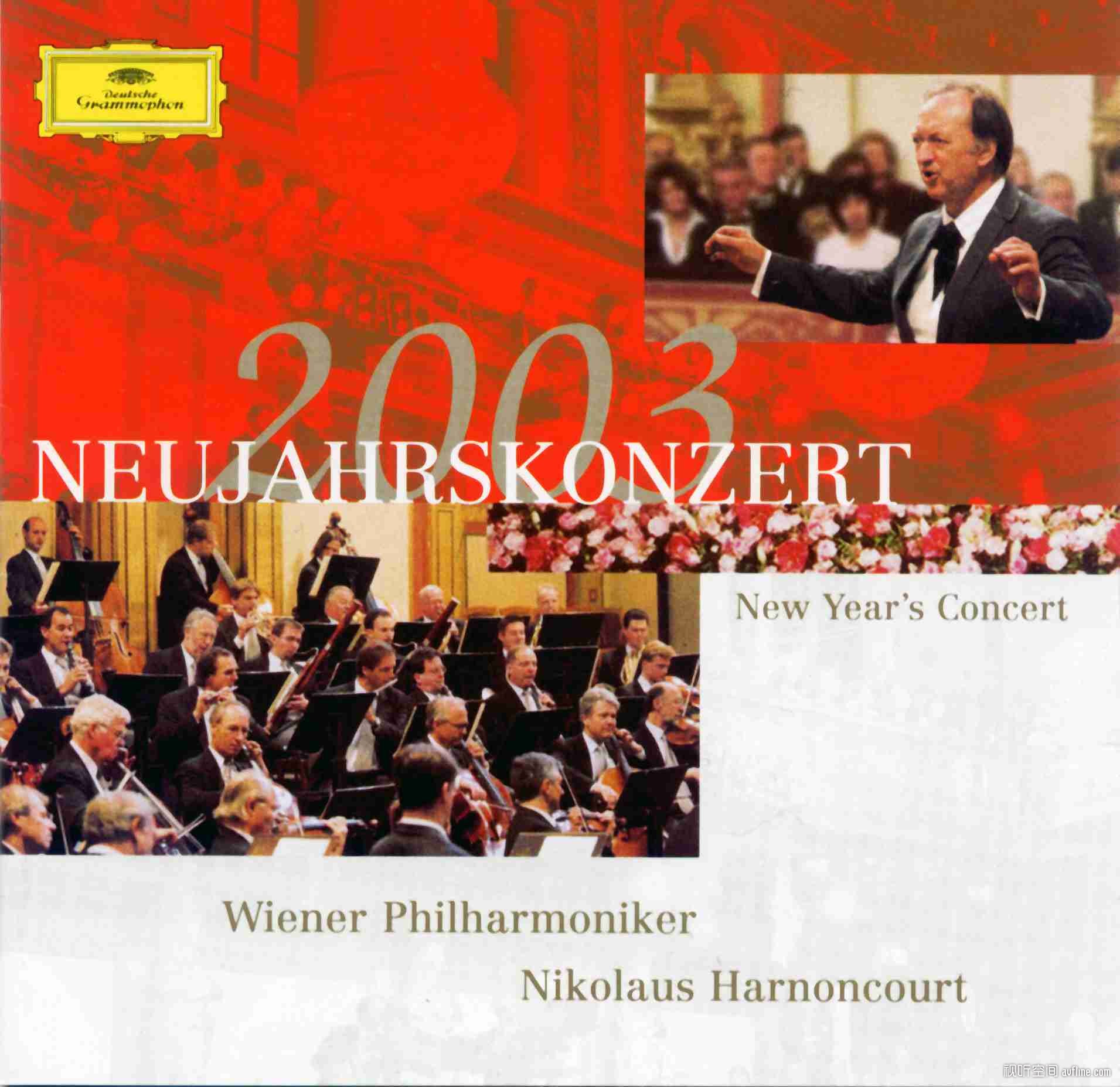

整整十二年前的元旦1月1日,富丽堂皇的维也纳金色大厅响起了《拉德斯基进行曲》那著名的军鼓前奏。这并不是维也纳新年音乐会最后的压轴鼓掌环节,而是音乐会开始的第一首曲目。指挥家哈农库特穿着奥地利乡间特有的大领带西装,指尖挥舞流露出清新芳香的音色,与往届的指挥家产生出天壤之别的效果。在习惯了马泽尔、梅塔和穆蒂等人的浓艳肥腻风格之后,古乐大师的脱俗演绎仿佛在古老的金色大厅吹入了一股清风。那一年的维也纳新年音乐会直播,是我最刻骨铭心的一场音乐会直播。新千禧年之际,维也纳当局挑选以挖掘古乐历史见长的哈农库特担纲指挥,背后有何玄机?

哈农库特是一个矛盾综合体的统一。自60年代起,他一头扎进本真乐器的收集和研究工作,然而他并非是那种埋首故纸堆的学究,相反他的音乐解读被认为非常富有60年代的叛逆精神;他对数百年前音乐史中的很多细节都很熟悉,然而他的启蒙音乐却是格什温和美国爵士乐,与记者们聊起当代摇滚也能够侃侃而谈;卡拉扬在世的时候,哈农库特被认为是一个挑战主流演绎方式的逆子,从未被允许进入“指挥帝王”的专属领域,俨然一个被流放的怪才,然而到了21世纪,他却成为欧洲各大乐团的座上宾,卡拉扬昔日的城堡在他的进攻下逐一沦陷。

2015年12月5日,86岁生日前夜的哈农库特宣布自己即将告别指挥舞台,除了之前已经预约好的音乐会之外,这位活跃了50多年的指挥大师即将为自己的音乐生涯画上句号。在当日金色大厅派发给乐迷和记者的一封手写信中,哈农库特写道:“我的体力现状迫使我放弃自己在未来的演出计划。台上的我和音乐厅里的你们已经组成了一个不可思议的深厚关系——我们都成为了一个幸福的探索者群体!”诚然,每当看到哈农库特音乐会录影的时候,我们总是发现这位指挥家把眼睛瞪得像牛眼,额头的青筋暴突,满脸通红。这种每次演绎都像把自己剥了一层皮的自我燃烧模式,当然并非做作。也能够让人理解的是,对于一个80多岁的老人家来说,这样的剧烈燃烧模式实在是劳心劳力,最终体力上难以为继。所以笔者只能寄望退休后的指挥大师能够在奥地利乡间颐养天年了。

从故纸堆中传达出叛逆精神

1929年12月6日,尼克劳斯·哈农库特在柏林出生。哈农库特父母都是来自前奥匈帝国赫赫有名的贵族家庭,家里有着深厚的欧洲中部人文主义素养传承。位于格拉茨的城堡一直是哈农库特家族的产业,尼克劳斯在这座城堡度过了自己的童年,一直在那里住到纳粹德国占领奥地利为止。吊诡的是,童年的哈农库特最先听到的音乐是父亲演奏的格什温流行曲,那些美国黑人音乐的独特旋律与和弦让幼小的贵族男童有了第一次音乐的洗礼。

战后的哈农库特成为了维也纳交响乐团的一名大提琴演奏家,而挂帅这支乐团的指挥家正是日后的死对头——卡拉扬。在卡拉扬棒下,哈农库特日渐发展出一套对传统指挥演绎方式的批判体系:卡拉扬居高临下的长官意志是一种迂腐,乏善可陈的演绎方式,缔造的甜美音色对音乐本身并没有任何好处,且演绎风格并没有指明指挥艺术道路的未来。年轻的哈农库特一边靠演奏大提琴糊口,一边到处与妻子搜集早已被遗弃的古老乐器。在工作的闲余时间,他专心研究这些早已没人演奏的古乐器应该如何重新演绎。在卡拉扬眼中,这无疑是一个小小演奏员的怪癖而已。

到了60年代,哈农库特开始在维也纳组织志同道合的音乐家演奏巴洛克时期的古乐作品,这就是他一手创立的“维也纳音乐家合奏团”前身了。60年代的欧洲是风起云涌的学生运动时期,深受感染的哈农库特决定用自己独特的方式来体现这个时代的叛逆精神:与人们用现代乐器演奏古乐的尝试相反,哈农库特试图追根溯源用古乐的方式演绎古乐作品。在日渐抛弃浪漫主义演绎的时代,哈农库特在古朴的巴洛克尘封文献中找到了与新时代精神契合的元素:演奏成员之间合作,相互倾听,拒绝权威居高临下的说教等。在70年代,哈农库特力排众议首次尝试使用古乐演奏蒙泰威尔第的三部歌剧,随即在欧洲引起了轰动。哈农库特以歌剧指挥的身份对主流指挥圈子发起了进攻。卡拉扬在欧洲的帝国版图开始出现了裂缝,而“指挥帝王”的回应方式则是在自己影响力能及的范围内,禁止哈农库特登台演出。依靠自己的亲兵维也纳音乐家合奏团,以及一些歌剧院的帮助,哈农库特在这个时期还是录制了大量的巴赫、韩德尔、海顿和蒂勒曼等人的作品,他与另外一位指挥家Leonhardt录制的巴赫康塔塔大全集工程更加是人类录音历史上的首创。

大胆开拓剑走偏锋

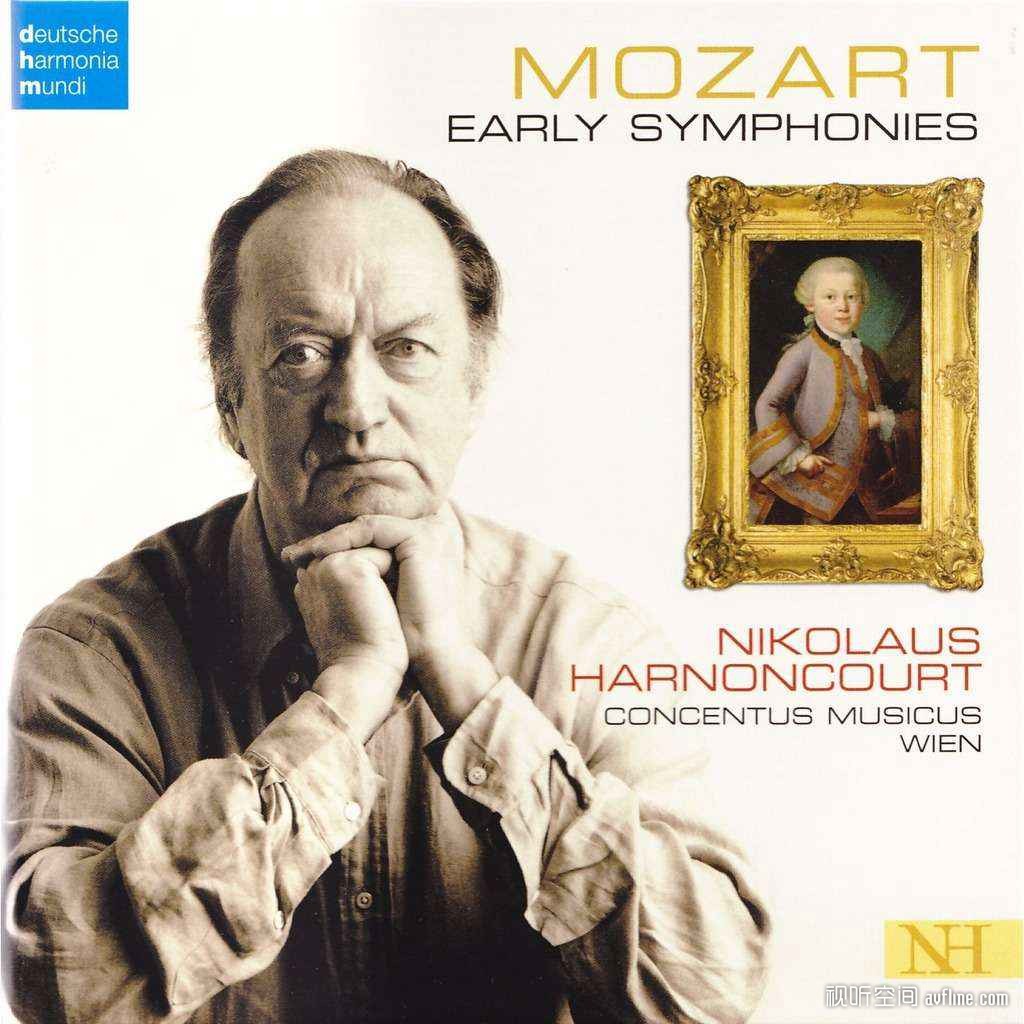

1989年卡拉扬病逝,哈农库特迎来了事业的全盛时期:与柏林爱乐乐团录制勃拉姆斯交响曲全集,与维也纳爱乐乐团上演并且录制布鲁克纳交响曲全集,以及在萨尔茨堡音乐节指挥莫扎特歌剧的演出,在卡拉扬时期是不可想象的事情。2003年,哈农库特再次担任维也纳新年音乐会指挥,从机场到维也纳市中心的高速公路上,哈农库特脸部特写的巨型海报被挂得到处都是,气势仿佛当年卡拉扬“帝王”再现。这也反映出以当代乐器为主的主流交响乐团和演出团体开始重视哈农库特所提倡的古乐演奏模式,当年那个被流放的异类草寇成为了音乐重镇的座上宾。

在通过与主流交响乐团的合作中,哈农库特也开始跳出“古乐”的圈子,大胆向着更加近代的曲目出发探索。与其说主流乐团看中的是哈农库特的古乐修养,还不如说是希望从哈农库特手中吸取与过往截然相反的指挥演绎方式。无论是巴洛克作品,还是贝多芬、舒伯特和勃拉姆斯这些主流作曲家,甚至是勋伯格、格什温和韦伯这些现代作曲家,哈农库特始终采取的是追根溯源的严谨态度,每一个艺术的决定背后都有一大套道理说服坐在乐谱前的乐手们。而这种严谨的学术态度和有商有量的开放精神正是那些被卡拉扬牢牢掌控了数十年后急需引进的作风。这样合作的效果并非人人喜欢,然而却有一种耳目一新的局面。而正是由于哈农库特并非只执着于书卷研究,而是结合了德奥体系中以人为本的鲜活解读,才让我们看到了电视屏幕上那个血脉贡张的哈农库特。这种夸张的眼神,通红充血的脖子以及大汗淋漓的背后,并非形式主义的装模作样,而是与德奥传统中的唯心主义人本精神一脉相承。贝多芬《第二交响曲》在创作刚完成的时候,属于当时最响亮和宏伟的交响曲作品。哈农库特指挥的这部作品犹如一部鲜活的新生作品,第一乐章那错落有致的铜管山岳和定音鼓巨响,仿佛让人看到了一个巨人挣扎降生。

哈农库特演绎的德沃夏克和斯美塔那等东欧作品也颇具特色。要知道,今天属于捷克的波西米亚地区当年可是哈农库特家族以及它所属的奥匈帝国皇朝统治的领土。他指挥的德沃夏克也许没有其他指挥大师那种优美的旋律曲线和让人感到茫然的乡愁情愫,却能够带出波西米亚那种独特的泥土味道和质感。如果对卡拉扬那种流畅顺滑又温暖的声响感到厌倦的话,哈农库特的演绎的确是一种很好的中和剂。

尼克劳斯·哈农库特,这个依然顶着昔日帝国贵族姓氏的指挥大师,古怪得永远让人着迷。他是贵族,却富有反叛精神;他双手沾满史书的尘埃,舞台上却能够绽放出人性的活力;他的前半生犹如草寇,被四处围剿,却最终成为一代名帅。他录制的巴赫康塔塔全集足够让我听十年八载。哈农库特曾经坦言,多年后他也会像卡拉扬那样成为被超越和打倒的对象。2003年维也纳新年音乐会一连选择了《皇帝进行曲》、《皇帝圆舞曲》和《加冕圆舞曲》的哈农库特彰显了自己的皇权野心,可以说是被卡拉扬打压多年后的扬眉吐气。然而他并不流俗,即使是《拉德斯基进行曲》这样沦为结尾拍手掌的陈词滥调曲目,他也能够化腐朽为神奇,让它在开始的时候演奏,成为多年后的美谈。也许,这就是神奇的哈农库特。

浏览 5,960

新浪

新浪 淘宝

淘宝