四季之路

- 四季之路

- 四季意识流

- 日光下,狂热的故事未了

原作者: 谢胤杰

简介:很多人的古典音乐之路,似乎都是从维瓦尔第的小提琴协奏曲《四季》开始的,我的古典音乐之路起点虽然不是《四季》,但是这亦是我早起接触的音乐之一。说起来还有一件事情,在我高三的时候,经学校体育器材室的看门大 ...

很多人的古典音乐之路,似乎都是从维瓦尔第的小提琴协奏曲《四季》开始的,我的古典音乐之路起点虽然不是《四季》,但是这亦是我早起接触的音乐之一。说起来还有一件事情,在我高三的时候,经学校体育器材室的看门大叔介绍,认识了在荔湾路旧货市场卖唱片和器材的几位老伯。

当时的荔湾旧货市场鱼龙混杂,什么乱七八糟的东西都有,但主要还是卖一些旧电器、回收废旧电子设备等等,靠近陈家祠那边的大部分是卖走私进来的政治书籍、奇怪的小说以及一些儿童不宜的书。在那个市场,就只有这几位老伯共同开的两个店铺是卖黑胶唱片和黑胶播放的相关器材的。某天周六放学之后我先一路小跑过去,因为听说旧货市场5点半清场,而我们周六放学时间是下午五点,中间路程估计要10到15分钟。去到的时候,几位老伯已经准备收拾东西,他们大概是从来没有见过有穿着校服的“小朋友”到这里来过,停下手中东西看了我几眼,其中一位说道:

“靓仔,要滴乜嘢?(孩子,需要些什么?)”

“额……睇睇先。(额……先看一下)”

那几位老伯估计已经我此行的目的不是来买东西的了,但幸运的是,他们既没有不搭理我,也并没有赶我出去,而是接着问道:

“靓仔,系唔系对黑胶感兴趣啊?(孩子,是不是对黑胶感兴趣啊?)”

我忙点头称是。

于是他们便一边收拾东西,一边开始向我介绍各种关于黑胶系统和唱片的知识,大到系统构成,小到维护清洁,都大略地跟我讲了一遍,就这样到了快6点,我跟他们一起走出荔湾路,我搭乘地铁回家,他们骑车往中山八路去。

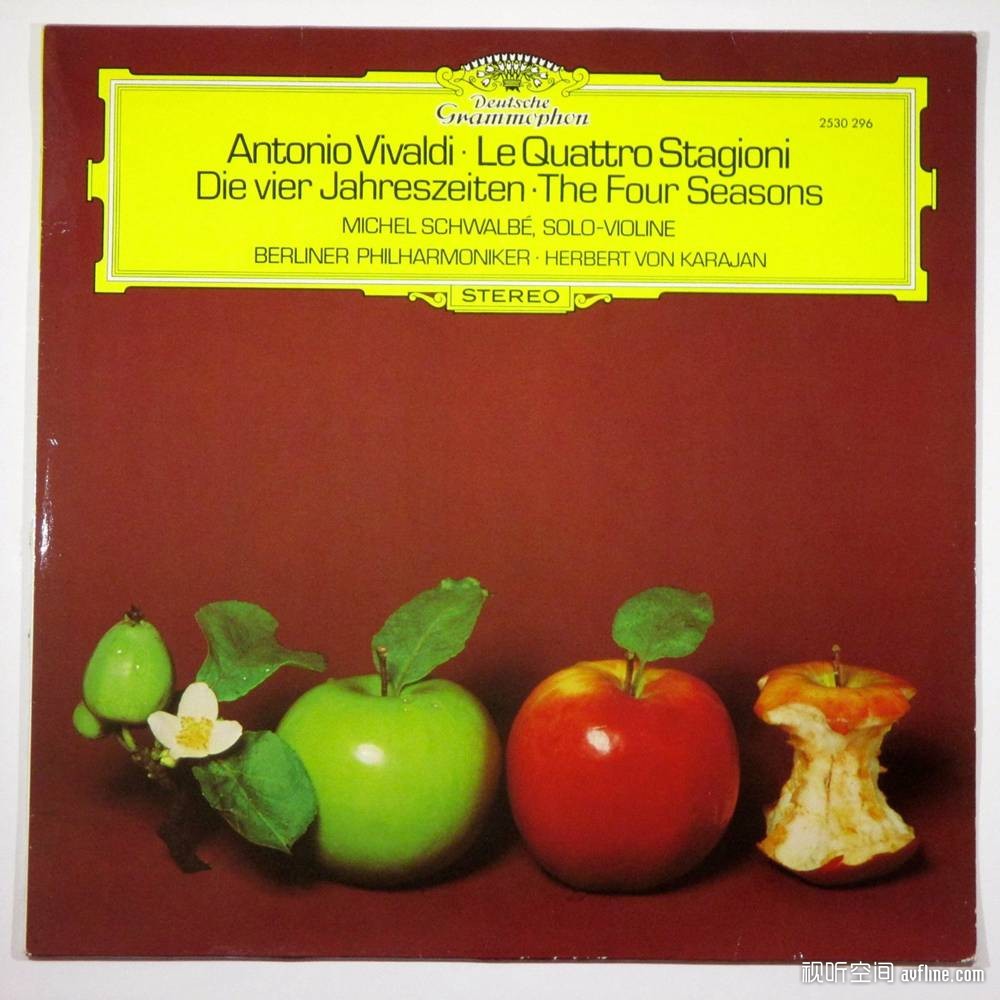

临别时,我问了问其中一位老伯:“有没有那张DG的,封面有四张苹果的《四季》?(指施瓦贝与卡拉扬和柏林爱乐乐团合作的维瓦尔第《四季》唱片)”

“你说那张‘烂苹果’是吧,这里没有喔,你要的话只能去陶街找。”

结果我到现在都没买到这张黑胶唱片,尽管我已经听过无数遍了。我高三毕业后发现这张黑胶在陶街出价380元人民币,这对于一个高中应届毕业生来说不是一个好的价格,于是那天我跑到大沙头的盛贤旧货交易市场,买了一张季雪金的贝多芬钢琴奏鸣曲,和卡尔·李希特和费舍尔·迪斯考的巴赫宗教康塔塔。

但这其实并不是一个悲伤的故事,因为维瓦尔第的《四季》在我高三晚修的音乐列表中是占了非常重要的一个位置,相比于富含哲理的贝多芬、马勒和布鲁克纳,维瓦尔第更为浅显易懂,要理解这部作品,并不需要太多功夫,只需要读懂手稿中那几首诗就可以了。

|

《春》

快板

春临大地,

众鸟欢唱,

和风吹拂,

溪流低语。

天空很快被黑幕遮蔽,

雷鸣和闪电宣示暴风雨的前奏;

风雨过境,鸟花语再度

奏起和谐乐章。

广板

芳草鲜美的草原上,

枝叶沙沙作响,喃喃低语;

牧羊人安详地打盹,脚旁睡着夏日懒狗。

快板

当春临大地,

仙女和牧羊人随着风笛愉悦的旋律

在他们的草原上婆娑起舞。

|

《夏》

不太快的快板

奄奄一息的人们和动物躺在

炽热无情的太阳底下,

松树仿佛就要起火;

杜鹃高歌着,加入斑鸠和金翅雀的行列中。

微风轻拂,

但很快地大风卷起;

若有风雨欲来之势,

牧羊人被突如其来的狂风惊吓。

柔板及弱拍-急板及强音

担心着他的羊群以及自己的命运,

他开始忙着做风雨前的准备,

不安的心在灰暗的天色下、

蚊蝇的嗡嗡作响下显得更加孤立无援。

急板

终于,他担心的事发生了──

雷电交加的狂风暴雨及冰雹

阻挠了他回家的路。

|

|

《秋》

快板

农人唱歌跳舞,

庆祝庄稼的丰收。

酒神的琼浆玉液使

众人在欢愉的气氛中沉沉睡去。

极柔板

在歌声及舞蹈停止之时,

大地重回宁静,

万物随庄稼的人们

在秋高气爽中一同进入梦乡。

快板

破晓时分号角响起,

猎人带着猎狗整装待发。

鸟兽纷逃,而猎人开始追寻猎物的行踪。

一阵枪声剧响夹杂猎狗的狂吠之后,

动物四窜奔逃,但终奄奄一息,

不敌死神的召唤。

|

《冬》

不太快的快板

人们在凛冽的寒风中、

在沁冷的冰雪里不住发抖。

靠着来回跺步来保持体温,

但牙齿仍不住地打颤。

广板

在滂沱大雨中坐在火炉旁度过

安静而美好的时光。

快板

小心翼翼地踩着步伐前进,

深怕一个不留神栽了个跟斗;

有时在冰上匆匆滑过,

跌坐在雪上,来回地跑步玩耍。

直到冰裂雪融的时刻,听见温暖的南风已轻叩

冷漠的冰雪大门。

这是冬天,

一个愉快的冬天。

|

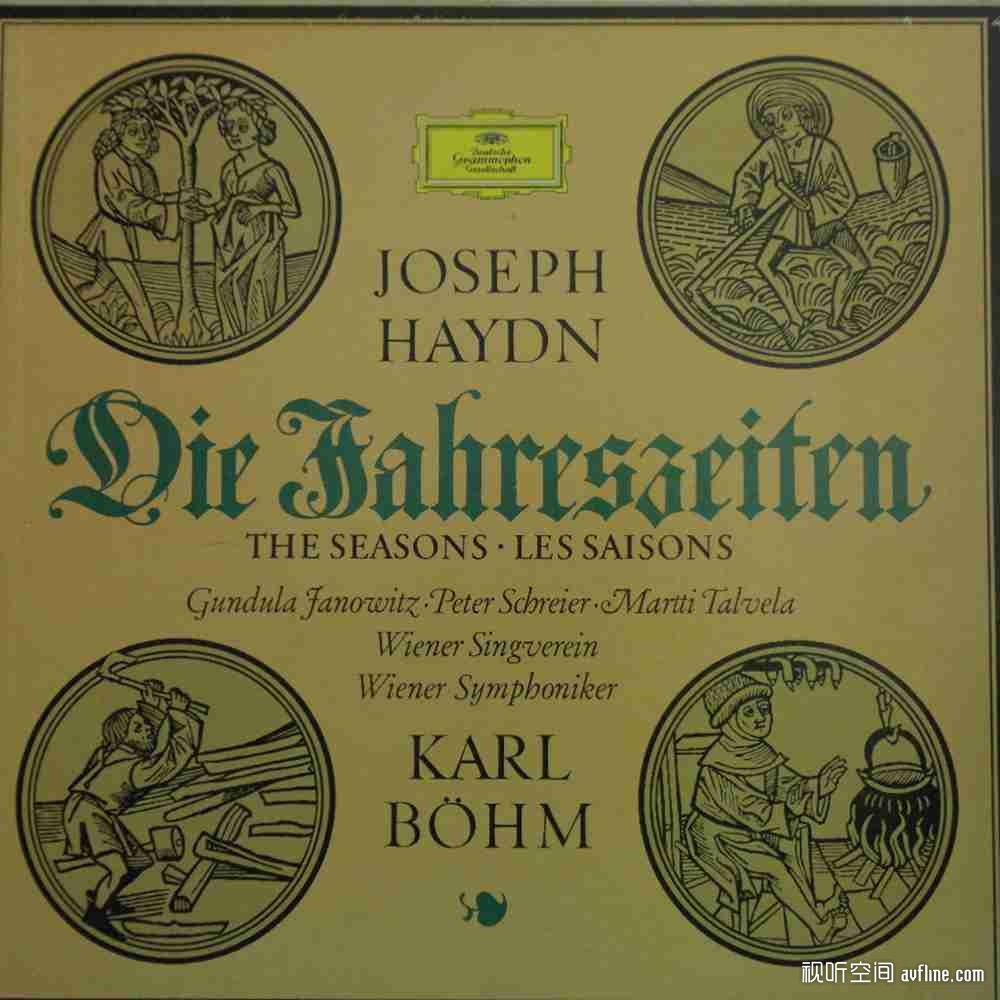

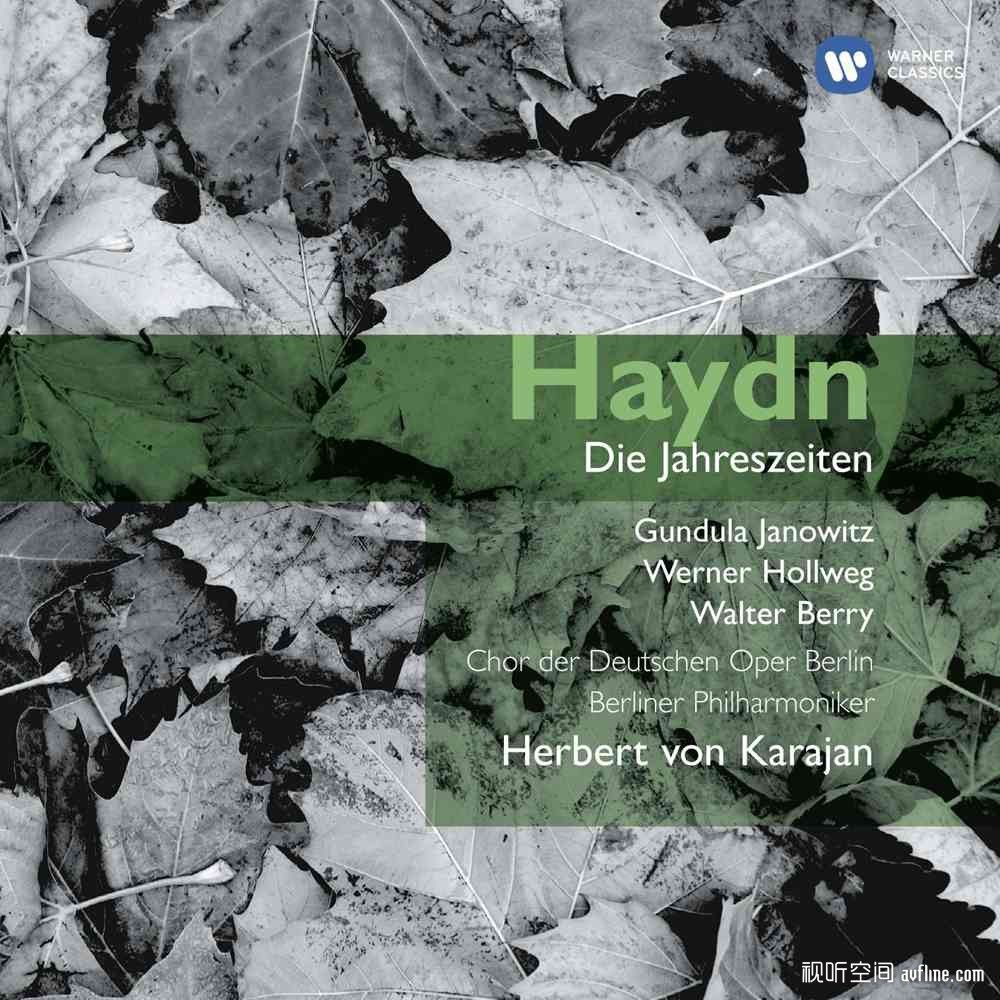

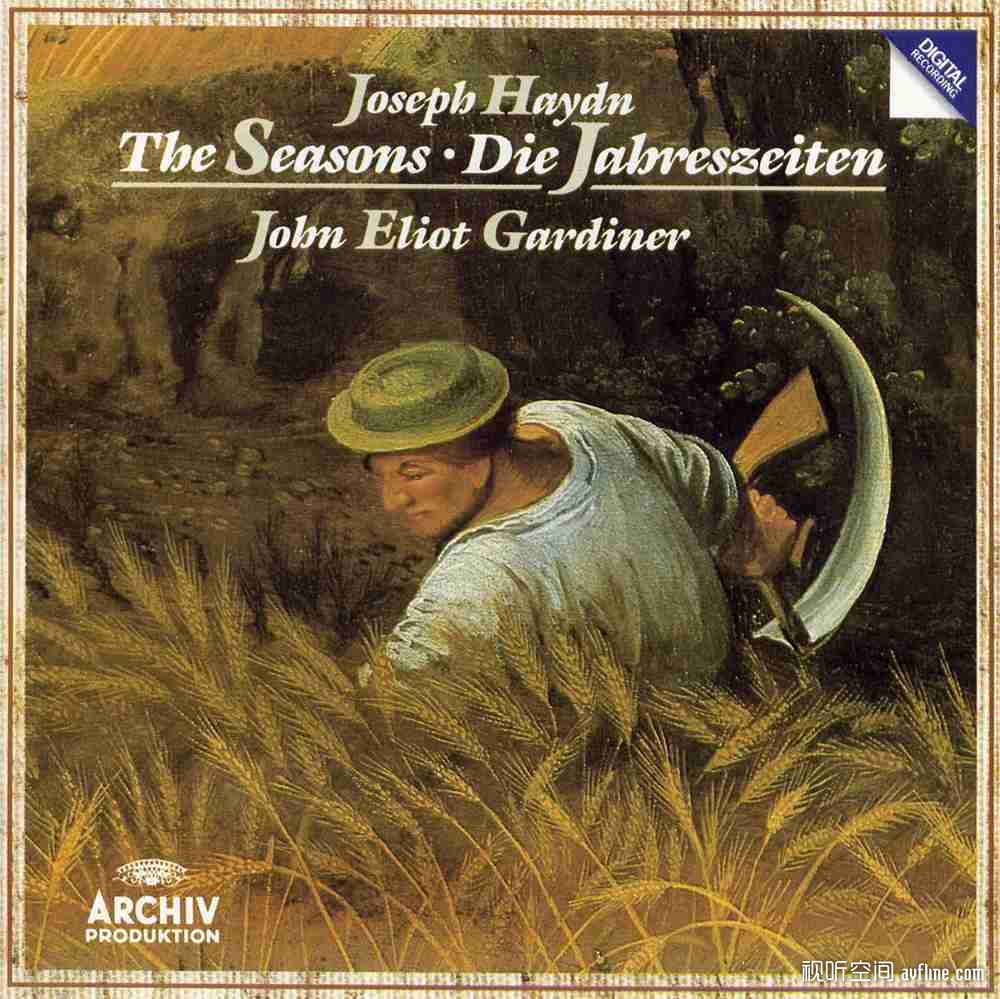

相比于维瓦尔第的《四季》,海顿的同名神剧就复杂得多,但是也鲜为人知。被称为“交响曲之父”的海顿,一向以交响曲和弦乐四重奏等器乐曲作为代表,但是他的声乐作品亦为数众多,包括弥撒、经文歌、清唱剧、神剧、歌剧等。尤其是晚年的两部神剧《创世纪》与《四季》,堪称其神剧代表作。创作于1801年的神剧《四季》,题材取自英国诗人汤姆生的叙事诗《四季》,以奥地利农民和大自然的生活为背景。如此世俗的情节似乎与神剧的概念相悖,但是海顿却认为,四季轮替所呈现出来的情景和人们的日常生活,皆是神的奇妙安排。因此,整出剧即借着农夫西蒙、他的女儿汉纳,以及汉纳的情人农夫鲁卡斯三人,用美妙的音乐透过大自然向神表达由衷的感激。全曲由春、夏、秋、冬四个部分构成,每一个季节由管弦乐展开序奏,刻画出各个季节的情景与农民的生活作息,再以强有力的合唱结束。当中的第四部《冬》,比起前三部《春》、《夏》、《秋》,音乐显出较灰暗的语法与缓慢的步调,昭告着冬天的来临。一开始的序曲,以从容缓慢的小调音乐,描写冬季浓雾笼罩的情景,尔后三位主角分别述说着冬天荒凉的自然景象。音乐从小调转至大调,村民们同聚一堂在室内边工作边说笑,接着以咏叹调唱出严冬带走了幸福与希望,尔后加入的重唱与合唱,歌颂惟有道德才是人生永远的目标,祈求神的引导,最后以强而有力宣誓信仰的合唱结束全曲。

海顿的神剧《四季》虽然没有三年前创作的《创世纪》那种高知名度,但是作曲家晚年的高超笔法,将恬静安宁的田园诗与磅礡的宗教大合唱做了最完美的融合,那种《谢天》的虔诚意味对于非基督教徒来说更是容易心领神会。海顿的高超之处在于,这部神剧时常以朴实且具效果的手法,模仿自然界的音响手法,像是蜜蜂振翅、夜莺啼啭、小河的絮语、暴风雨与雷鸣等等。虽然在形式上,神剧《四季》属于宗教题材,却完全不像宗教音乐,而是采用极为世俗的风格,以富戏剧性的音响色彩展现出来,因此这部作品可说是让一般人摆脱对神剧的严肃印象,而且透过海顿快活明丽的音乐,真是令人想要赞美神而快乐地跳起来呢。

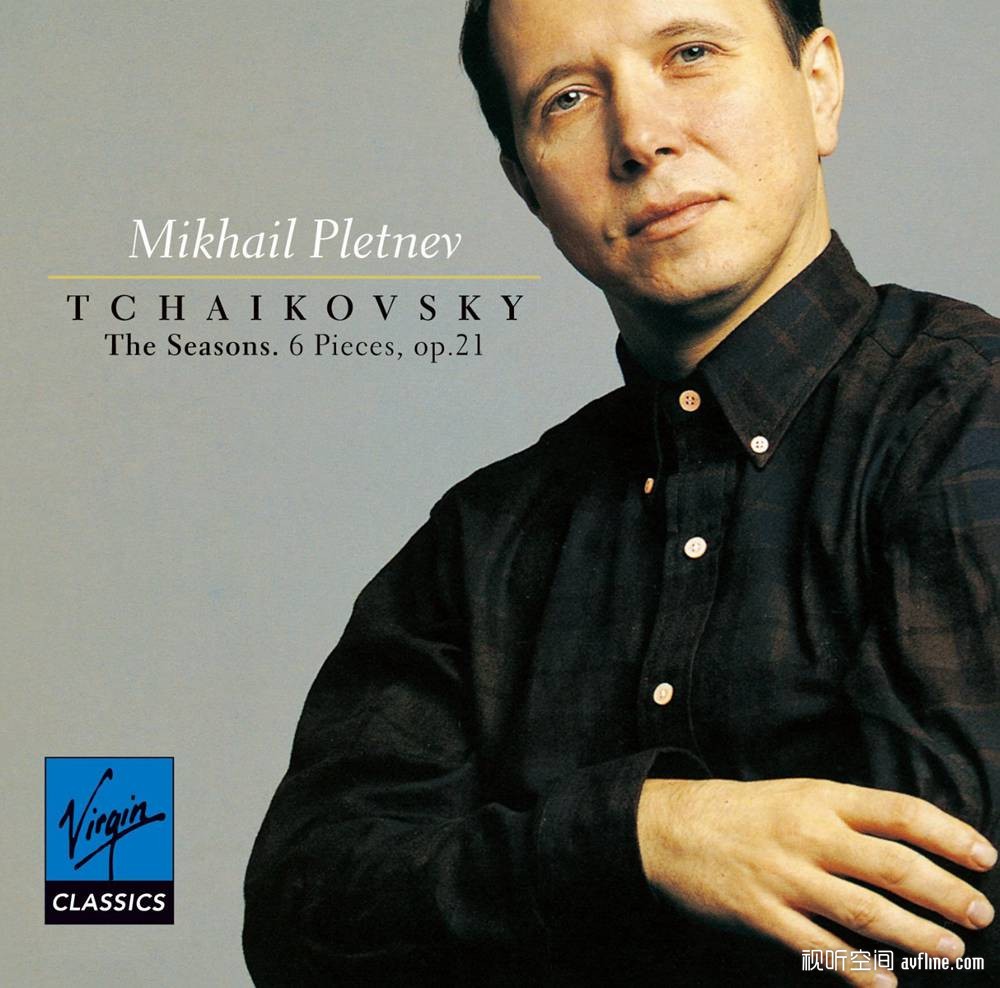

与上两部作品一样,柴可夫斯基的钢琴套曲《四季》同样也与诗歌分不开。这十二首小曲,是柴可夫斯基受圣彼得堡音乐杂志《小说家》的编辑Matveïevitch Nikolai Bernard的邀请,在1875年11月到1876年5月之间所写的作品。Bernard建议对俄国的一年十二个月份,谱写描述各月特色的音乐。Bernard还为他订定各曲的曲名。柴可夫斯基接受Bernard的建议,创作十二首钢琴小品,这不止描写了俄国各季节的大自然,还很生动地描述了民众的生活,也显示了柴可夫斯基对他祖国俄罗斯的感情。

这十二首小曲是钢琴独奏曲,这些小品常成为音乐会的安可小曲,如拉赫玛尼诺夫就很喜欢演奏《十一月·雪橇》,而《六月·船歌》就被改编为各式各样的乐器(管弦乐、小提琴、大提琴、单簧管、簧风琴、吉他甚至于曼陀林琴)的安可小曲。这套钢琴曲集的写法会令人感觉到管弦乐中的特定乐器,因此很适合于改编为管弦乐曲,可惜柴可夫斯基本身没有着手改编。

各曲都采取3段体,并引用俄国诗人以各月的风俗习惯等为题材的作品,以帮助听者的想象力飞翔。作曲当时,在俄国还在使用旧历,因此各曲所描述的季节感觉,与现在有些许差异。我个人而言还是最喜欢《一月·炉火》,温润的旋律一开始,马上令人感觉身处炉火边上一般,温暖动人,心头为之一振。

但在柴可夫斯基这一代人之后,诗性的崩坏成为了一个非常令人心焦的事件。然而这不是一个突发事件,实际上这件事从很久很久之前就开始了,人类的心智成熟是一个将诗性推高的行为,同样,也是一个将诗性推倒重建的行为。当佛洛依德认为人的潜意识本身与动物没有什么两样、叔本华认为人的一生就是悲剧性、萨特认为人的存在没有意义的时候,旧的诗性就不存在了。不过反过来说,诗性的破碎本身就是一种诗性,这真是一个有趣的事情。

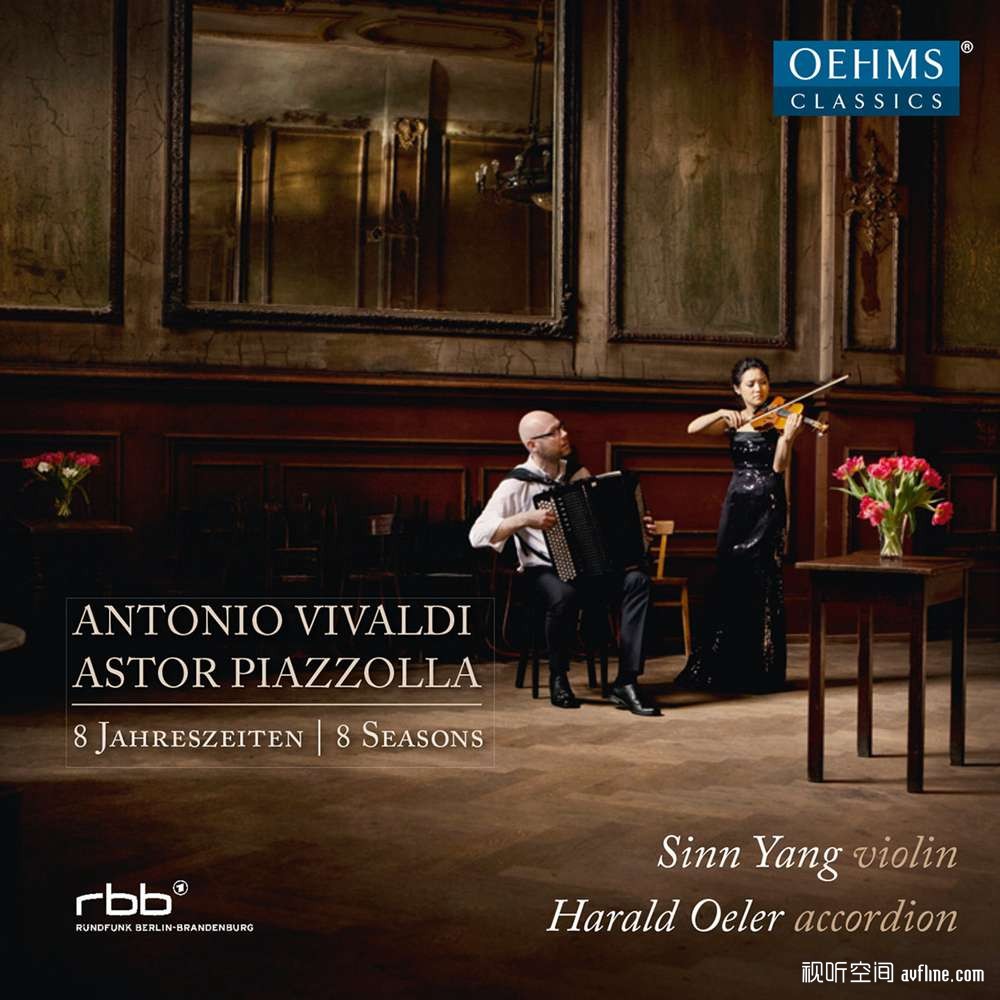

当新的诗性被建立起来的时候,调性、旋律、和声……所有东西都不同于以往了,我们突然发现我们完全置身于一个完全不同的世界之中,这个世界充满混乱、荒诞、迷幻、诱惑……但美的东西也流传了下来——以一种不同的方式。在新的诗性中你很难与任何东西达成完美和谐的和解,这几乎是不可能的事情,但这恰恰就是现代世界本身,也是现在人心的本身。如果说现代关于四季的音乐还有谁保留着过去的东西,那可能就只有皮亚佐拉的《布宜诺斯艾利斯的四季》,相较之下,他的音乐中都是南美风情,工业世界的纷纷扰扰跟他并没有什么关系。

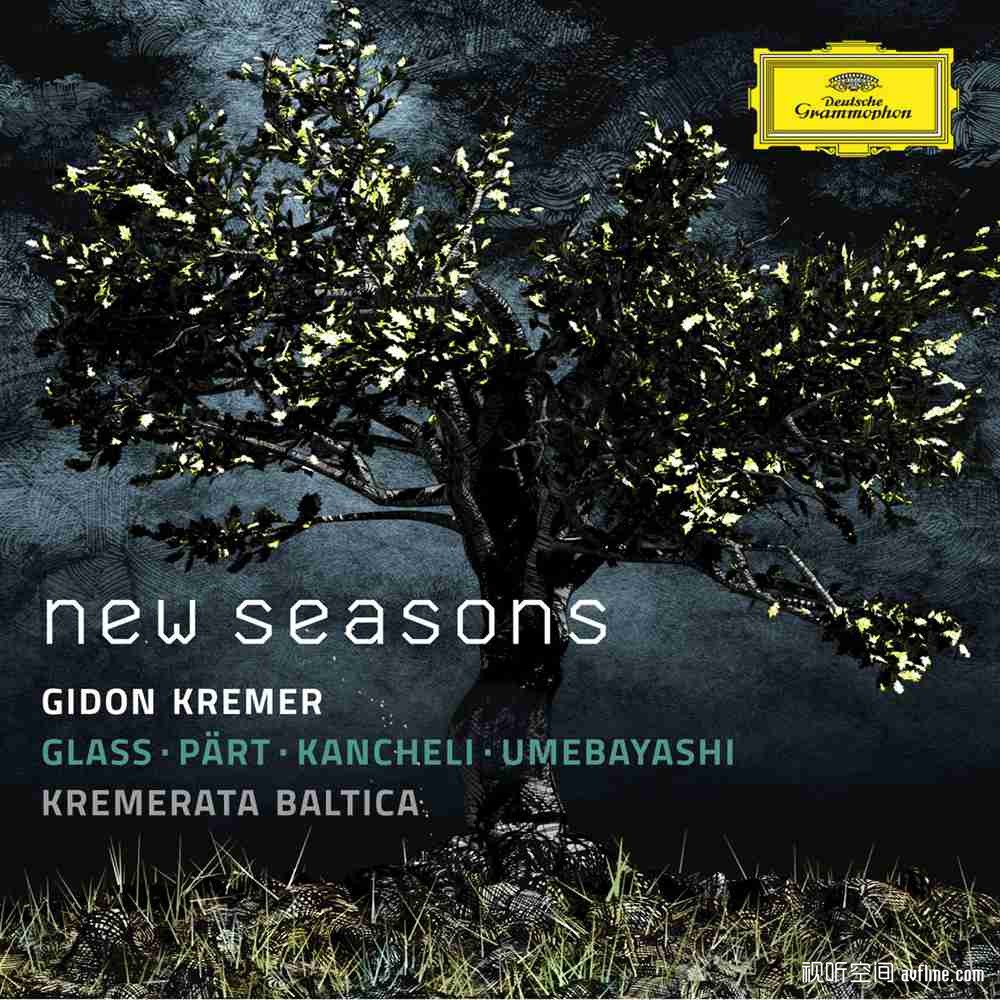

极简主义就是这样新的“诗性”。极简主义并不是只有“简单”。对于习惯聆听19世纪以前音乐的人来说,这确实是超越“观念”的东西。与二十世纪的很多音乐流派一样,它并没有功能调性的说法,也就是说我们没有办法通过调性去理解感情。换言之,它在感性的空间中“模糊”的;极小的音乐单位会不断重复,加以难以捉摸、缓慢的改变、长时间极少或没有改变的旋律,这种特征营造出了一种独特空间,迟缓而停滞;此外,还存在以持续的低音、节奏或长音的方式暂停音乐演进的方法,看上去就像是彭罗斯的楼梯一般,你越想音乐向前演进,它就偏偏继续重复,然后在某个特定的时候才引入新的动机,可能会把正在打瞌睡的你吓一跳。这是否有一种令人偏执的快感?

很多人可能觉得这样的重复太过于索然无味,诚然,相较于富有感情、层次和戏剧性的十八和十九世纪音乐而言,极简主义实在是过于寡淡,然而这种寡淡则恰恰是它的精妙之处。它通过保留最少、最必要的元素来直观地表达想说的话,奥古斯特·罗丹曾说:“真正的雕塑是从所有不必要中提炼出的框架。”极简主义就是这样的雕塑,简单直接,清晰有力。而菲利普·格拉斯以极简主义之风向我们描写美国四季,然而却跟“美利坚合众国的四季”没有关系,它更多地包含着现代生存所需要的力量。克莱默说:“它在某种程度上却代表着一种非常美国式的精神,纯真又充满理想主义,总是寻求真理。”

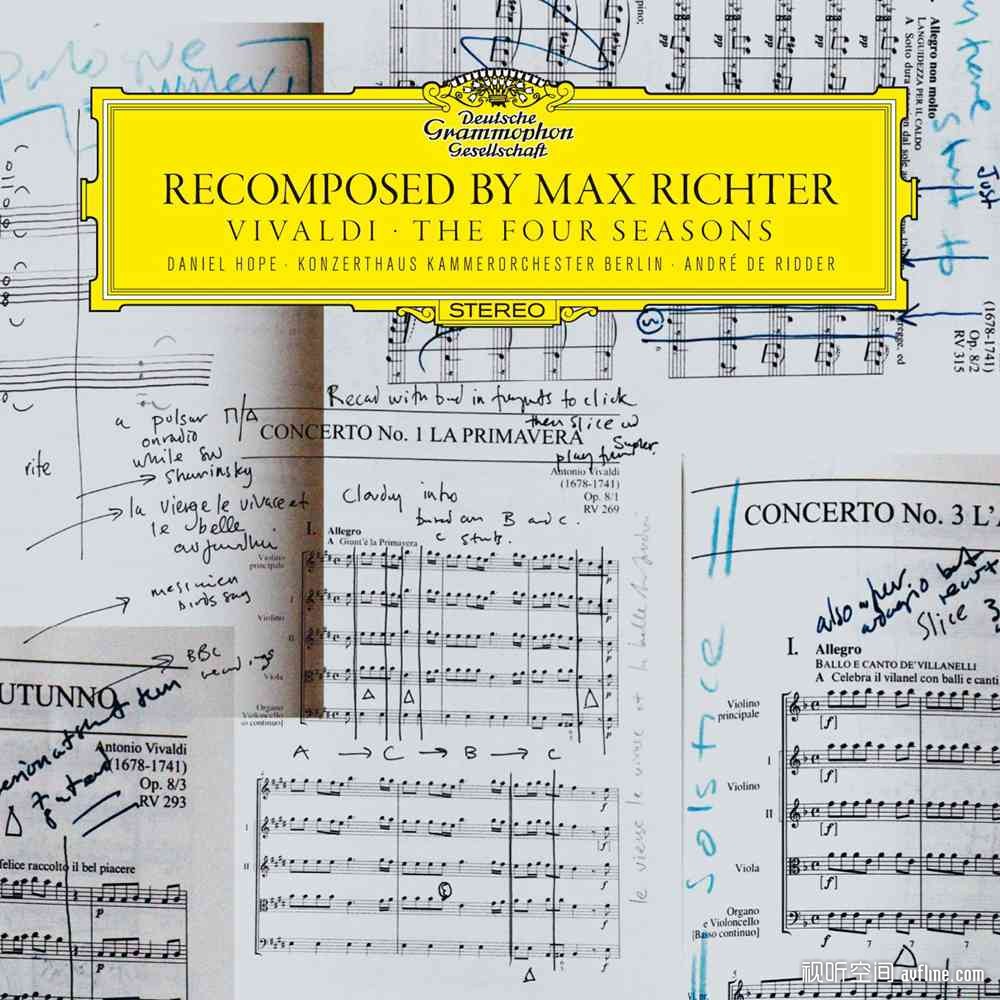

相比之下,麦克斯·里希特可能是所有关于四季的音乐中,走得最远的一个。严肃音乐的发展,在二十世纪六十年代之后,与波普文化的界限越来越模糊,当然这也可能是科恩戈尔德和约翰·威廉姆斯他们惹的祸,但他俩那是在美国,欧洲大陆的文化艺术如此保守,依然逃不过这一命运。麦克斯·里希特知道如何抓住现代大众听众的耳朵,他竟然运用各种当下工业社会及自然中的音响素材进行混搭,在加上时不时出现的四季片段,让人有堕入黑洞和眩晕之感,它属于那种并不存在的生活的伪装,但同时又和我们熟悉的生活息息相关,工业世界已经将人类变成了机器,我们在不断重蹈覆辙的人生中需要一些来自另一个世界的冲击,眩晕、迷幻、扭曲、混乱……我们是否需要这种想精神药物的东西,才能真正认清我们自己呢?但人越认清自己,就越看不清自己,因为那时的“自己”并不是我们想认知的我们自己。也许我们还真是需要一个“冬天”、一个“终点”,当我们跨过门的这一边的时候,我们才能体验一下从冬天轮回到春天的复活般的感觉。

浏览 2,456

新浪

新浪 淘宝

淘宝