怪人女钢琴家:Oh Maria, Santa Maria

- AbrightPan眼中的女“怪人”钢琴家

- 怪人女钢琴家:Oh Maria, Santa Maria

原作者: 谢胤杰

“到了第六个月,天使加百列奉神的差遣,往加利利的一座城去,这城名叫拿撒勒。到一个童女那里,是已经许配大卫家的一个人,名叫约瑟,童女的名字叫玛丽亚。天使进去,对他说,蒙大恩的女子,我问你安,主和你同在了。玛丽亚因这话就很惊慌,又反复思想这样问安是什么意思。天使对他说,玛丽亚,不要怕,你在神面前已经蒙恩了。你要怀孕生子,可以给他起名叫耶稣。他要为大,称为至高者的儿子。神要把他祖先大卫的位给他,他要作雅各家的王,直到永远,他的国也没有穷尽。玛丽亚对天使说,我没有出嫁,怎么有这事呢。天使回答说,圣灵要临到你身上,至高者的能力要荫庇你。因此所要生的圣者,必称为神的儿子。况且你的亲戚伊丽莎白,在年老的时候,也怀了男胎,就是那素来称为不生育的,现在有孕六个月了。因为出于神的话,没有一句不带能力的。玛丽亚说,我是主的使女,情愿照你的话成就在我身上。天使就离开他去了。那时候玛丽亚起身,急忙往山地里去,来到犹大的一座城,进了撒迦利亚的家,问伊丽莎白安。伊丽莎白一听玛丽亚问安,所怀的胎就在腹里跳动,伊丽莎白且被圣灵充满,高声喊着说,你在妇女中是有福的,你所怀的胎也是有福的。”(路加 1:26—42)

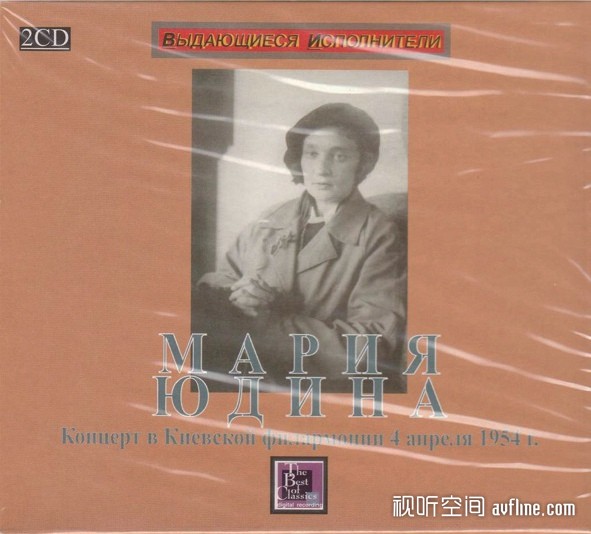

尤金娜最为传奇的1954年的基辅独奏会现场录音

圣彼得堡音乐学院,苏联时期成为列宁格勒音乐学院,尤金娜当年在此就读

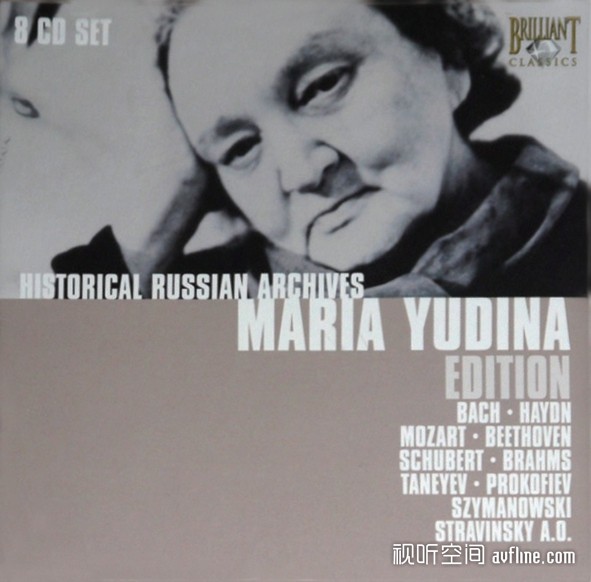

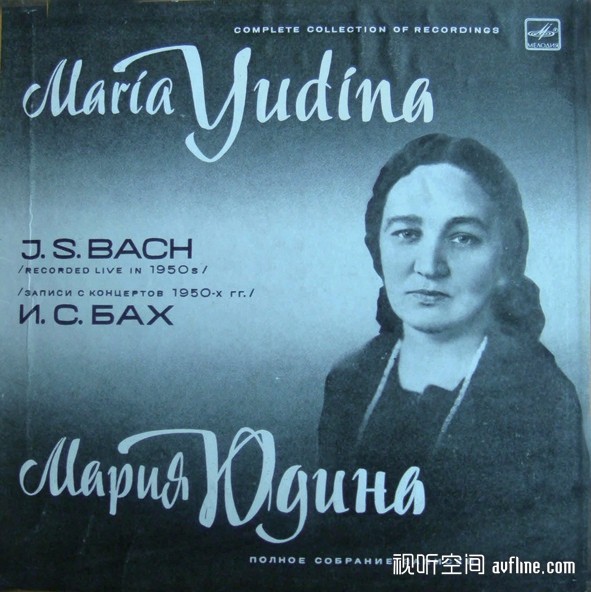

常年被人误以为是尤金娜当年为斯大林录制的那张莫扎特协奏曲唱片

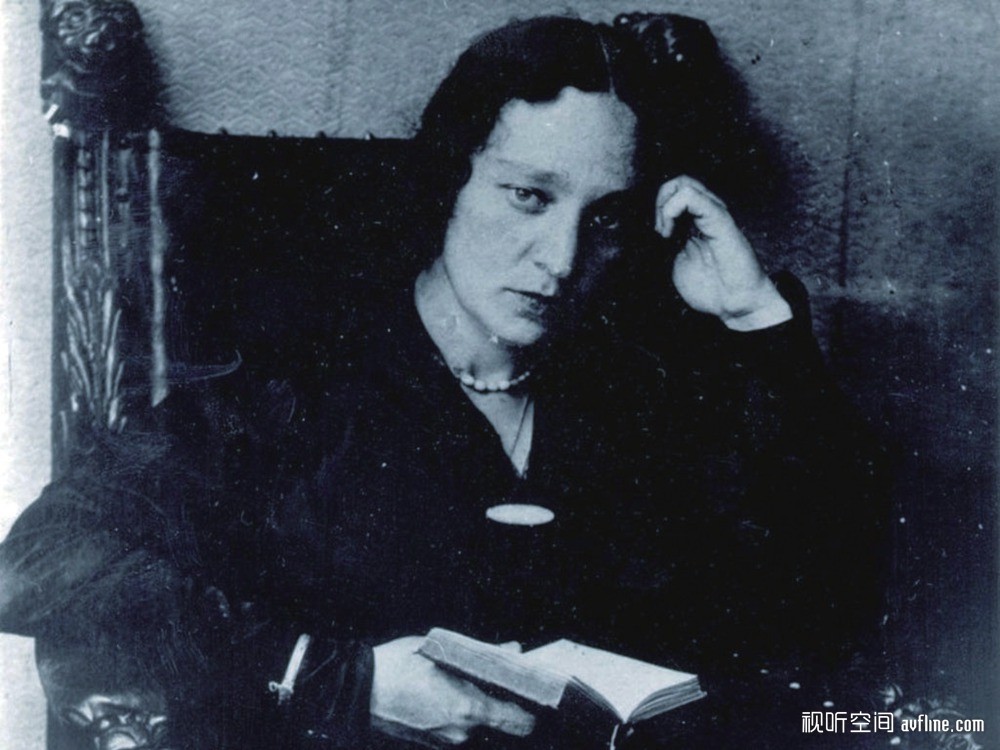

“我常在葬礼上演奏,比如卡查洛夫的葬礼,还有尤金娜的葬礼…… 我认识她,但不是很熟。对我,她总是多疑而刻薄。‘哼!’她提到我总是如此:‘就是那个只会弹拉赫玛尼诺夫的家伙!’ 她对我评价不高。 她总是给人印象深刻。她弹李斯特棒极了,弹舒伯特最后一首奏鸣曲同样美妙,虽然都和作曲家原意相去甚远。她曾在战时演奏巴赫的作品,《降b小调前奏曲》,弹得又快又猛。涅高兹去后台问她:‘你干嘛弹得那么凶?’‘我们不是在打仗吗?’这就是尤金娜的性格!‘我们在打仗!’ 听过她的音乐会后,我肯定头疼,她总给听众留下强力的印象。她天份极高,是个独立特行、敢说敢做的女人。无论她何时步入舞台,看上去总像是刚从滂沱大雨中冲进来。在演奏前她总划个十字,我不反对这样,可你要知道这是在苏联啊……观众都为此而崇拜她。出于义愤,她在告别系列音乐会上朗读帕斯捷尔纳克的诗歌,这很可怕:她那时牙都掉光了! 她过得像个流浪汉! (蒙桑容:‘你在她的葬礼上演奏过吗?’) 当然!你知道我弹什么?拉赫玛尼诺夫!”

李斯特

“玛丽亚·尤金娜很小的时候就自己发掘贝多芬音乐,并且一见钟情。自此从未须臾或离。她最早的日记里记载:‘我来到彼得堡开始艺术生涯。我高涨着贝多芬的精神。’在她有生之年,贝多芬一直是不可或缺的,与她的思想、情感融为一体,并融入她亟于与众生沟通的重大而意义深远的内涵之中。终其一生,如安德烈·贝利所说,她一直设法道出这无垠的象征海洋的真相,以领会、解决并让我们充分明白这伟大音乐的意蕴。但即使玛丽亚·薇妮雅敏诺夫娜到了生命的尽头时,她也只能说:‘贝多芬的奥秘几乎解开了。’”

荷兰辉煌公司出版的一套合集

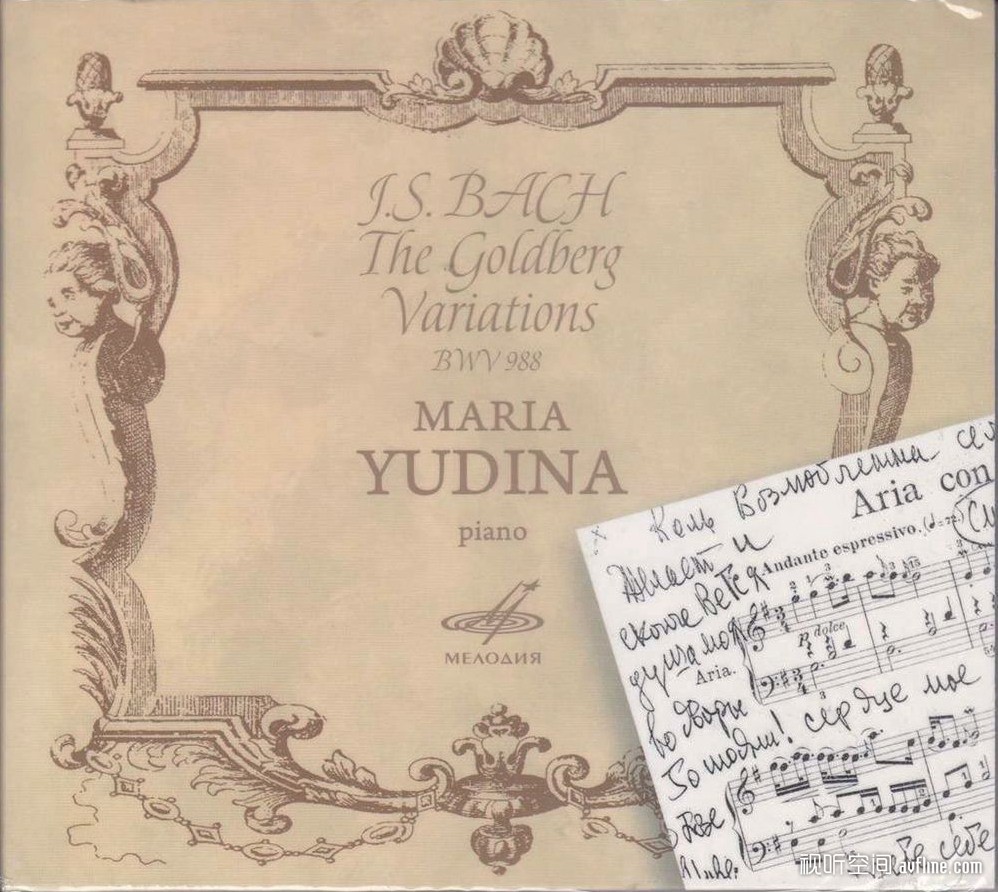

尤金娜的哥德堡变奏曲唱片

“在阅读尤金娜的乐谱时,我发觉尤金娜在宗教上的领悟是与巴赫灵魂的脉动相关联的,这就向我们展示了不同教义之间的内在联系。尤金娜等于为我们打开了世界真知之门,这是她一直梦想着要传达给世人的。尤金娜找到的东西与巴赫的世界是契合的,尽管他可能没有想到会有这样的诠释。”

尤金娜的巴赫前奏曲与赋格现场超过2000美元的天价

“耶稣尝了那醋,就说:‘成了!’便低下头,将灵魂交付神了。”(约翰福音19:30)

新浪

新浪 淘宝

淘宝