慢音乐&秋日音诗聆听指南:慢音乐 举例

- 慢音乐&秋日音诗聆听指南:慢音乐 Q&A

- 慢音乐&秋日音诗聆听指南:慢音乐 举例

- 秋音乐:音乐意象中的秋

- 秋音乐:爵士秋意

- 秋音乐:秋色音画 ——雨果唱片中与“秋”有关的民乐

原作者: Jeremy

简介:在上完一大堆理论课之后,是时候来举几个例子,让大家感受一下在慢速的音乐中,正面和负面的感情是如何被表达出来的,当然这里只是举例,而不是统计,如果各位读者朋友认为有好的例子,也可以登录“视听空间”论坛, ...

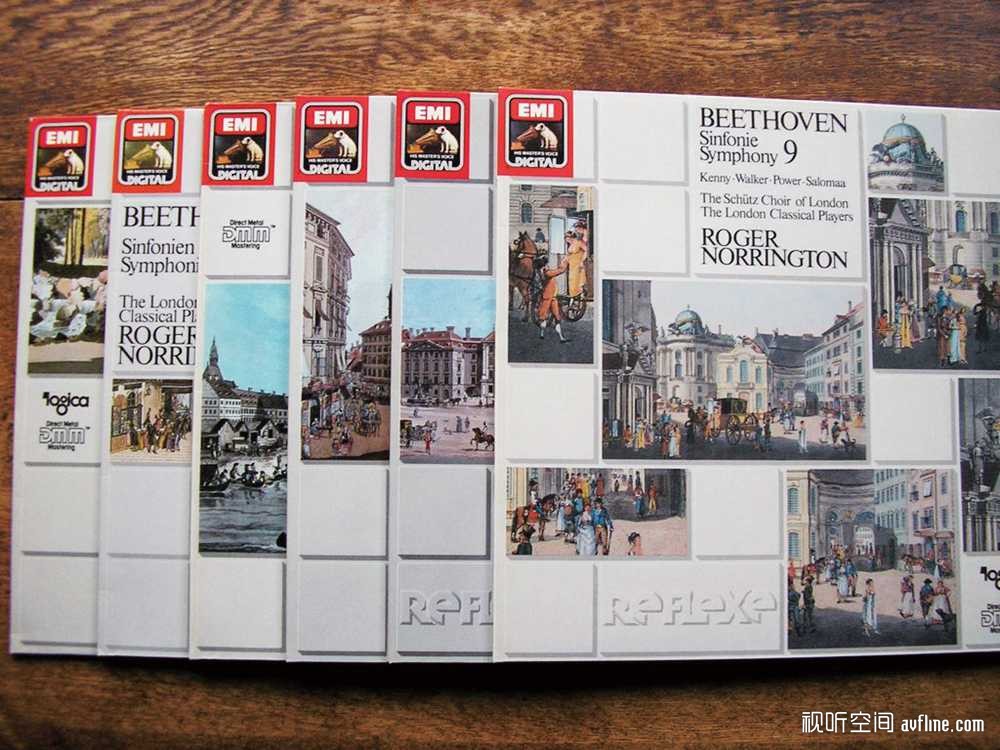

诺林顿和伦敦古乐家合奏团的贝多芬交响曲全集

在上完一大堆理论课之后,是时候来举几个例子,让大家感受一下在慢速的音乐中,正面和负面的感情是如何被表达出来的,当然这里只是举例,而不是统计,如果各位读者朋友认为有好的例子,也可以登录“视听空间”论坛,发表您的意见和聆听感受。

这里用古典音乐算是比较方便的,因为一目了然,不像爵士音乐变化太多。不过大概很多人第一反应就会认为我们必定推荐马勒第五交响曲中著名的柔板乐章,但是我们偏不:

慢音乐不等于伤感情

1.路德维希·凡·贝多芬 F大调第六交响曲 降B大调第二乐章 很快的行板

这一乐章叫做“溪边景色”(Szene am Bach),描写的当然是“溪边小景”。在形如小溪潺潺流水的第二小提琴、中提琴与大提琴的伴奏下,第一小提琴所呈现的第一主题显得悠扬而且明亮、清澈,音乐有如清澈的溪流,舒缓平静,偶有熏风微拂,水面上荡起轻微的涟漪,扭动了水面上倒映的白云树影。远处的树林好像在做深呼吸,音乐的律动微微开合,暗示着一种生命的韵律涵养在博大辽阔的大自然里。断断续续的音调使人联想到作者坐在溪边凝神静思的情景。副部主题是一个美丽温暖的乐句,情绪变得活跃起来。尾声中长笛、双簧管和单簧管分别模仿夜莺、鹌鹑和杜鹃的鸣叫声打破了这片宁静,使乐曲更添情趣。据《贝多芬传》的作者辛德勒记载,他曾经陪伴贝多芬在海利根斯塔特一条山谷旁的小溪边漫步,途中,贝多芬踏上一片草地,背靠一棵树说:“我就是在这儿创作了《溪边景色》,黄鹂、鹌鹑、夜莺和杜鹃,都鸣叫着,我把它写进乐曲里了。”

唱片推荐:

罗杰·诺林顿指挥斯图加特广播交响乐团

诺林顿还有一个贝多芬交响曲全集的录音,是他在70年代指挥伦敦古乐家合奏团的版本。这个版本非常“本真”:本真的编制、本真的速度以及本真的气质。他在后来又指挥斯图加特广播交响乐团又录制了一次贝多芬交响曲全集。无论是在伦敦还是在斯图加特,诺林顿总能让乐队发出与普通乐队不同的、透明而清澈的声音。他让我们听到一支现代乐队用接近于作曲家时代的音响演奏的音乐。你会注意到乐器与乐器之间的配合,以及它们之间泛音的混合,而不是用揉弦来抛开彼此间的平衡。你也将听到乐句展开时那种朴实无华的“纯音质”。也许最最重要的,是你将体验到音乐在摒弃了媚俗的“咖啡馆揉弦”的化妆之后那份令人感动的天真无邪。19世纪的音乐能使我们脱俗,使我们变得高贵。高贵与天真是打开音乐之门的钥匙。我想到了21世纪,我们应该有机会再听一听那种“不施粉黛”、“素面朝天”的质朴而高贵的天籁之声。

2.约翰·萨巴斯蒂安·巴赫 G大调无伴奏大提琴奏鸣曲

大学的时候很多人要我给他们推荐古典音乐的入门曲目,我基本上都会先让他们去听这一首作品。可是得到的反馈是:这首曲子怎么这么悲伤啊,听到我都要哭了。

听到这话,我脑袋上总会冒出无数个问号:Excuse me?这首可是G大调的东西……不过即便第一反应是如此,也不能笑话别人,正确态度应该是把前一篇文章的所有内容跟他好好讲一遍。

尽管这六首组曲中存在“快—慢—快”这样的关系,组曲之间内在联系更是交响曲的先声。前奏曲、阿列曼德和库朗特往往构成一个不规则但内容统一和连贯的结构;其后是慢速的萨拉班德,该乐章的音乐性格和内容都在组曲中明显的与其他乐章不同,而这种特点更是未来交响乐或奏鸣曲柔版(Adagio)乐章的预示;其后的小步舞曲或其他三拍子快速舞曲在曲式和音乐情感的发展上连接了前面慢速乐章与终曲快速乐章吉格(Gigue)。所以有人认为应该以此作为分割。但是从整体上来说,巴赫在这里构建了一种更加循序渐进和连贯统一的风格,每首组曲在结构上都按照严格的曲式谱成;再加上在调性上的统一。尽管个人聆听的感受不一,但同样都可以察觉的是,这里的音乐有浑然的单纯。

唱片推荐:

丹尼尔·沙弗朗独奏

巴赫无伴奏大提琴组曲的名演很多,但是能够真正称得上极致出色的版本,真的不多。在我个人看来,卡萨尔斯那份开天辟地的录音无出其右,至于丹尼尔·沙弗朗,实在是难以界定,我唯一能说的,便是他已经处于另一个境界之中。他弓法技巧的运用、乐句的处理和延断,让这原本应该是庄严的G大调多了一些荒凉的意味——这并不是音乐本身的“伤感情”,而是演奏者二次创作中带来的情感体验——当然,如果要我形容丹尼尔·沙弗朗的巴赫无伴奏大提琴组曲,我敢说这像是在战事中的幸存者在战场上奏响的哀曲,就像上图一样。

慢音乐等于伤感情

1.路德维希·凡·贝多芬 第七钢琴奏鸣曲 广板 d小调

这是在整个乐曲中最有紧张感的乐章,是贝多芬在这一时期的所有作品中表情最深刻的作品。此外,这也是贝多芬在钢琴奏鸣曲的独立乐章中,最后一次使用广板。乐曲的开始是含有悲凄表情的第一主题。第二主题是a小调,有柔和之美的旋律,在此变奏之后,接三小节用经过部的旋律所组成的小结尾,进入展开部,并以F大调出现沉重的主题。当音量逐渐增强时,印象深刻的六十四分音符快速音群继续的浮沉飘忽。这些部分使人感觉到也已具备了贝多芬中期以后徐缓乐章所具有的深度了。在再现部里是将第一主题缩短再现,再现第二主题之后的尾奏里,则将第一主题的动机在低音部奏出,而高音部则流出细腻的分解和弦的伴奏。

唱片推荐:

斯维亚托斯拉夫·里赫特 1976年布达佩斯钢琴独奏音乐会

这份录音一次又一次被拿出来讲,大概大家都觉得烦。但我个人觉得,这个录音应该是无人能够超越的,无论往后多少英才辈出。因为这个录音已经被打上时代的印记,它代表一个时代人民的痛苦和黑暗处境。

有个故事总要被拿出来说,当年焦元溥在采访钢琴家巴沃泽的时候,后者讲了这么一个故事:

巴沃泽:我上周听了查卡利亚斯的贝多芬五首钢琴协奏曲之夜,音乐会后和他与该乐团首席施图勒一起吃宵夜。施图勒也是匈牙利人,问我内子记不记得三十年前,他们在布达佩斯所见证的一场音乐会。“那位钢琴家当时演奏贝多芬的第七钢琴奏鸣曲。他的第二乐章弹得出神入化,音乐在他指下宛如人生,带领全场听众一起经历最深刻的情感。那一乐章结束后是一段绝对的静默,充满音乐的沉默……而当钢琴家开始弹第三乐章的小步舞曲时,他的歌唱宛如天堂般轻盈温暖——刹那间,全场听众紧绷的情感在那一刻全然释放,大家竟同声一哭……”说到这里,施图勒停了下来,想到这场难忘的儿时音乐会,又一次,他和我内人竟然又再度掉了眼泪!若不是我亲眼看到他们的泪水,我真的难以置信一场演奏可以有这样伟大的力量。

钢琴家巴沃泽(左)和焦元溥(右)

焦元溥:这实在是可以用一生来品味的艺术感动。

巴沃泽:你猜得到那位创造奇迹的钢琴家是谁吗?

焦元溥:在这种情境下,我心里只有一个名字——李赫特。

巴沃泽:太好了!完全正确!我想我不用继续说我对李赫特的感想了吧!这让我再一次了解,音乐是时间,而非声音。如果没有那两个乐章中的静默,就没有这种音乐力量。

2.安东宁·德沃夏克 第九交响曲 第二乐章 广板 降D大调

这个乐章原有“传奇”的标题,一连串庄严的和弦引出《回家》的旋律。因德沃夏克当时受朗费罗的诗《海华沙之歌》影响颇深,海华沙是印地安的一位民族英雄,其妻在饥饿中死去,人们在森林里为她掘好坟墓,向她默默地告别。德沃夏克以英国管吹奏《回家》的旋律,来表现海华沙的孤独形象。这个主题咏唱之后,升A小调插入句出现,速度略加快,长笛与双簧管奏出三连音符开始的中间部主题,优美的旋律随各种乐器次第呈现,极尽变化。最后还是回到英国管表达的回家乡愁而结束。

唱片推荐:

伊斯特凡·克尔提斯指挥伦敦交响乐团

哎呀,这个真不好选,说句实话,这部交响曲名演极多,然后本地的广州交响乐团也经常演这首作品,简直达到了审美疲劳的境地,以至于我有一段时间对这部作品非常厌恶,逛唱片店见到它就有点不适感。

然而克尔提斯还是让我服气,可怜这位奥托·克伦佩勒的学生是一个可怜人,37岁手下就要将伦敦交响乐团音乐总监的位置“禅让”给皮埃尔·蒙都,44岁就不幸在地中海溺亡,那段时期他正录制勃拉姆斯的海顿变奏曲和交响曲集。克尔提斯以德沃夏克、舒伯特、莫扎特作品为首,为DECCA灌录许多优异的唱片,在名盘如林的唱片界享有盛名。

这里所说的德沃夏克第九交响曲的版本,就收录在这套在六十年代灌制、几度再版的全集,被认为是德沃夏克交响曲作品最完整收录、权威性的诠释版本。

克尔提斯以其雄强的魄力、温暖的情怀给予了德沃夏克的交响曲蕴藏着的热情和力量以饱满和丰美,使之脉络分明,从而把作品内在的旋律之美揭示得相当充分。加之克尔提斯在录制完这套交响曲之后不久便溘然与世长辞,使得这套演绎更显珍贵。

浏览 4,903

新浪

新浪 淘宝

淘宝