风雪凄迷的伏尔加河 ——柴可夫斯基《e小调第五交响曲》鉴赏

原作者: 赵建人

简介:黄昏真美!夕阳的彩衣衬着蓝蓝的碧空在一点一点褪去它缤纷的娇艳。品味着这屋子里渐起的幽暗朦胧,我忽然想:此时莫非只有柴可夫斯基的哀婉真挚才最宜于这片短暂迷人的苍茫暮色?喜爱案头这册已经纸页泛黄了的小书: ...

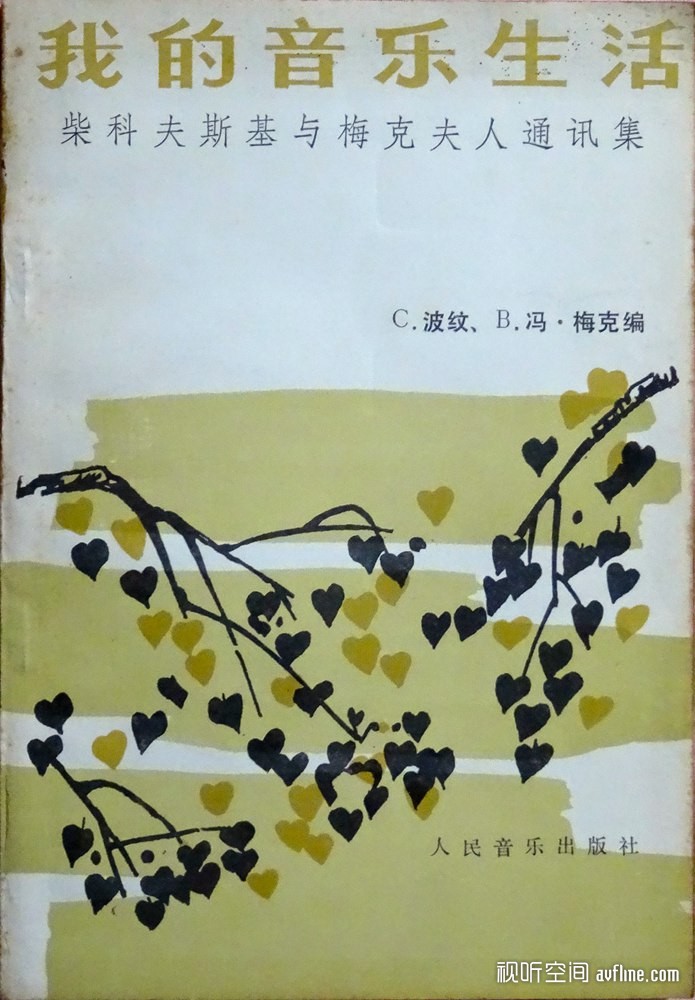

黄昏真美!夕阳的彩衣衬着蓝蓝的碧空在一点一点褪去它缤纷的娇艳。品味着这屋子里渐起的幽暗朦胧,我忽然想:此时莫非只有柴可夫斯基的哀婉真挚才最宜于这片短暂迷人的苍茫暮色?喜爱案头这册已经纸页泛黄了的小书:《我的音乐生活——柴可夫斯基与梅克夫人的通信集》;更喜爱这张收藏于多年之前的唱片:《柴可夫斯基e小调第五交响曲》[作品第64号]。

回想起前不久紧张充实而又兴味无穷的俄罗斯之旅,游览举世著名的克里姆林宫、叶卡捷琳娜宫、夏宫和冬宫,无疑是其中的四场重头戏,而其中最为精彩的,莫过于在圣彼得堡参观恢宏壮丽的冬宫。记得此生中第一次看到冬宫,是上世纪五十年代末,观看苏联故事影片《列宁在十月》:涅瓦河上,闻名遐迩的阿芙乐尔巡洋舰向着冬宫发射了一枚空弹作为信号,成千上万的工人、农民和士兵,高唱着《国际歌》,在伟大导师列宁的指挥下,手拿武器,山呼海啸,像潮水一般地涌向冬宫,一举活捉了资产阶级领导的临时政府要员。1917年11月7日,伟大的十月社会主义革命取得了辉煌胜利,从而诞生了人类历史上第一个社会主义国家——苏联。

星移斗转,光阴荏苒。历史的车轮滚滚向前。将近一百年之后,也是在上述这样一个夕阳灿烂的黄昏,2016年的秋天,我竟然真的来到了圣彼得堡,来到了涅瓦河畔,举起手中的相机,把这艘在人类社会发展历史上功勋卓著的著名军舰摄入镜头。与此同时,伟人毛泽东的一句名言禁不住又一次回响耳边:“十月革命一声炮响,给我们送来了马克思列宁主义。”

冬宫是俄罗斯罗曼诺夫王朝的皇宫,是由叶卡捷琳娜女皇建造的一座华美宫殿,是俄罗斯建筑史上的不朽杰作,是圣彼得堡这座美丽城市的象征,波罗的海沿岸最耀眼的一颗明珠。

往事如梭,无垠的波罗的海骇浪滔天。当年,威严强悍的叶卡捷琳娜二世女皇站在圣彼得堡的最高点——冬宫的最高处,俯视着匍匐在她脚下的万家灯火,放眼如是芸芸众生。她可是世界上唯一一位被人誉为大帝的女性沙皇,而最初建于1754-1762年间的圣彼得堡冬宫,正是她璀璨皇冠上最明亮的一颗钻石,是那个年代俄罗斯民族如日中天的象征,也是18世纪中叶俄国巴洛克式建筑的杰出典范。作为当年叶卡捷琳娜二世的私人博物馆,冬宫里收藏着无以计数的来自世界各地的奇珍异宝、绘画雕塑、文物古玩,是历史学家和欧洲绘画雕塑艺术大师们汲取灵感、探索研究的天堂。如今,冬宫又有了另外一个名字:艾尔米塔什博物馆。逡巡其间,我欣慰地欣赏到了达·芬奇、拉斐尔、伦勃朗、毕加索等艺术大师的不朽巨作。浩瀚的冬宫共有353个展厅,如果你想把所有的展厅都参观一遍,你的步行距离将长达22公里!所以,冬宫被誉为“世界四大博物馆”之一,的确名符其实。从十八世纪中叶至今,艾尔米塔什博物馆滋养了无数的思想家、文学家、画家和音乐家,不知道当年的列宾、列维坦、普希金、托尔斯泰、屠格涅夫、契珂夫、肖洛霍夫、柴可夫斯基、拉赫玛尼诺夫、肖斯塔科维奇等等漫步驻足其中时,曾经产生过多少灿烂夺目的灵感火花?

然而,在罗曼诺夫王朝骄奢淫逸的背后,是俄罗斯农奴制度的残暴和黑暗,是俄罗斯广大知识分子的苦闷压抑。在辉煌的俄罗斯艺术领域,同样题为《伏尔加河上的纤夫》的创作,有两件作品都堪称经典,都深刻表现了俄罗斯下层劳动人民在农奴制度残酷压榨下的痛苦生活,其一为列宾创作的油画;其二为夏里亚宾写作的合唱歌曲。那天,在冬宫摩肩接踵、人潮涌动之中,我们忽然听到了一个熟悉的旋律,听到了训练有素的男声四重唱的歌声。不错,这正是那首《伏尔加河上的纤夫》。遇到了这个千载难逢的机会,导游立即招呼大家停下来,大家一起听完这首歌,再往前继续参观。显然,这四位西装革履的俄罗斯男子是真正的专业的歌唱家,他们的嗓音是真正的意大利美声唱法,他们的演唱激情洋溢,精致严谨,四个声部配合默契,和谐完美,情景交融,声情并茂,简直到了催人泪下的程度。《伏尔加河上的纤夫》这首歌曲,我收藏了好几个CD版本,有赫赫有名的亚历山德罗夫红旗歌舞团演绎的版本,也有我国中央乐团合唱团的演唱,而那天我在圣彼得堡冬宫听到的,无疑是最动人最具现场感最深入俄罗斯民族灵魂,因而最使人回味无穷的演唱了。

据说,要把冬宫里近百万件艺术品中的精华欣赏一遍,至少需要三天时间。可是,我们在这里的参观时间只有短短的一个半小时。好在我们的导游对冬宫非常熟悉,他带着我们在浩如烟海的经典艺术作品中快速穿梭,我看到了达·芬奇的《戴花的圣母》和《圣母丽达》,看到了拉斐尔的《科涅斯塔比勒圣母》和《圣家族》,看到了米开朗琪罗的雕塑《蜷缩成一团的小男孩》……在拉斐尔厅,导游指着一幅巨型油画告诉我们:冬宫有一条隐秘的暗道,这幅油画背后的墙上就是暗道的出口。1917年11月7日那天,成千上万的起义部队和群众攻打冬宫的同时,布尔什维克还组成了一支突击队,一共42位勇士,他们从冬宫广场上一个不为人知的入口进入暗道,他们从这里出来后,就直奔冬宫里资产阶级临时政府部长们的办公地点,一举把他们几乎全部活捉生擒。只有那位总理克伦茨基那天正好戴着假发套,他坐上前来接应的美国领事馆的车子逃之夭夭了。

一天,二十七岁的圣彼得堡美术学院的学生列宾来到涅瓦河边写生。忽然,他发现远处有一队人像牲口一般地在河岸边慢慢向前蠕动 。走近了,才看清原来是一行纤夫,他们吃力地、齐心协力地拉着一艘满载货物的大船在向前行进。他把目光转向涅瓦河上的大桥,上面人来人往,熙熙攘攘,转向金碧辉煌的宫殿,那里有着多少灯红酒绿,奢侈浮华……他禁不住感叹:“啊!这就是我的祖国,苦难深重的俄罗斯!”暑假里,他和同伴一起去伏尔加河两岸采风写生,体察民情,他画下了当时生活中真实的各种各样纤夫的形象作为素材。他用了三年时间,终于创作完成了这幅世界名画——《伏尔加河上的纤夫》。背衬着苍茫迷蒙、宏伟深远的伏尔加河景色,列宾用刀劈斧刻一般的笔触,画出了一群各具鲜明性格特征的纤夫形象,真实、生动、隽永、凝炼地表现出一个民族的辛劳和苦难,深刻有力地批判了当时黑暗的社会现实。后来,这位圣彼得堡美术学院的普通学生,终于把自己锻造成为世界一流的绘画大家,他曾经就读执教过的圣彼得堡美术学院也因此改名为俄罗斯国立列宾美术学院。那天,参观游览冬宫的行程结束后,导游特地带我们来到圣彼得堡俄罗斯国立美术馆,观赏了俄罗斯不朽的绘画大师列宾的这幅经典名作,同时亦品赏了坐落于涅瓦河畔的俄罗斯国立列宾美术学院精美典雅的建筑。

接下来,就让我们顺着波涛滚滚的涅瓦河水,来回溯天才的作曲家柴可夫斯基当年的生活图景吧。从1877年写作第四交响曲开始,柴可夫斯基的音乐创作进入了后期,他的音乐生命在这十多年时间里结出了最丰硕的果实。同时也因为当时沙皇统治的黑暗,因为作曲家个人爱情婚姻上的不幸,使得柴氏的后期创作带有越来越浓重的悲剧色彩。应该感谢鲁宾斯坦的引见介绍,他终于找到了自己音乐上的知己——富孀梅克夫人,这不仅使他的生活和音乐创作有了一个可靠的经济支柱,而且在精神上也至少有了一个鸿雁传情互诉衷肠的对象。阅读他们之间的书信往来,我们会很明显地感觉到:这是一场充满苦涩的“柏拉图”式的精神恋爱。因为按照双方约定,柴氏永远不能和夫人见面,即便有时由于巧合而双方不期而遇,互相之间也不得不视为陌生路人。常言道:“人之欲,天道也。”须知,再伟大的作曲家也是人哪!也是有着与平常人相同的七情六欲的,何况柴氏一生中除了仅有的那次不幸婚姻之外,以后一直没有再恋爱过;而且,作为一个同性恋者,感情内向脆弱敏感的柴氏必须承受常人难以想象的精神压力,他与其身处的俄国上流社会之间,还存在着严重的隔阂。多年以后,正当他写作《第六(悲怆)交响曲》的时候,柴氏就被上流社会的一个道德法庭判处了死刑。就在《第六(悲怆)交响曲》首演成功之后没几天,柴可夫斯基就因为“不慎”,喝下了带有霍乱病菌的生水而不幸去世。这一悲剧,很容易使人联想到:已经82岁的大文豪托尔斯泰突然不告而别,离开自己生活富足的庄园独自出走,来到某个风雪交加的偏僻车站,一夜之间竟然冻饿而亡 !诚如同时期俄罗斯另一位文学家陀思妥耶夫斯基所言:“上帝与魔鬼在那里搏斗,战场便在人们的心中。”因此我想:柴可夫斯基《第五交响曲》很有可能就是作曲家当时某种压抑心情的一种艺术写照吧。这部“柴五”和他的第四交响曲极为相似,它也有一个“命运主题”。所不同的是,这里的“命运敲门声”,已经不是一种暴虐凶残的外在力量,而是人物内心深处无法摆脱的孤寂和凄苦。而且这种命运的风雪凄迷阴郁惨淡,还作为一种主导动机,贯穿着整部作品的四个乐章。你听:乐曲一开始,单簧管就奏出了一个类似葬礼进行曲的引子,接着便出现了上文所说的“命运主题”,而与之形成对比的副部主题色调清新明朗,有着圆舞曲的某些特点。然而,柴氏写作这部巨作的年代,正是俄罗斯历史上民主思想受到最残暴的压制,绝大多数心有良知的知识分子在黑暗和窒息中无望挣扎的年月。生活中的怀疑、怨忧、谴责和争斗主宰着

这悲剧性的第一乐章,用作曲家自己的话来说:“这是对命运与上帝的无法预知的律令的绝对顺从。”

第二乐章“如歌的行板”,无疑是这部作品中写得最精彩的核心段落。它那抒情诗一般的意境氛围,一百多年来一直感动着不知多少音乐爱好者的心灵。圆号吹出的这段优美的旋律是多么的气度高雅,而双簧管奏出的所谓“一线光明”主题,又满含着对美好生活的怎样一种温柔挚切的恳切追求啊?然而这一切仍然不免遭受到“命运主题”蛮横凶暴的一次次无情打击。风暴过去之后,大自然的静怡温馨依然还是这样的令人心醉。据资料记载,写作《第五交响曲》的1888年春夏期间,柴可夫斯基居住在克林附近的一个风景如画的庄园里。每当傍晚时分,他常常喜欢独自外出散步。金色的夕阳把辽阔的草场和静穆肃立的白桦林浸染得一片辉煌灿烂,斜晖透过疏密相间的绿叶,在地上留下了班驳有致的美丽图案。微风轻拂,携来了树叶的絮絮低语,携来了草丛里清晰的虫鸣。良辰美景,如此这般,柴可夫斯基却已经隐隐感觉到自己生命的迟暮和疲乏。莫非在他这双婆娑的泪眼中,不时还会映现出梅克夫人高雅而略带衿持的笑容?乐曲的第三乐章虽然采用了明朗的圆舞曲形式,但作曲家仍然无法掩饰其森然阴郁的内在意蕴。只是到了终曲乐章,“命运主题”才似乎一变而为一首明亮豪迈的进行曲。这一点也许反映了作曲家在当时所持的一种人生态度:“坚持着生活下去,这毕竟还有可能。”滔滔的伏尔加河水在日夜奔流,柴可夫斯基是不朽的,或许我们可以说:《e小调第五交响曲》是一个伟大民族在黑暗境遇中的灵魂独白。

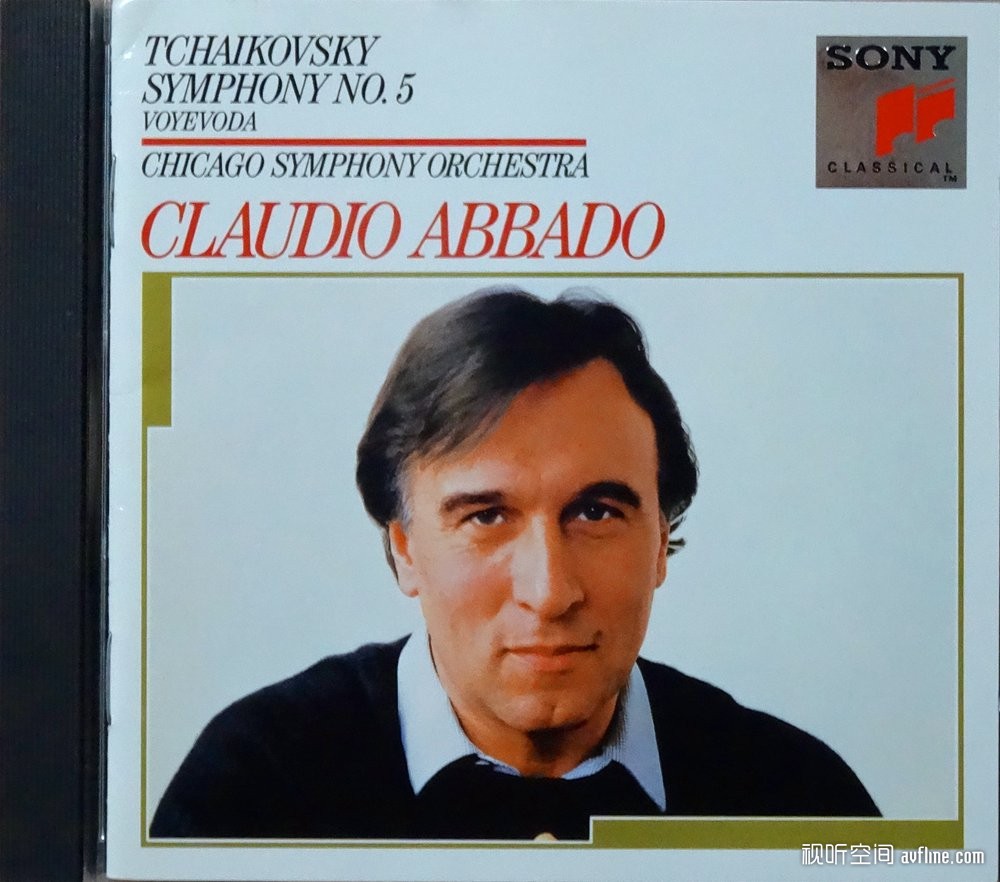

我收藏的柴可夫斯基《e小调第五交响曲》唱片,由日本索尼公司出品,意大利指挥家克劳迪奥·阿巴多指挥美国芝加哥交响乐团1985年2月录制于芝加哥交响乐厅,演录俱佳,我很喜欢,是一个比较值得向爱乐者推荐的版本。

浏览 2,456

新浪

新浪 淘宝

淘宝