米哈伊·鲁迪为什么这么强?

简介:弹钢琴不是容易的事情。有的专业学生练个钢琴协奏曲要十几天上台还磕磕巴巴,有的天才钢琴家一天就练下来了还背谱演出嚷嚷这一点都不难;人家苦苦拼练习曲速度手指都抽抽了,有的钢琴家手指天生就跑动快、力度精准还 ...

弹钢琴不是容易的事情。有的专业学生练个钢琴协奏曲要十几天上台还磕磕巴巴,有的天才钢琴家一天就练下来了还背谱演出嚷嚷这一点都不难;人家苦苦拼练习曲速度手指都抽抽了,有的钢琴家手指天生就跑动快、力度精准还能在高潮处有纤细的变化。在这种时候,我们总是感叹造物主的不公平。

今天我们介绍的钢琴家就是这样一位非常强的天才钢琴家。他出生于乌克兰,10岁开始上台演奏钢琴协奏曲。16岁考进莫斯科音乐学院的时候选了一首钢琴协奏曲,拿着人家作曲家的新作去考试,结果弹都不用弹就以第一名入选。

说的就是米哈伊·鲁迪,他的天赋强,学习履历强,朋友圈也相当强!

如果你不认识他,没有关系。今天,小编为你介绍他几件特别牛的事情。你们可以感受一下,钢琴界真正的牛人到底有多牛。

16岁以第一名考进莫斯科音乐学院

米哈伊·鲁迪出生于乌克兰的多涅斯科——跟普罗科菲耶夫算是同乡,这里是乌克兰的一个主要的矿产区,没有什么非常好的老师,所以鲁迪的钢琴演奏基本上是在有限的指导下,自己摸索。即便如此,他还是在10岁的时候,第一次登台演出,和乐团合作了格里格的钢琴协奏曲。

到了16岁的时候,鲁迪决定要报考莫斯科音乐学院。这位在乌克兰长大的孩子心想,既然我要考莫斯科音乐学院,那我就选一些自己喜欢的曲子弹好了。于是鲁迪非常“心大”地选了勃拉姆斯的《亨德尔主题变奏曲》、斯克里亚宾的《第十钢琴奏鸣曲》,协奏曲更是选了苏联现代作曲家谢德林(Rodion Shchedrin)的新作——第二钢琴协奏曲。前两首独奏作品,在当时的莫斯科根本没人弹;至于谢德林的协奏曲,鲁迪在考试前找谢德林学这首曲子的时候,这首作品才刚刚完成首演,乐谱还没有出版,于是谢德林就把自己乐谱的手稿给了鲁迪。

鲁迪的这套选曲把莫斯科音乐学院的评委们都吓坏了,甚至在协奏曲考试的时候没有一位评委敢去帮鲁迪弹伴奏。最终经过评委们的讨论,决定免试鲁迪的协奏曲,并直接录取他,而且分数还是所有考生的第一名。他在莫斯科音乐学院的老师,是俄罗斯钢琴学派“四大天王”之一的康斯坦丁·伊贡诺夫(Konstantin Igumnov)的弟子雅科夫·费利尔(Yakov Flier)。

逆天的技术和广泛的曲目

伊贡诺夫学派的其中一个特点,就是有着扎实的技巧和广泛的曲目库。伊贡诺夫本人留下的录音并不多,主要是贝多芬、肖邦、李斯特、柴可夫斯基和里亚多夫的作品,但是实际上伊贡诺夫熟习的曲目是无法估量的;他最优秀的学生列夫·奥伯林几乎到了“无所不弹”的地步,曲目库从巴洛克时期的巴赫,一直到现代的哈恰图良和谢德林。

这个学派为什么这么强?原因在于,伊贡诺夫学派实际上是德奥钢琴艺术和俄罗斯钢琴艺术的“混血儿”,伊贡诺夫的老师亚历山大·西洛蒂师承李斯特,而伊贡诺夫的同门,是拉赫玛尼诺夫和斯克里亚宾,看到以上三个名字,足以回答“为什么这学派技术好”和“为什么这学派曲目库广”两个问题了。

米哈伊·鲁迪自然也遵循着这样优良的传统,在音乐学院读书的时候,他常常一个人弹奏瓦格纳和理查德·斯特劳斯的歌剧总谱,并且不断扩充自己的曲目库。在1975年参加法国隆-蒂博大赛的时候,鲁迪拿出了技巧难度极高的贝多芬第二十九号钢琴奏鸣曲“槌子钢琴”,又是只有他一个拿出了如此逆天的曲目,并在最终夺冠。想想不少钢琴家都对这部作品曾经望而却步,就知道这个槌子钢琴奏鸣曲有多难。

与梅西安和布列兹交朋友

鲁迪后来到了法国定居,刚到法国的时候人生地不熟,跟法国人说话也是“鸡同鸭讲”。照这样下去,不要说公开演奏和教学了,就连吃饭恐怕也会成问题。不过鲁迪也是幸运,在他当时住的地方,正是法国作曲家梅西安在每周日必会去弹管风琴的圣三一教堂,碰巧在夺得隆-蒂博大赛冠军之后,鲁迪录制了梅西安《对圣婴的二十种凝视》选段,于是他便鼓起勇气,把这张唱片交给作曲家本人。梅西安夫妇对鲁迪的演绎极为欣赏,梅西罗的夫人罗蕾塔还邀请鲁迪当她在巴黎高等音乐学院高级班的助教,鲁迪也就因此在巴黎安顿下来。

后来,鲁迪在巴黎的名声日盛,经常举办音乐会。于是有人就介绍鲁迪演奏斯克里亚宾给布列兹听,布列兹听后极为欣赏,便邀请鲁迪每周在著名的蓬皮杜中心演出一次,用半年时间演出全部斯克里亚宾的钢琴作品,并搭配俄罗斯十九世纪晚期和二十世纪早期冷门作曲家的作品。

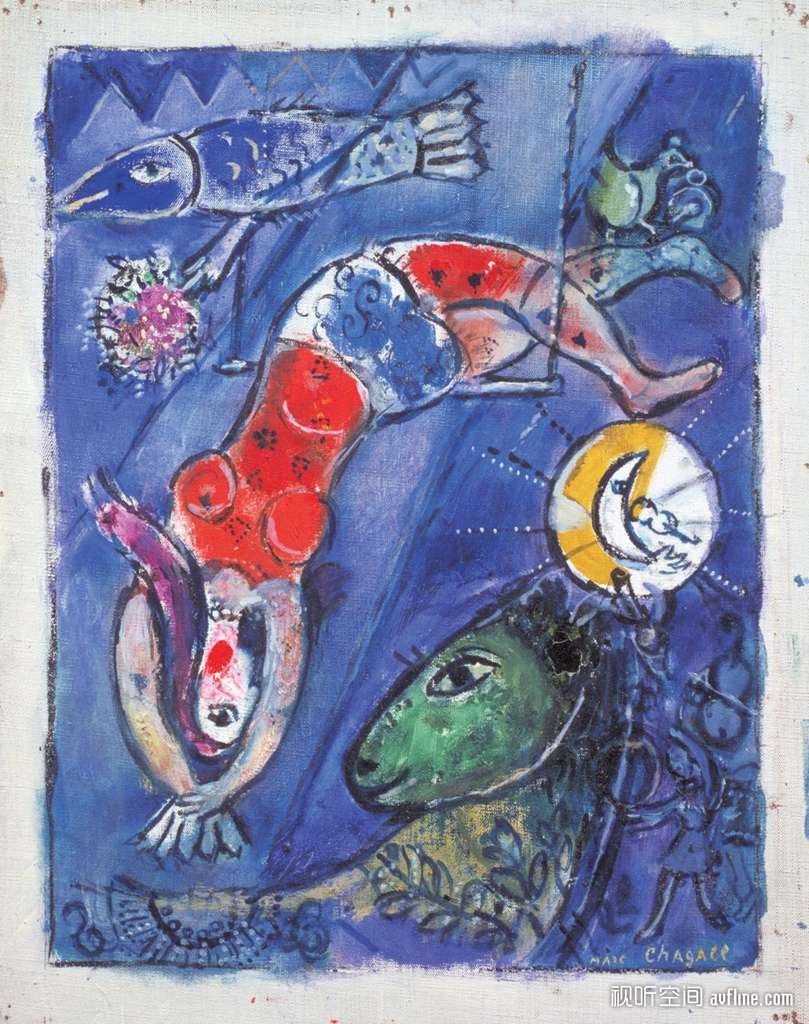

和夏加尔的缘分

在9月9日的“音乐的色彩——米哈伊·鲁迪多媒体钢琴音乐会”中,他将会对话绘画大师夏加尔,呈现名画与名曲的色彩的魅力。大家将能够通过这一场音乐会了解巴黎国家歌剧院穹顶——夏加尔名画的创作历程。

熟悉艺术史的人都知道,法国名画家众多,有安格尔、德拉克罗瓦这些老大师;有莫奈、修拉和塞尚这样的印象派名家;以及亨利·马蒂斯的“野兽派”。巴黎从来就不是一个缺少画家的地方,那么为什么鲁迪要选择马克·夏加尔的画作作为他的多媒体音乐会的主题呢?

那是因为,除了受夏加尔的外孙女梅列特·梅耶女士所托以外,还因为鲁迪和夏加尔是忘年之交,而他们的相识,还要感谢著名的大提琴家罗斯特洛波维奇。

前面提到,鲁迪刚到巴黎时举步维艰,除了得到梅西安夫人罗蕾塔·梅西安的帮助外,罗斯特洛波维奇也向他伸出了援手。鲁迪在离开苏联后的第一场演出,就是在罗斯特洛波维奇的邀请下,和艾萨克·斯特恩演出了贝多芬的《三重奏鸣曲》,庆祝夏加尔的九十大寿。鲁迪也借此机会,与夏加尔结识,成为挚友。至今,只要夏加尔纪念馆举办纪念活动,总是邀请鲁迪去演奏,而鲁迪说,他也非常愿意为这位传奇大师尽一份心力。

9月9日,我们已经一同见证了如此强大的钢琴家米哈伊·鲁迪如何在广州星海音乐厅,用音乐和“动起来”的画面呈献他心目中的夏加尔。毕竟这一次,鲁迪不只是钢琴家,还是多媒体画面和音乐会创意的灵魂人物。

拓展:夏加尔是谁?

马克·夏加尔,是巴黎派画家之一。出生于俄国的犹太家庭。父母只靠着微薄的收入养育10个子女,家境贫困。因此黑暗的木屋、迷信的乡民、演奏著小提琴的人、牛、羊、鸡以及马等都存在于少年夏加尔心中的一幕幕的印象,成为了他的创作泉源,他画中的动物、物体和人取材于个人生活、美梦和俄罗斯民间传说。

小学时,夏加尔从同学那看到书籍的插图,回家后,他模仿书籍插图,并以自己的想像重组,这开启了他的绘画之路。以后,他在当地的写实派画家彭恩的工作室学习绘画。1907年,夏加尔来到圣彼得堡,断断续续学习了3年,最后投入巴克斯特门下的艺术学校。他从巴克斯特那得知巴黎的艺术环境,便开始对巴黎怀着无限憧憬。1910年,只身前去法国。抵达法国后,就给自己取了法文名字马克·夏加尔。

在法国,他受到了后印象派、表现主义、立体派等思潮影响,并于1914年在名为《突击》的画廊里举行第一次的个展。随后,他回到了维捷布斯克。1917年俄国十月革命时期,夏加尔出任维捷布斯克地区艺术人民委员,着手在当地创办美术学院和博物馆的计划。但是,政治上的争休不断,使他放弃工作而移居莫斯科。在那里,他把注意力转向剧场,制作舞台布景和服装,并为莫斯科小剧院作壁画。从1923年到二次大战爆发间,他和妻女待在巴黎,并为《死魂灵》、《寓言》及《圣经》蚀刻系列制作插图。

第二次世界大战期间,夏加尔移居美国,并在1945年为斯特拉文斯基的芭蕾舞剧《火鸟》设计背景和服装。1948到1985年去世前,定居法国。这段时间,他最有名的作品,便是彩色玻璃画窗——尤其是为巴黎歌剧院穹顶所创作的画作,以及为纽约大都会歌剧院新馆制作的两个大型壁画。

夏加尔在巴黎住一年半之后,搬到“蜂箱”的艺术家社区,因而结识许多前卫画家 ,从而鼓励了其在俄国已略见富有诗意而独特风格。因同社区的画家的介绍,夏加尔于1912年时,加入名为“调色盘”(La Palette)艺术学院与“黄金分割”(The Golden Section)艺术团体。“调色盘”和“黄金分割”都是立体主义画派,放弃用传统的单一视角来观察物体,将不同视点统合在同个画面,希望以此来表达物体最为完整的形象;强调分裂效果,有时甚至将画面支解到无法辨认的地步。受其影响,夏加尔的作品如《向阿波里内尔致敬》和《乐园》等等,都明显可见浓厚的立体主义的风格。

虽说夏加尔的画风受到立体主义风格影响,但其只做了短时间的试验。他在1944年接受斯威涅(Sweeney)的访问时提及自己对立体主义的看法:他觉得立体主义过度限制了绘画的表现手法,只将物体解构后重组,他希望找寻更自由的表达方式,一种可以表达内心真实的呈现方式。他从立体主义那学到对形的分析,但其解析的不是物体的结构,他重组的也不是物体的各个面向,而是他的记忆,他将经验的记忆重组成充满感情的画。他说:“我是将占据我内心的形象收集画出来”。

因此我们可以说:“如果立体主义是对物体的分解及再统整有兴趣,夏加尔则是对分解的记忆有兴趣”。他融合了立体主义的绘画方式,亦了解其限制,借着立体主义的技巧,“夏加尔合并在不同时间所从事的一些活动,在他的画作《我与乡村》。这画作所关注的是童年的回忆,所捕捉的不是某一时刻,亦不是某一季节,而是成长的岁月。”

浏览 2,073

新浪

新浪 淘宝

淘宝