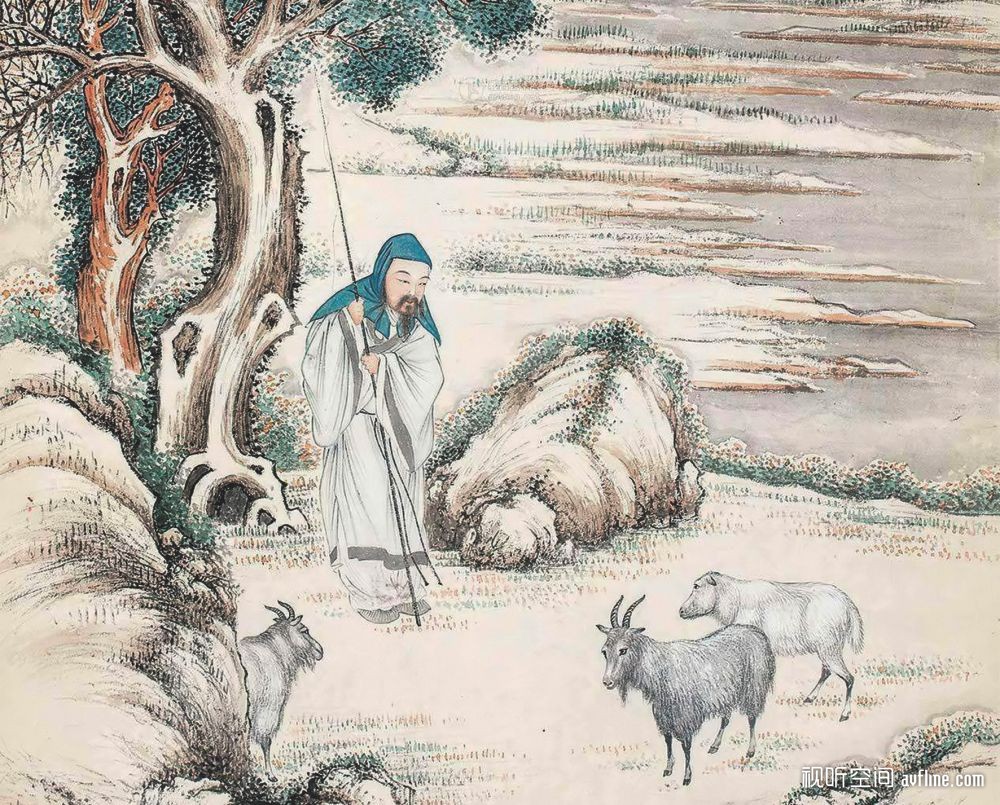

声乐套曲《苏武牧羊》,往事并不如烟(下)

原作者: 黄荟

简介:四,声乐套曲《苏武牧羊》音乐制作简述。 说到《苏武牧羊》的音乐风格,应该是基于两个初衷:一个是“复古”,一个是“混搭”。 所谓的“复古”,是因苏武的历史背景是汉代。汉代音乐是什么样的?缺少乐谱和音响实 ...

四,声乐套曲《苏武牧羊》音乐制作简述。

说到《苏武牧羊》的音乐风格,应该是基于两个初衷:一个是“复古”,一个是“混搭”。

所谓的“复古”,是因苏武的历史背景是汉代。汉代音乐是什么样的?缺少乐谱和音响实证的今人是很难“还原”的。我们只能从有限的文献记录着眼,来想象那个时代的音乐面貌。从中国汉代的宫廷音乐的文献记载来看,那时中国的乐器种类是很有限的(现代中国的民族乐队中的主要乐器,如胡琴,琵琶,杨琴等均是汉代之后泊来的)。乐队中主要的乐器应该是吹管乐族,簧管乐族,弹拨乐族,打击乐族。我们想按照这样的结合方式,来构造某种“汉家风范”的全新音乐语言,来推演和追溯我们所要表达的那个时代的音乐风格。

所谓的“混搭”,是因为苏武故事的背景地涉及中原,西域,中亚等地区。这些地缘中的音乐,在风格和形态上差异很大。也在客观上给予《苏武牧羊》兼容不同色彩区的机会和理由。从今天的眼光看,《苏武牧羊》音乐风格的“混搭”,实际是实现了一种“大中国”的音乐理念。

说到《苏武牧羊》音乐的形式,其实从一开始我就持有这样一个大胆设想:用民族民间乐器和人声的组合方式,打造全新的中国音乐的大型化的样式。《苏武牧羊》没有使用任何交响乐队中的常规乐器,也没有使用中国民族乐队中的传统乐器。毫无疑问,这个思路在当年有着巨大的操作难度和风险。

《苏武牧羊》音乐中所使用的各色民族民间乐器,一直是爱乐者们热衷的话题。值此机会,我可以作个概述如下:

第一类是中国的民族乐器。如埙族,唢呐族,箫,排箫,古筝,中国鼓族;

第二类是中国的民间乐器。如板鼓,蒙古族马头琴,蒙古族四胡;

第三类是仿古拟造及改良的民族乐器。这也是《苏武牧羊》音乐制作上不同寻常的附加工程。比如按照出土文物的图样,重新设计制造,适合当代用途的弓笛,骨笛。根据文献记载,凭想象制作成的,型制较为完善的筚篥。为了拓展低音区研发制作的弯箫。还有些创意中的衍生民族乐器,因为开发不够成功,未能投入使用;

第四类是亚洲的民族乐器。如印度的西塔尔,日本的尺八,阿拉伯鼓;

第五类是世界民族民间乐器。如西班牙吉他,竖笛,锯琴,马林巴琴,南美康伽鼓,非洲鼓。

当然,对于《苏武牧羊》在音响组合方向上的“中国化”的探索,乃至涉及民族音乐现代化这个大的实验课题,今天就作出评价也许为时尚早。还是留待时日定论为好。

说到《苏武牧羊》的录音制作,就不能不提这部套曲的录音师张小安。这位经验丰富,享誉全国的录音师,在《苏武牧羊》的录音中遇到了空前的挑战。这主要来自两方面:一是前期录音时,他要遇到许多从来没录过(甚至从未见过)的乐器。他常常在放置话筒之前,围着正在演奏生僻乐器的乐手踱步转圈。仔细捕捉和判断乐器的发声与性能,以求获得最佳的音响采录。然后在实录中,他还要凭着经验,慎重小心地分析和辨别这些特异乐器之间没有先例的音响组合方式,再重新作出调整。所以整个前期实录中,他基本亲历亲为,极少让助理上调音台。二是在混音制作时,他要面对前所未见,又无以参鉴的音响组合的素材。并且要根据作曲家的要求,做许多违背自己习惯,乃至制作理念的出手。因此他必须耐着性子,小心翼翼,全神贯注才能确保这个作品颠覆性的音响组合原则最终合理呈现。至今,《苏武牧羊》的录音制作,仍被视作中国录音音乐的一个巅峰级的范例。业内专家也公认,张小安《苏武牧羊》的前期录音是无可挑剔的,教科书式的经典。今天,我们通过唱片放送,从音箱里接受这部有着雄浑斑驳,荡气回肠的音响造型的套曲的时候,不要忽略了另一位艺术家──录音师张小安同样是呕心沥血的艺术创作。

五,关于《苏武牧羊》——不能不说的话。

记得在1997年底音碟《苏武牧羊》首版发行时,由于李娜未能出席唱片发布的宣传活动,而所有媒体与听众的关注点都在她的身上,所以对于唱片本身的内容无暇旁顾。唱片自上市至今,我作为套曲的作曲及唱片的制作人,也一直没有公开发声谈论过这部作品。原因之一,录音完成之后,我就可以判断这部作品最闪亮的光芒一定会是李娜的歌唱。而李娜在演绎《苏武牧羊》中所达到的艺术上的综合指标,不是以我当时一个新生代的制作人能够解读的。因此我决定在李娜本人表态之前,不发表任何意见。原因之二,这张唱片发行之后,不知道是因为李娜的缺席?还是听众对于一向喜爱的李娜变成升级版之后难以适应?还是对音乐作品“超前”的风格一时不易接受?……尽管唱片在发行几个月后就返本,并且在来年就获得唱片业最高国家级奖项(1998年获“首届优秀文艺音像制品奖”一等奖第一名),但是对于一张投资百万级的,可能是中国唱片史上批发价最高的单碟CD,这样的成绩显然远未达到预期值。在这种氛围之下,我这个刚刚出道的新人,就选择了“多说无益、少说为妙”的低姿态。基本回避了媒体和公众。反正唱片已经出了,就让时间去裁判吧。

唱片问世几年之后,这部套曲却在网络上得到了反响与发酵。在“李娜吧”的界面中,这部作品被反复播放。几个《苏武牧羊》的铁杆粉丝成了这张唱片的网络推手。把作品的音频配上画面做成视频,最热闹的时候还在吧里举办“《苏武牧羊》艺术节”。尽管我从未参与这些网络活动,他们也从未和我联系过,但是我还是从中发现了几篇颇有见地,甚至让我惊讶的乐评帖子。与此同时,在以中国南方沿海城市为主导的HI-FI唱片市场上,这张唱片也在悄然升温。甚至卖到千元以上的高价!刚上市时被发烧友认为不是“纯发烧”而在发烧市场遇冷的《苏武牧羊》唱片,几年之后竟又成了HI-FI音乐的“行业标准”。而在另一个学术领域,对声乐套曲《苏武牧羊》的研究(大多数是针对李娜的歌唱艺术)也在开展,不少论文有刊出发表。虽然这个作品的影响力是逐渐发散的。但是在全球实体唱片全面衰落递减的大环境下,这部至今以唱片为唯一载体的作品还是很难进入大众的视野。总而言之,首版《苏武牧羊》唱片的发行是坎坷的。因为失去了李娜这个“重心”,再加上种种因素的集结,使得这个原本是中国唱片业,乃至中国乐坛的一个现象级的事件,最后成了“养在深闺人未识”的小众产品。

《苏武牧羊》自发片以来,就一直有各种评价与议论加身。赞扬和肯定的就不必去说了。对于涉及题材,体裁,内容,词曲,音乐风格,演唱,录音制作,乃至唱片的封面装帧和内芯,诸多种种方面的商榷,建议,指正,批评,非议,尽管从未回应,但我们是欣然面对,真诚欢迎的。作品能受到关注,无疑是创作者之幸。这里囿于篇幅,那些见仁见智的观点不妨暂且搁置,以另待时机。只对于两个受到最多异议的词作中的话题作如下回应。

第一是《序歌》中的一句歌词:“有一支歌,也唱了千年”。

很多人指出,词中所说的乐歌《苏武牧羊》是出现在上世纪初,距声乐套曲创作的时间一百年还不到,何来“千年”?我从没和田青就此交换过意见。但是就我个人之见,这个用词可以归入比兴夸张手法,还不致属于谬误。一者,词作中接下来的一句“奶奶唱给爸爸,爸爸唱给我,我唱在心间”就已符合史实了。乐歌《苏武牧羊》应该就是在田青祖辈那个年代开始流行的。二者,这支老歌传唱了很多年之后,才被大家确认了作者及创作年代。过去则一直被视作“古曲”(我想大概田青也不会例外)。所以,如果我们站在文学的而不是史学的角度去读这句词,至少会是通得过的。

第二是《牧歌》中的一句歌词:“莽苍苍的乌拉尔山,冰棱棱的贝加尔湖畔。”

对于这句词的非议比较集中。认为无论从国家或地理,无论从古代或现代,无论从历史或文学,“乌拉尔山”与“贝加尔湖”都不该放在一道。记得多年前曾在上海邂逅一位复旦大学的历史教授。他非常郑重地对我说:我很喜欢这个作品,但是无论如何也不该说“乌拉尔山”。多年来我细思之,却也找不出合理解释。回想当年,这首《牧歌》是最晚写出的。因为李娜始终不满意,田青先后五易其稿,才有了现在的版本。现在看来,百忙一疏,终成抹不平的缺陷了。这里只能向听众们补上迟到的歉意。还要对从宏观到细节关注着《苏武牧羊》的乐迷们深表谢忱。

这么多年过去,往事虽未如烟,毕竟也物是人非了。时值声乐套曲《苏武牧羊》在限量发行20周年纪念版之后,又要推出纪念版黑胶唱盘,这当然是值得高兴的。说明当年我们的制作团队历经的一年艰辛,付出的种种努力是有价值的。也更加相信这部作品会作为经典载入史册。今应出版人之约,欣然为黑胶唱盘的封套内芯撰稿。一来可以弥补作为一张附加值很高的唱片,二十多年前首版发行时文字内容欠缺的遗憾(当时的唱片内芯除了歌词与创作团队名录之外没有任何文字稿件)。二来也是借此机会,对这部套曲的创作及制作过程做一次梳理和总结,以使爱乐者能够获得更大的信息量,同时更加提升作品的外延的品质。

现在,就让我们装好黑胶LP唱盘,放下唱针,共同享受声乐套曲《苏武牧羊》的音乐盛宴吧!

浏览 1,583

新浪

新浪 淘宝

淘宝