徜徉在翡冷翠的街巷里 —— 柴可夫斯基弦乐六重奏《佛罗伦萨的回忆》欣赏 (上)

原作者: 赵建人

简介:Firenze 或 Florence,我国浪漫主义诗人徐志摩把它译为“翡冷翠”,这三个普通汉字,一经如此绝妙组合,就神奇般地有了清丽可人的色彩,有了晶凉润滑的触觉,有了亲近自然的情感,有了诗意充盈的境界,有了一种玲珑 ...

Firenze 或 Florence,我国浪漫主义诗人徐志摩把它译为“翡冷翠”,这三个普通汉字,一经如此绝妙组合,就神奇般地有了清丽可人的色彩,有了晶凉润滑的触觉,有了亲近自然的情感,有了诗意充盈的境界,有了一种玲珑剔透、典雅精致、韵味绵长,甚至是其他任何生动活泼的语言文字都难以表述的美感。

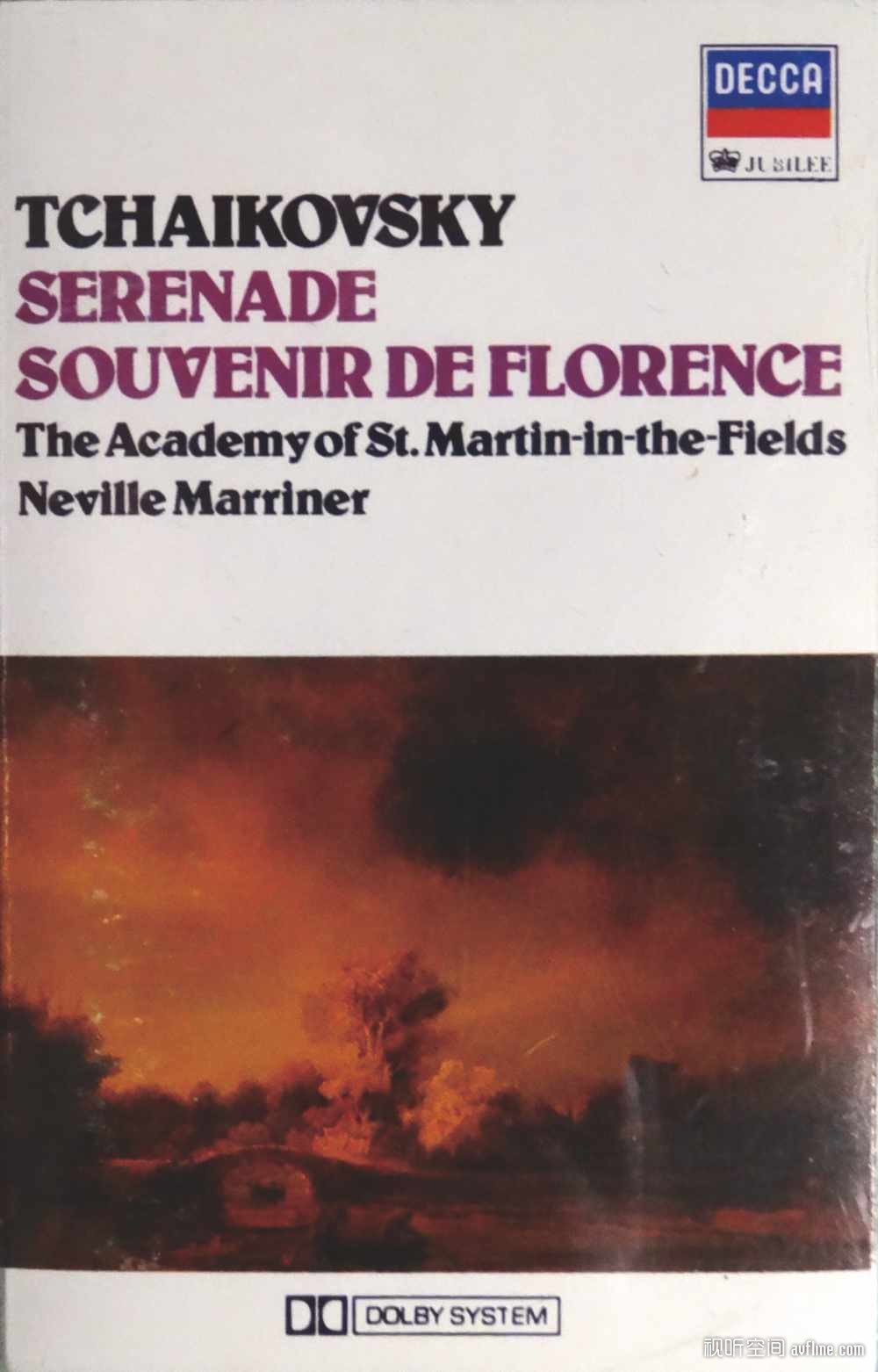

作为古典音乐爱好者,来到意大利文艺复兴的发源地旅游,首先想到的,就是俄罗斯作曲家柴可夫斯基的一首名曲:d 小调弦乐六重奏《佛罗伦萨的回忆》(Souvenir de Florence)(作品70号)。事先,我把马里纳爵士指挥英国圣马丁乐团的经典演绎灌进了手机。

1 / 活跃的快板:寻找《大卫》

佛罗伦萨,柴可夫斯基度假素来钟情此地。有富孀梅克夫人的资助,老柴几度来翡城,都住入一幢豪华舒适的小别墅。意大利文艺复兴发源地古雅多彩、诗意盎然的景致,让身心俱疲的作曲家得到了心灵的憩息。短短几天,那种淡泊宁静清明愉快的心境就恢复了。不知何时,他写下了这首 d 小调弦乐六重奏《佛罗伦萨的回忆》。按作曲家本意,作品由两把小提琴、两把中提琴和两把大提琴来演奏。它共有四个乐章。第一乐章,活跃的快板,采用奏鸣曲式,第一主题热情激烈昂扬,充满着跃动和弹性,有如亚平宁半岛上的疾风扫过大地;而第二主题则温柔宁静、舒展流畅,有如和煦春风,轻轻摇曳着散落于葡萄园之间的一棵棵青绿橄榄树。这一乐章清新明朗、流畅自然,春草发而幽香,众芳丽而鲜妍,林木秀而繁阴;乐曲层次分明,转换自然,满蕴着青春的活力。

来佛罗伦萨,首要的事情,欣赏米开朗琪罗《大卫》。导游说:“这里有三座《大卫》雕像,两白一黑,一真二假。其实,雕塑不是绘画,只要复制得精确严谨,看复制品和看原作效果几乎完全一样。当然,看真品,还有个心理暗示作用在影响你,帮助你,激励着你的欣赏。这点自然要另当别论啦。”跟着导游来到米开朗琪罗广场,此地是佛罗伦萨唯一天然制高点,山虽不高,真可以“一览翡城小”!遥岑远目,眼前苍然秀色,晴川历历,一下子,心胸就开阔了。目尽青天,可以清晰地望见阿诺河波光粼粼,在山脚下缓缓流淌,望见圣母百花大教堂和维奇奥宫的屋顶色泽斑斓,在阳光下熠熠闪烁。这里的《大卫》是一尊青铜雕塑,矗立广场中央。到它跟前仔细端详:哈,原来它并不是黑色的,而是一种深绿和铜棕混合在一起的古青铜颜色,深沉厚重,古意斐然,迥异于国人通常印象中之《大卫》,大理石材质通体洁白。你看他身躯健美挺拔,周身肌肉线条清晰,一派青春健康的气质洋溢而出,这一切应该和原作毫无二致。在《大卫》青铜雕塑的四周,是米开朗琪罗创作的、后来根据原作按一定比例缩小的《昼》、《夜》、《晨》、《暮》四座不朽雕塑的青铜复制品。

来到领主广场,广场边的佣兵凉廊名震世界,永垂史册的重磅雕塑比比皆是:切利尼的《珀耳修斯青铜像》、弗兰德斯(荷兰)画家詹波隆那的《强掳萨宾妇女》《大力神海格力斯与半人马涅索斯战斗》、意大利雕塑家皮欧费迪的《强夺波吕克塞娜》等等。旧宫的前面,还有巴托洛米奥·阿曼纳蒂及其助手所作的《海神喷泉》等等。有如此众多的雕塑杰作,众星拱月一般簇拥烘托,这里的《大卫》真可谓是鹤立鸡群、光芒四射、辉煌璀璨!匆匆参观了名画佳作纷繁奇多的乌菲齐美术馆,看到了波提切利的那幅满幅都是旖旎青绿的《春》。一脚踏进佛罗伦萨学院美术馆,走到馆内一个幽深处,终于见到了向往已久的米开朗琪罗原作《大卫》。这是一座洁白的云石雕像,人像高2.5米,连基座总高5.5米。熙来攘往,人头济济中,举目望去:眼前的大卫左手抬起,抓住了肩上的“甩石带”,右手下垂,似将握起拳头;他的头好似猛然左转,双目炯炯有神,怒视着前方,他手臂肌肉健硕,条条爆出,直立的右脚,强劲有力……这样一副姿势,稳定之中富有动感。哦,这可是奋力搏击之前一刹那时的大卫,这可是人类力与美的最完美的结合与体现。它,出现在五百多年前的欧洲,难道仅仅为了“复兴”古希腊的艺术和精神吗?我想:这不更是在倾力疾呼人们尽快挣脱中世纪的黑暗桎梏,尽快投入改造主观世界和客观世界的伟大洪流,尽快释放出觉醒之后的真正的人的无穷的生命伟力。

2 / 如歌的柔板:但丁故居

这部弦乐六重奏的第二乐章“如歌的柔板”,一开始显得含蓄内敛,显得有点羞涩,但是和声听来极美。纯净的三连音拨奏来了,连续的拨弦,营造出一派丰腴而唯美的意境,接近于吉他或者琉特琴的声音。然后,小提琴与大提琴之间以二重奏的形式款款对歌,散发出如远处飘来的深红色玫瑰一般的隐隐淡淡的芬芳。

但丁故居周围都是狭窄的街巷,纵横交错,弯弯曲曲,地上都是走得非常光滑的石块,湿湿的,脚下还得留几分小心。秋雨初歇的天空下,棕灰古旧的房屋比比皆是。仿佛已经一脚跨进了中世纪,时光顿时倒退几百年。很快,就在小巷的尽头,看到墙上垂挂下来一幅暗红色的布幔,布幔边有座但丁的半身铜像。

转角上的这座三层小楼就是伟大诗人但丁的故居。石墙,木台阶,老宅子朴实无华。现在是个小型的但丁博物馆,门票4欧元。进去,一层楼一层楼,仔细参观,里面空间狭小,陈设简陋,摆放着但丁的著作、家族成员的画像等等,还复原了当时他们家庭的生活场景,一个小小的图书馆保存着世界各地出版的翻译成各种语言的但丁著作,以及各种研究但丁的文献。还看到了一幅面具,感到有些瘆人,这是但丁死后从他脸上拓下来的,倒是真实再现了诗人的面容。看了介绍,才知道这里原来是翡冷翠老城中心的圣玛格丽塔路1号,1911年起对公众开放。回到狭小的院子里,发现地上也雕刻着一幅但丁的头像:后人瞻仰他,低下头,就是对这位伟大诗人深深一鞠躬。

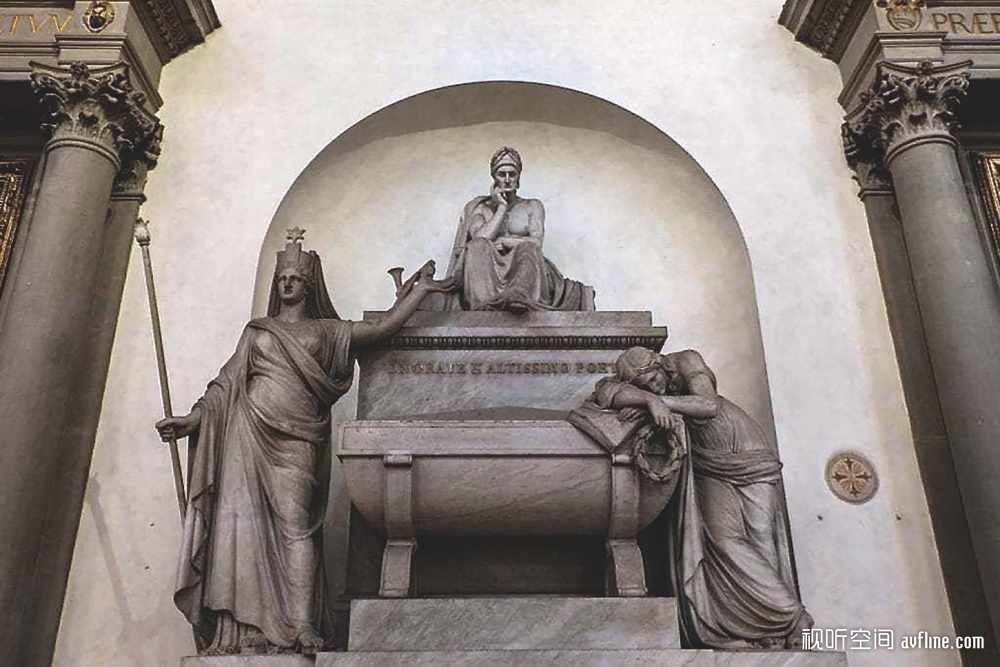

1265年,但丁·阿利基耶里诞生于佛罗伦萨,青年时代经常外出求学,很早就成了一个百科全书式的学者。他参加了佛罗伦萨新兴政权的建设,成为其中的六位执政官之一。从35岁起,因为他的人文主义思想无法见容于封建势力,被佛罗伦萨执政当局两次判处死刑,他只好背井离乡,四处流亡。1321年,但丁逝世于意大利东北部的古城拉文那。

记得我是在二十几岁的时候第一次阅读但丁《神曲》。颠沛流离之中,他用了十三年时间来写作这部不朽巨著。全诗共三卷,长达一万四千多行,作者假想自己在古罗马诗人维其略和已故恋人贝亚德的引领下,神游地狱、炼狱和天堂三界。但丁展开极其丰富的想象,动用自己全部的知识储备和人生体验,构建了一个纷繁驳杂、光怪陆离的大千世界,来隐喻和鞭挞自己所身处的黑暗现实,以此体现他的人道主义思想,深刻探索人性的真谛。“要使生活在这个世界上的人们摆脱悲惨的命运,把他们引领到幸福的境地。”这就是但丁创作《神曲》的目的。除此以外,但丁在人文科学的其他领域亦建树颇丰。后来,我读《共产党宣言》,里面恩格斯有这样一段话:“封建的中世纪的终结和现代资本主义纪元的开端,是以一位大人物为标志的,这位人物就是意大利人但丁,他是中世纪的最后一位诗人,同时又是新时代的最初一位诗人。”所以,但丁被公认为意大利文艺复兴在文学上的启蒙者和领军人物,与俄罗斯的普希金相类似,他是现代意大利语的奠基者,一位世界级的文学巨匠。

离开但丁故居,来到但丁广场,宏伟高耸的圣十字大教堂门口左侧,屹立着但丁塑像,精致的基座上镌刻着他的名字,四只大理石狮子,环绕周围护卫着他。但丁一袭宽大长袍,眉峰紧锁,目光忧郁而深邃,凝视着这秋雨后的漠漠阴寒正在散去。望着他清瘦的面容,我忽然想起了他的一句很感人的名言:“世界上有一种最美丽的声音,那便是母亲的呼唤。”(未完待续)

浏览 1,917

新浪

新浪 淘宝

淘宝