香港流行黑胶唱片的价值与版本鉴别(25)许冠杰《半斤八两》兼谈香港流行乐坛对国内流行 …

原作者: 马凤钖

简介:1976年,嘉禾电影联合许氏影业摄制《半斤八两》,许冠文自编自导自演,与许冠杰、许冠英兄弟及赵雅芝等联袂主演。同年12月,宝丽多唱片公司出版发行许冠杰《半斤八两》音乐专辑。据载当年不论是这部同名的许氏电影还 ...

1976年,嘉禾电影联合许氏影业摄制《半斤八两》,许冠文自编自导自演,与许冠杰、许冠英兄弟及赵雅芝等联袂主演。同年12月,宝丽多唱片公司出版发行许冠杰《半斤八两》音乐专辑。据载当年不论是这部同名的许氏电影还是唱片,都刷新了记录,唱片据称热卖50万张,与《鬼马双星》一样被唱片门市称作是“半斤八两,卖到要抢”,成为当年销量冠军,并且获得1977 年香港第一届金唱片“百周年纪念大奖”,1978 年香港第二届金唱片白金唱片,有人甚至认为“这张专辑的出现标志着香港粤语流行歌的市场正式形成”。本来这只是一出喜剧电影,电影里的歌曲却被唱到街知巷闻,时至45年后的今日,人们仍不断传唱,反而只记得了歌曲,几乎忘却了这出电影。我们不禁要问,何故?

一、“他唱出了我的心声”。《半斤八两》全碟12首歌,有写打工心态-《半斤八两》,赌徒心理-《打雀英雄传》《有酒今朝醉》,寄居愁绪-《浪子心声》,生活锁碎-《鬼马大家乐 香港交通歌/医生颂 点解要摆酒/拍拖安全歌》,青春情怀-《知音梦里寻》《断肠梦》《梨涡浅笑》《夜半轻私语》《追求三部曲》,人生感悟-《大家跟住唱》《流水恨》。有人说,许冠杰在这阶段的音乐,有反映市井市民生活的,有描述世间感情的,有思考人生的,代表了上世纪70年代末,香港社会在高速发展中年轻人对时代的思考。我们永远不要忘记,香港当时作为英国的殖民地,生活在殖民地的臣民最内心深处始终有种寄居感,更不用说大部分香港人从内地背景离乡漂泊异乡了。但凡有人反映一下他们的感受,他们都非常接受。没有共鸣的声音,很难引起注意。全碟12首歌虽多,但没有一首显得多余,硬生生把专辑做成了精选,听着听着不觉全碟已唱完。

二、“阿许这个人挺厉害且是我的偶像”。在电影里,许冠杰担当主角,在唱片内,全碟12首歌,许冠杰作曲占其8首,并参与了全部12首歌的作词。在1976年的香港,甚至在中国内地,还真难找出第二个既能演、又能作曲作词的人。这还不算,许冠杰天生一副年轻帅气样,加上还是香港大学的高材生,又能自弹自唱,自然是香港第一代实力派兼偶像派歌手,其唱片自然像有了天然的号召力。对于印有大头照和偶像大海报的黑胶唱片来说,在经济条件允许下,自然成为年青人趋之若鹜的心头之物。

三、“不跟着买就可能被朋友笑作落后”。显然,上述事实,已证明许冠杰在香港的明星地位,在当时娱乐事业仍不是很发达的香港,其歌曲能被唱到街知巷闻能有几人?能者自然成为全城热议的人,不能哼唱几句,或未拥有其唱片的市民,特别是年青人,自然缺少了与别人聊天的话题,成了“孤家寡人”,被笑作落后了。许冠杰第一张粤语唱片《鬼马双星》据载销量15万张,第二张粤语唱片《天才与白痴》据载销量20万张,第三张粤语唱片《半斤八两》自然有理由让市场相信其好且热销,结果据载销量50万张。当中有多少是跟风购买,不得而知。但许冠杰这张唱片的实力是摆在那里的,任何人都不容无视。

四、“《半斤八两》不但好听易唱,音效还很好”。笔者相信,《半斤八两》全碟12首歌,能唱能和大有人在。君不见,当下“抖音”仍有不少主播操着不同口音翻唱里面的歌。几十年后仍有人愿意唱的歌,才是好听易唱的歌。同理,在音响发烧友里,仍时常播放这张专辑特别是黑胶唱片的大有人在。音响发烧友是一个追求声音极致的群体,要求极高,如果不是音效好,如果歌韵不是动听顺耳,如果歌词表达的思想不是直达灵魂,他们可能都会很长时间将其放在一边。

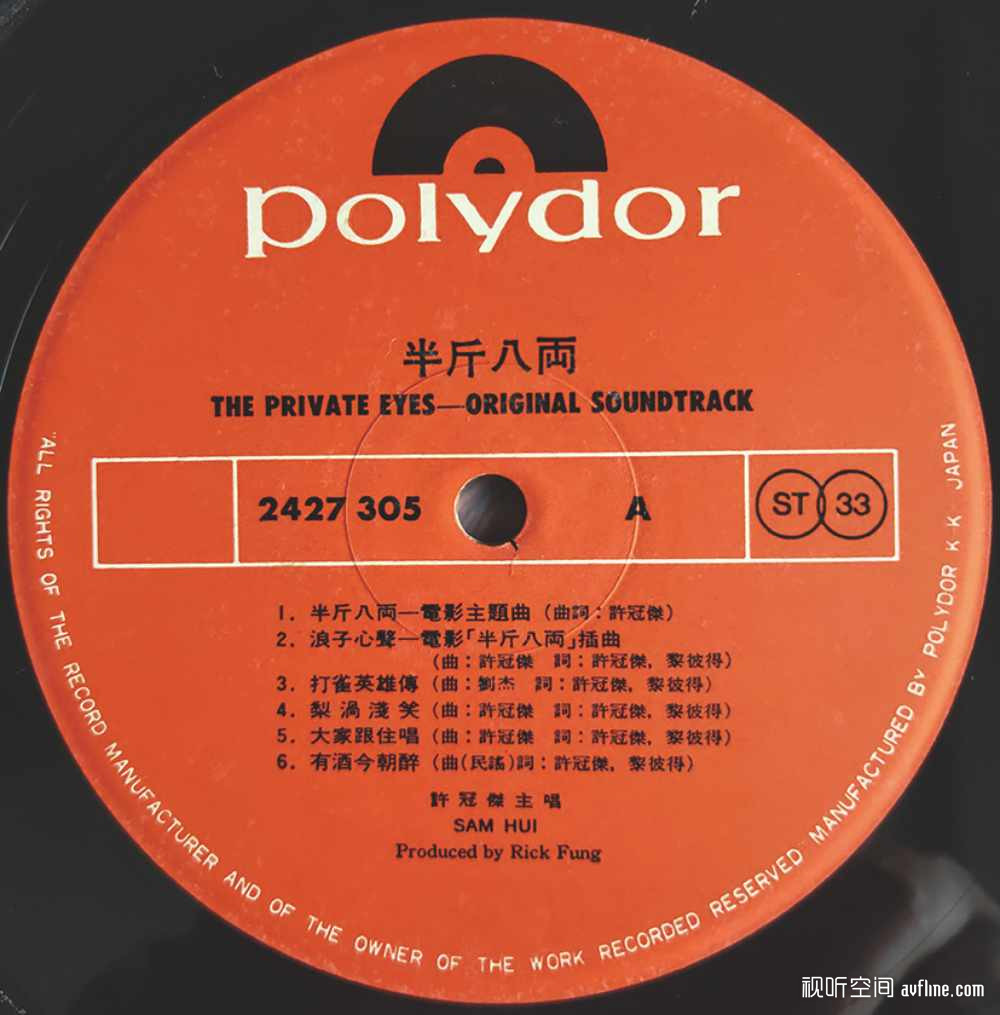

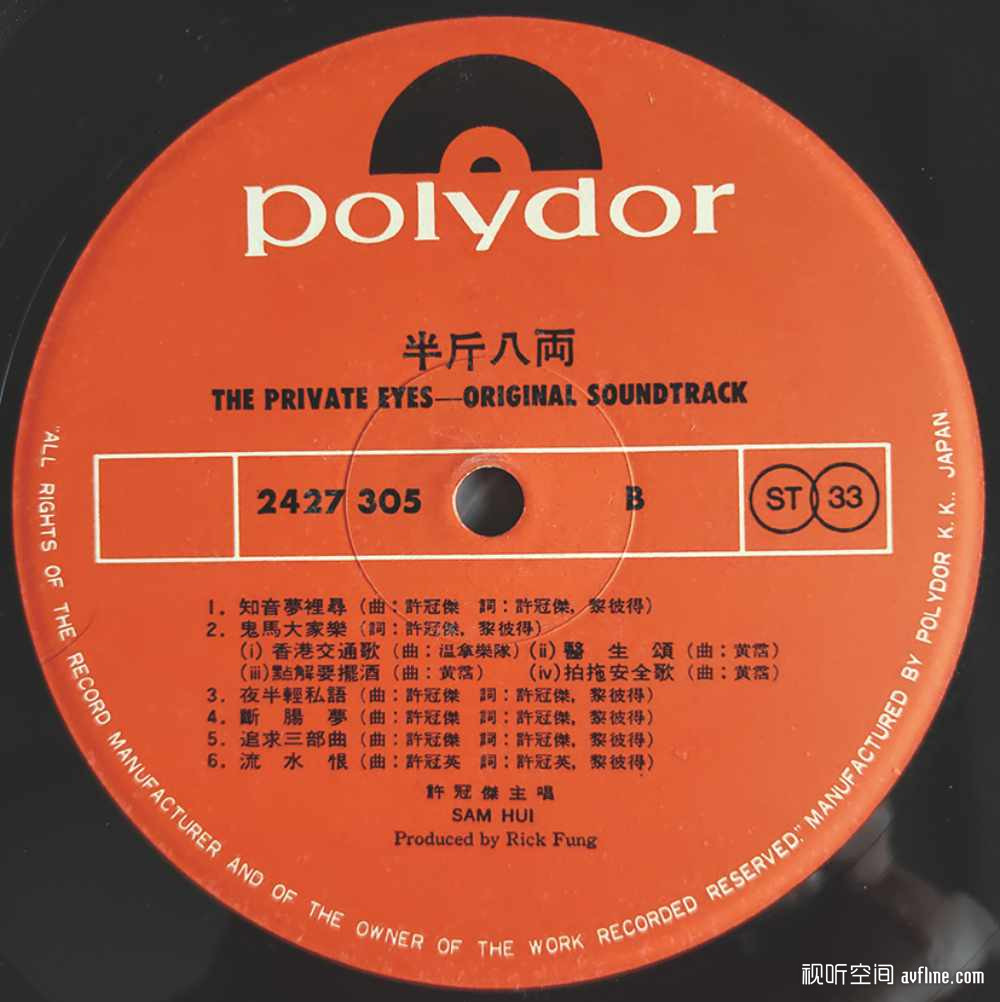

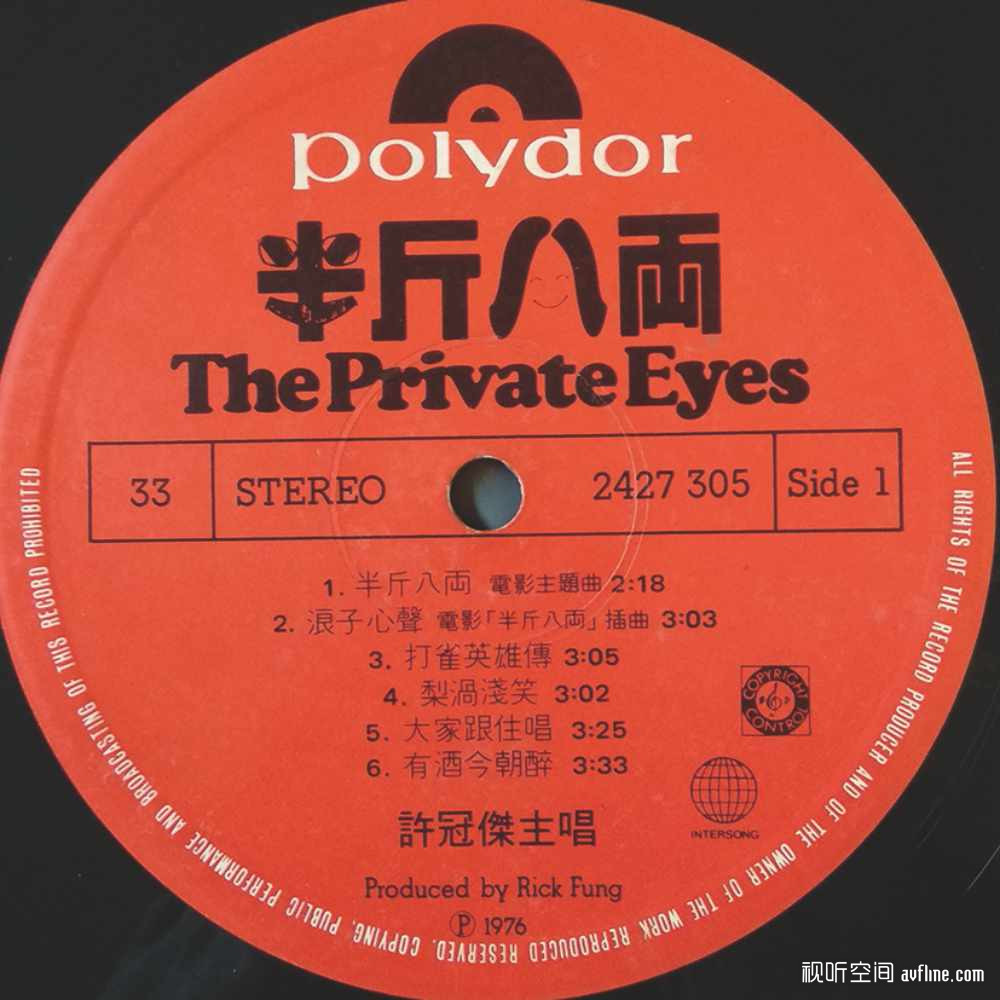

当然,50万张唱片的销量不可能同一时间制作,一定有先有后,有批有次,笔者的任务,就是分辨出不同的批与次,寻得最靓声的那批那次。其时的香港,许冠杰当之无愧是香港的偶像,是唱片公司的“摇钱树”,为降低成本,迅速投放市场,在香港本土生产一批《半斤八两》黑胶唱片,完全在情理之中;其时的世界,日本是唱片业的先进代表之一,为能用高音效、高质量吸引更多购买者,形成良好口碑,到相对近、质量相对好的日本压制一批黑胶唱片,自然不在话下,于是《半斤八两》黑胶唱片就有了日本版;及至后来,《半斤八两》唱片在东南亚市场销路不错,市场需求大,于是《半斤八两》有了东南亚压制版本。网上有人统计过,《半斤八两》黑胶唱片有十多个版本,或许这里面已经包含了不同的版次。无论如何,版本如此之多,足以证明这张唱片销量之大。笔者目前也发现了几个版本,但只贴出了日本版及香港版。我们不必争论究竟香港版是头版,还是日本版是头版,作为音响发烧友,应该以耳朵分辨和收货。在不同的香港版本或版次中,即无论圈心是平是凸,香港版相对于日本版而言,声音在不同系统或在同系统不同调校下的最大不同,就是声音均偏蒙,有发烧友甚至戏称为“蒙古音”。一张唱片也好,一套音响系统也好,最重要一条,声音首先要清晰,然后才是厚润,再谈风格,如模拟、数码等。显然,日本版做到了,至于厚润度,就视不同系统的调校水平了。至于东南亚版本,市场较为少见,价格因数量少而定价高,但由于是更后期制作,相同的母带,除非重新制作母盘,否则声音难如前。

不可否认,利益驱动是香港流行乐坛曾经繁荣的主要动力。倘若真是如此,那么从歌手的唱片开始热销时开始,流行音乐市场正式形成的论断便有了意义。《鬼马双星》《天才与白痴》《半斤八两》三张最早期的香港粤语唱片,一张比一张的发行量大,与现在一张唱片区区一千几百张相比,简直天渊之别。这三张唱片热销之时,正是香港经济腾飞之时,此后,香港乐坛伴随香港经济繁荣也进入了繁荣时期,后又伴随香港经济被国内迎头赶上而逐渐式微。相比国内,改革开放后经济逐渐发展,至20世纪90年代,逐渐形成了以崔建《一无所有》、黑豹乐队《无地自容》、臧天朔《朋友》等为代表的北方粗犷摇滚派,以杨钰莹《轻轻的告诉你》、毛宁《涛声依旧》、林依轮《爱情鸟》、李春波《小芳》等为代表的南方婉约柔情派,国内流行音乐市场也曾一度繁荣,可惜后来并未循经济发展而发展的规律而走下坡路。究竟,国内流行音乐可以从香港流行乐坛的得失中得到什么样的启示呢?幸好,黄霑的博士论文《粤语流行曲的发展与兴衰:香港流行音乐研究(1949-1997)》为我们提供了大量的史实式纪录,加上笔者浅薄的见识,至少可以概括出以下几点启示:

一、平台的重要性,有舞台才有“表演”的机会

一是视听平台。1957年,香港首家有线电视台“丽的映声”(简称RTV)启播;1967年,香港首家免费无线电视“香港无线电视台”(简称TVB)正式开业。根据香港政府1975年报,1974年全港已有电视机78万部,电视观众达260万人;到1979年,《网中人》和《上海滩》的观众已达300万人。这两家香港主要的电视台曾创造了连续剧的辉煌,产出过大量经典的剧集。笔者前文曾进行了详细论述,“凡剧必歌”“凡影必歌”的传统,使高质量的粤语主题曲和插曲随着电视剧及电影的热播,走入了千家万户。早期的香港电视主要辐射广东粤语区域,粤港文化又随着改革开放及广东的华侨,通过视听平台延伸到东南亚甚至全球华人世界。巨大的视听平台的普及是香港流行乐坛形成的社会基础,因此,要形成流行文化,全媒体的宣传仍然是必不可少的。但目前视听网络传媒远比当时的香港发达,国内却没有形成像香港的流行乐坛,反而革命年代那些靠露天放映的电影老歌却一直传唱至今,可见电视及网络视听传媒平台只是流行乐坛形成的基础,并不是缺一不可。

二是名曲金榜。据黄霑所述,美国流行曲权威杂志《告示板》(Billboard)一向有销售流行榜之设,分门别类,将唱片的销售情形,每周编制数据刊登。香港大众传媒人看见粤语流行曲掀起热潮,于是各自推出名称不同的流行曲榜,如“中文歌曲龙虎榜”,“十大金曲”,“劲歌金曲”,“叱咤乐坛流行榜”等。这些曲榜的制成,不无争议,因为各不同传媒,都有本身的一套计算方法,总之各有各的方法。然而正因为这样,各榜出现的歌曲,往往有时不尽相同,于是就触发了不少议论。不过,正因其有争议,城市便有了话题;而竞争越来越烈,乐坛变得闹哄哄,呈现了前所未见的热烈气氛,也剌激了乐迷的消费意欲。唱片市场,在各传媒流行榜出现的同时,销路稳步上扬。到1977年,“国际唱片协会”(IFPI)不甘后人,开始和香港无线电视台合办“金唱片颁奖典礼”,成为每年乐坛盛事。因为颁奖典礼聚集了名人与明星,衣香鬓影,争妍斗丽,魅力洋溢变成城中触目大事,各传媒见猎心喜。“港台”马上在1979年,举办“十大中文金曲”颁奖,以大型演唱会形式出现,乐坛热闹得未曾有。笔者认为,名曲金榜颁奖会主要是通过电视平台进行宣传的,等于流行曲排名榜,有了排名,就有了竞争的动力。但时至今日,香港的流行音乐排行榜已到偃旗息鼓的地步,甚至有人质疑其存在的必要。国内也有不少类似的排行榜,影响力显然不能与香港流行音乐鼎盛时相提并论,这可能跟排行榜的公信力有关。

二、机制的重要性,有机制才有“出道”的机会

一是新秀歌唱比赛。黄霑称,唱片销量急升,自然需要大量歌作和新人加入行业,各式各样的比赛开始在香港出现,既有“流行歌曲创作比赛”,也有“业余歌唱大赛”,复有“新秀歌唱大赛”,更有“亚洲歌唱比赛”。到后来,连香港政府也加入推广行列,举办“十八区歌唱比赛”。这些歌唱比赛,成为新人入行的大好机会,张国荣、张学友、蔡枫华、吕方、张明敏、张伟文等,全是藉着歌唱比赛而进入香港流行音乐界,而后来对推广港式歌曲,都极见力量。笔者认为,歌唱比赛就像一场面试,为唱片公司物色歌手、为普通民众进入歌唱行业提供了一个机会。而目前国内,自央视“我是歌手”等节目红火以来,各省电视台相继出现了类似选秀式电视节目,也造就了一批新秀歌手,但始终不温不火,其背后原因显然不能单纯归咎于歌手的歌唱实力问题。

二是作曲家与作词家协会与词曲创作赛、填词讲座。香港作曲家及作词家协会(CASH)成立于1977年,为代表音乐作曲人、作词人、版权持有人,执行给音乐使用者发牌、收取播放音乐费用等工作,据载现共有超过130万位包括香港及来自60多个海外联会的作曲家及作词家委托了该协会管理其音乐作品的版权,而协会所代收的版税,在扣除约 20%行政费后,将会全数分派给音乐作品的版权持有人。笔者认为,作曲家与作词家协会保障了词曲作者的合法收益,利益的驱动又促使更多人投入词曲创作行列,创作出更多优秀作品。黄霑后期一首词的价格高达10000港元左右,甚至由此招致垢病,而郑国江为张国荣半价填词也约需5000港元,可见填词在当时的香港可算有比较可观的收入。他们还举办过、应邀出席过各类填词演讲、培训班等。黄志华在《粤语流行曲四十年》统计,香港“大大小小的填词比赛,每年都有七、八十个不等”。陈守仁、容世诚所著《五、六十年代香港的粤语流行曲》结语说:“今天香港不少业余乐队及中学生已能写出水平不俗的粤语歌词,可见用粤语填词的水平及技巧已十分普及”。综观国内,有关作曲作词的新闻报道却凤毛麟角,其中一个可能就是,既然无利可图,或付出远少于所得,久而久之自然无人愿做。

三、市场的有效性,有利可图才有“生存”的可能

一是成立IFPI。1967年,“国际唱片业协会香港分会”成立,如今网罗了全港唱片公司成为其会员。二是打击盗版。香港也曾盗版横行,盗版甚至比正版更懂市场,但自从香港有组织有计划地打击盗版后,香港流行音乐市场开始腾飞。黄霑称,IFPI从1978以来,协助香港政府有关部门打击非法翻版唱片工作贡献极大;香港音乐工业有香港作曲家及作词家协会(CASH)和国际唱片业协会香港分会(IFPI)两大协会努力,社会的版权法得以严格执行,这是对香港流行音乐发展极为有利的事。河南理工大学副教授张燚2017年7月发表的《香港流行歌曲对内地的影响与启示》也称,香港音像版权授权协会(PPSEAL)1984年成立,隶属于国际唱片业协会,主要代理音像产品及卡拉OK的版权。协会的良好运行,使得版权所有者不用操心自身权益遭到侵犯,也让版权使用者免于侵权之过或者四处谈判之苦。据笔者观察,国内的版权意识也逐渐强化起来,如《中华人民共和国著作权法》不断修改完善,中国音乐著作权协会、中国音像著作权集体管理协会等相继成立运作;国内几家龙头老大音乐网站,逐渐摆脱了免费模式,开始收费;《音乐作品表演著作权许可使用费标准》和中国音乐著作权协会制定收费标准,夜总会、歌舞厅(含卡拉OK歌厅)、迪斯科舞厅按章收费;国家版权局成立反盗版举报中心,受理社会公众的举报,奖励举报及查处重大侵权盗版行为,国内的盗版现象比过去大幅减少。使2019年中国音乐著作权协会许可收入达到4.04亿元,同比增长27.88%;中国音像著作权集体管理协会的总收入达到近2.91亿元,同比增长27%;2019年中国数字音乐产业规模达到664亿元,同比增长8.4%(数据来源中国传媒大学音乐产业发展研究中心项目组2020年12月发布的《2020中国音乐产业发展总报告》)。如果以香港流行音乐市场开始腾飞的前提条件之一作比对的话,那么,上述举措的有效实施,是否意味着,国内的流行音乐市场正在起步呢?

四、人才的重要性,有高素质的人才才有创作出高质素歌曲的可能

香港的流行音乐,大致经历了从国语-粤语-香港本土文化(甚至是去中国化),过程也大致从萌芽-发展-兴起-兴盛-式微。时下,甚至有人形容香港流行歌曲的词与曲组合是“封建婚姻”(生搬硬套)“味同嚼蜡”(无病呻吟)。究其原因:一是不尊重市场与听众,唱功不够调音来凑。数码音乐的便捷可以使音乐文件通过调音软件,把音高不准的走音歌声调校正确高度。黄霑就曾批评,调音软件使不少新秀歌星变得倚赖机器,不下苦功,不作音准训练和耳朵训练。二是重形象轻音乐质量。现在眼球经济大行其道,视听技术的发达,令“音乐视像”流行。黄霑说,“音乐视像”本来是宣传流行歌曲的工具,歌星把歌曲拍成影像,送电视台播映,来宣传歌曲。后来倒果为因,反客为主,“音乐视像”变成节目。这些音乐视像的流行,助长了流行音乐由听觉媒体发展成为视觉媒体。到了90年代后期,歌曲包装改变,声音不再重要,歌星形象,音乐视像吸引,才是制作人着力点。视觉重要性,驾凌一切。音乐变成用眼睛来看的文化产品。三是低劣的词曲吸引不了当下听众。黄霑认为,“香港流行曲作曲人,资历稍深的一辈,全是喝中国时代曲老歌的奶水长大的”,但太多机器辅助,又重点由听转视,香港流行歌曲再没有美丽的旋律,优美和谐的和声和舒服的配器,只有枪耳的花招,既不耐听又难记忆,完全失去了70至80年代香港流行歌的特点。而因为竞争剧烈,歌曲的寿命也相继缩短。以前,一首大家欢迎的歌,会流行三至六个月。到90年代中叶之后,一首歌三四个星期仍然播放已算是大热了。水平下降,歌寿不长,香港流行音乐败象已经完全出现,欲救无从。黄霑所言,真是一语中的。为何上世纪七八年代的词曲作者能创作出广为流传的优秀作品呢?笔者认为,那一代人,经历了生离死别,经历了艰苦岁月,他们阅历丰富,感受千钧,加上传统教育造就的文笔基础,书面表达能力自然得心应手、锦上添花。肚里没有一点东西,那是不可能写出有感染力的作品的。群众的眼睛是雪亮的,不然,黄霑就不说“不信人间尽耳聋”了。纵观国内,词曲作者没有实力吗?显然不是,君不见在抖音、在各大短视频平台,约隔三个月,就会有一首流行一时的网红歌曲诞生,还被大量使用。这足以证明国内词曲创作不乏人才,也足以证明国内市场需要流行音乐。

综上所述,国内流行音乐市场似乎具备了香港流行乐坛辉煌所需的前提条件,但为什么目前仍然不温不火呢?或许是时间问题,或许欠缺了一个契机,又或许欠缺了一个统筹联动机制。事物的发展兴盛定有原因,其衰落也必定有其因果。或许,我们可以从香港流行音乐的兴衰中,得到某些启示,共同努力、拭目以待国内早日培育出像《半斤八两》那样高质量兼高收益的流行曲唱片。

浏览 1,854

新浪

新浪 淘宝

淘宝