殿堂级神话的传说 浅析第一代BBC LS3/5A音箱靓声的神奇因素(下)

原作者: 大树

简介:上篇文章(请见5月杂志)基本上介绍了BBC LS3/5A音箱第一代产品的时代背景与构成,接下来我们大致聊聊它的重要“内藏”分频器的技术特性。BBC LS3/5A音箱起始研发时,定位是款二级近场监听语言类小音箱,也就是被基 ...

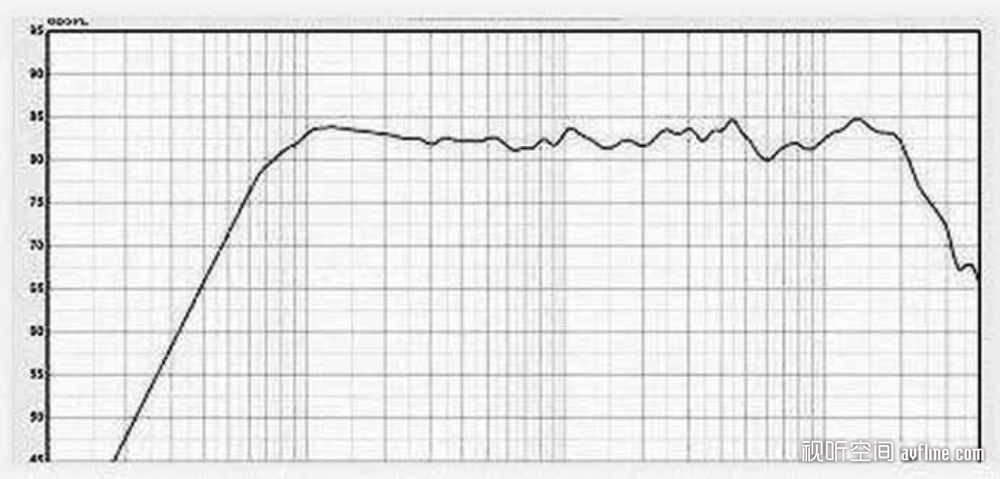

上篇文章(请见5月杂志)基本上介绍了BBC LS3/5A音箱第一代产品的时代背景与构成,接下来我们大致聊聊它的重要“内藏”分频器的技术特性。BBC LS3/5A音箱起始研发时,定位是款二级近场监听语言类小音箱,也就是被基本上定义为注重音频中、高频段的重播监听表现。我们从它的频谱曲线(见图1)展示中可以看出, 该款音箱表现的频谱曲线在电声理论上是较为理想的,在英式传统电声学校声基础上,其分频器采用了补偿、修整的方法,努力使音箱的频谱曲线表现“平直”,如此音箱在重播聆听时就显得更为顺耳动听些。但这款鞋盒般大小的监听音箱,受物理技术的限制,在复杂大动态的声音重播时非常容易失真,而BBC LS3/5A音箱的密闭型小容积量设计,以及喇叭单元音圈与磁体间的小间隙、短冲程构造, 使其更易引起音响重播时最忌讳的线性失真。音箱重播时产生线性失真的最直接的后果是:成重播时音色冷、硬、尖,音质拖泥带水浑浊不清,给人以讨厌的烦躁不安,不耐听之感。当年BBC电声部为了解决这一问题,便在阻抗15Ω BBC LS3/5A音箱的分频器上采用了似胆机输出变压器般的三只E型复合金属芯滤波电感设置。我们从电子物理学理论中可以了解到:不同材质的电感金属芯在通过初、次级线圈的交互感应后,能有效地减弱、阻止喇叭单元重播时的线性失真现象产生(这也是胆机重播时音色为什么温暖好听的原因之一)。但E型金属芯滤波电感和补偿校声手法的采用,缺陷是音箱工作效率低,因此造成音箱的灵敏度低,以及“难推”的现象,所以现代音响产品中一般都不选用这种为了好声而牺牲工作效率的做法。

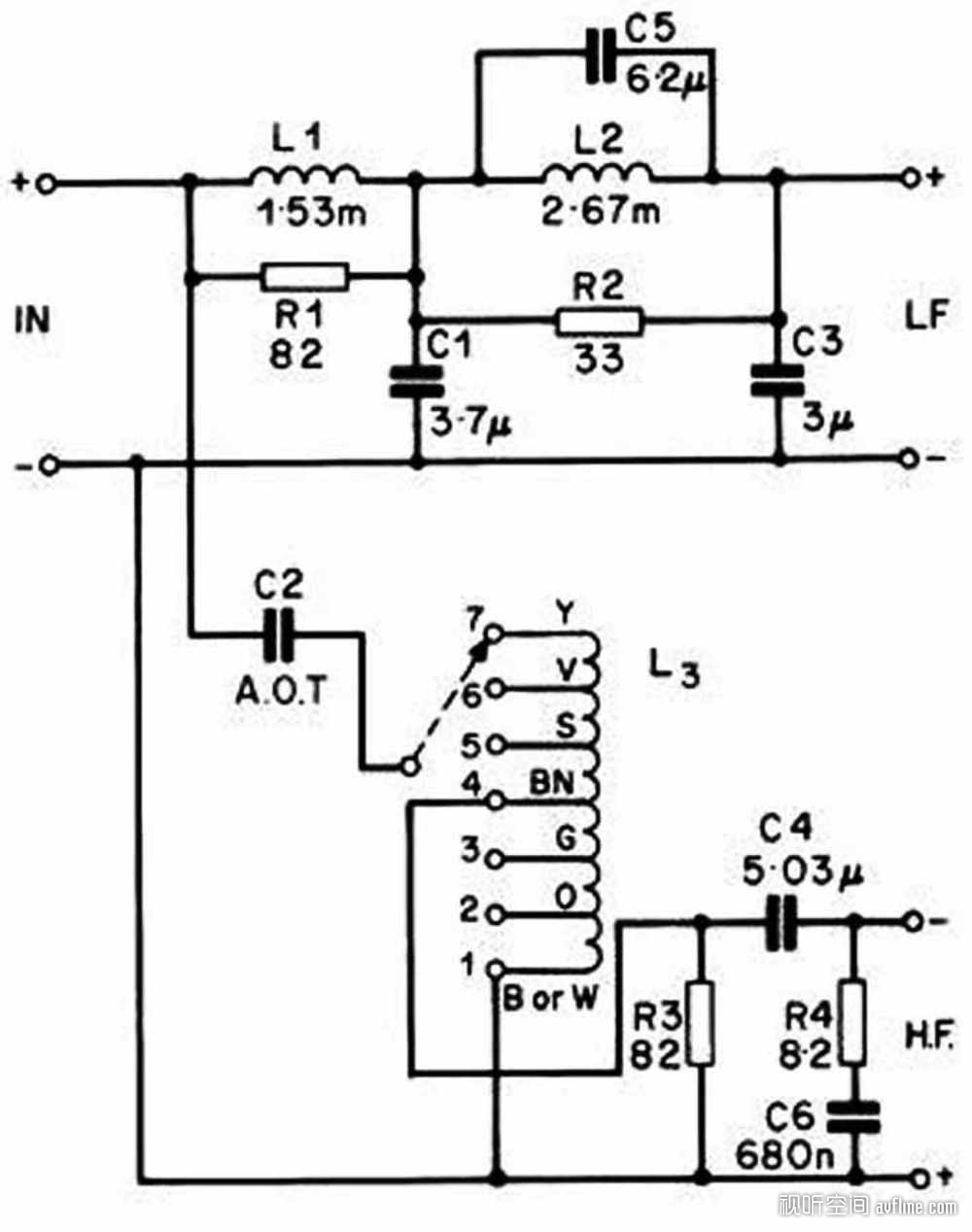

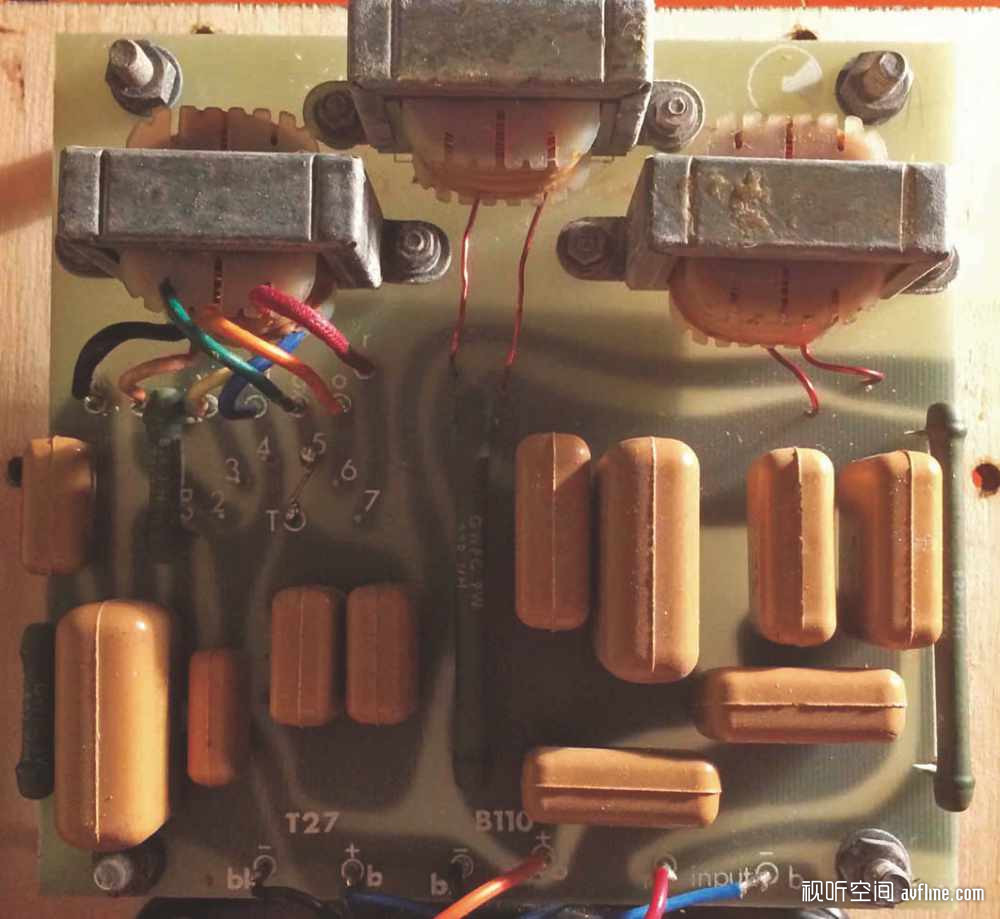

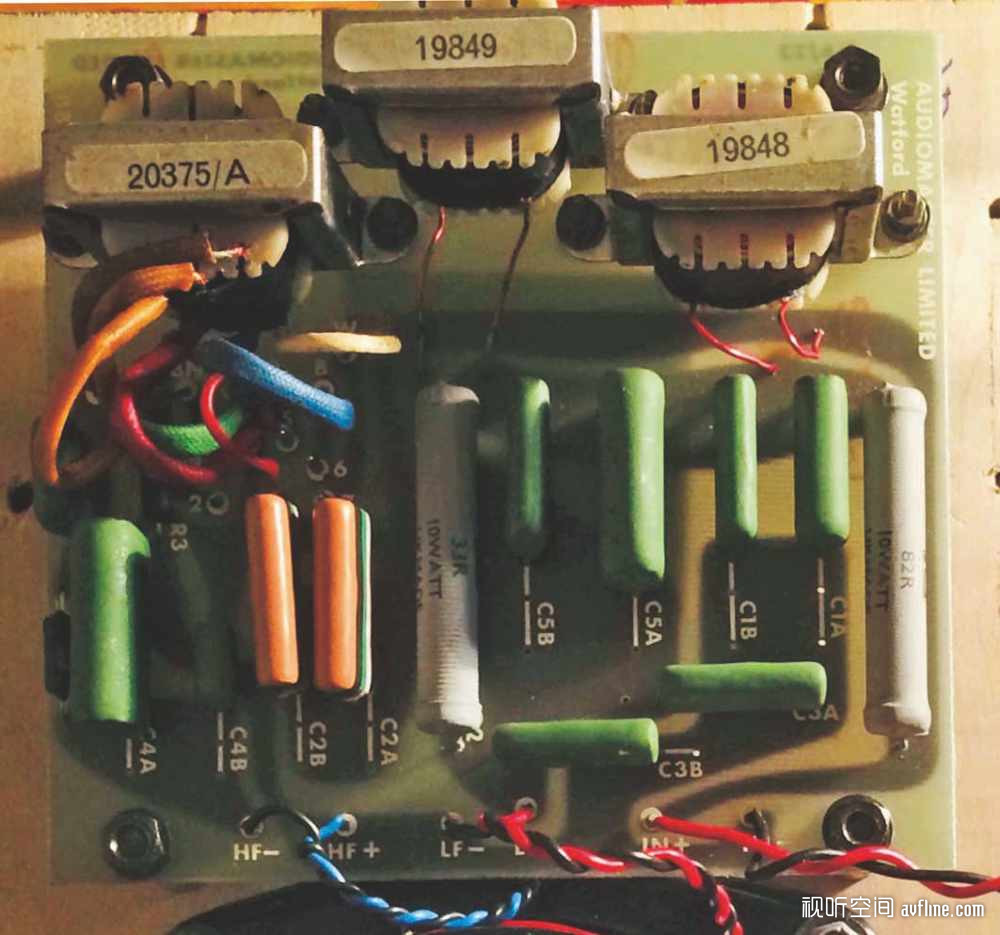

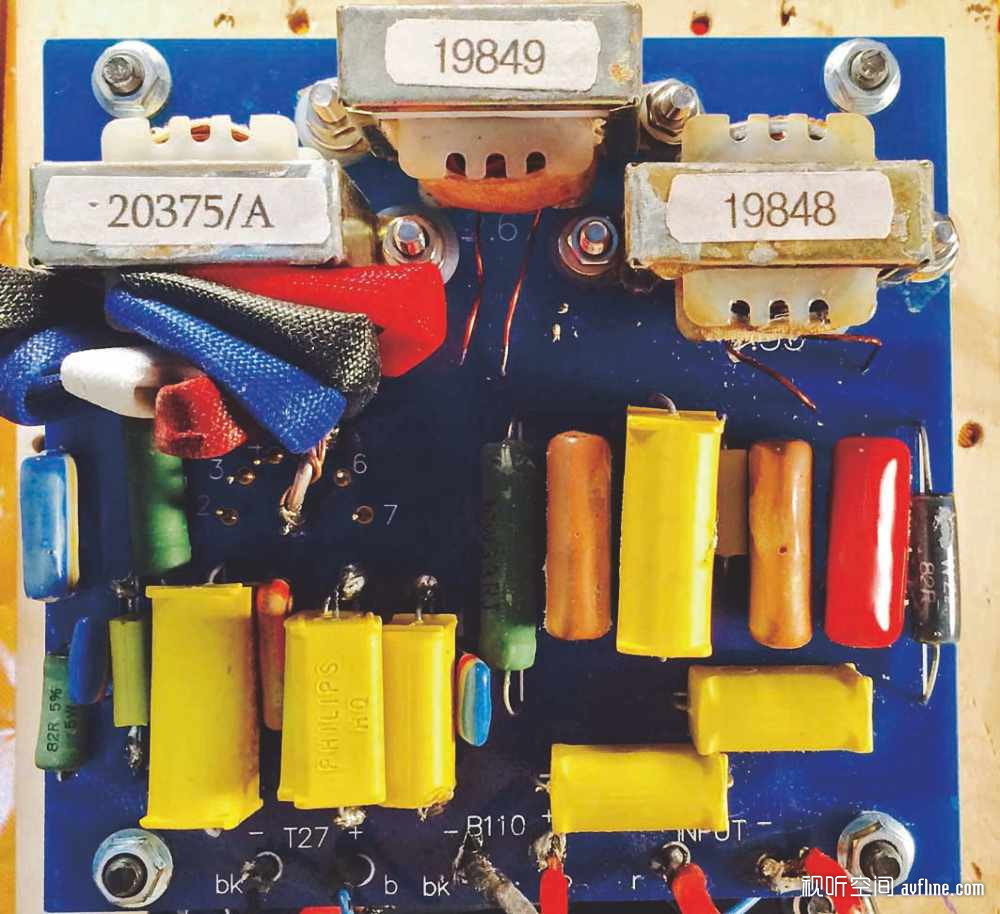

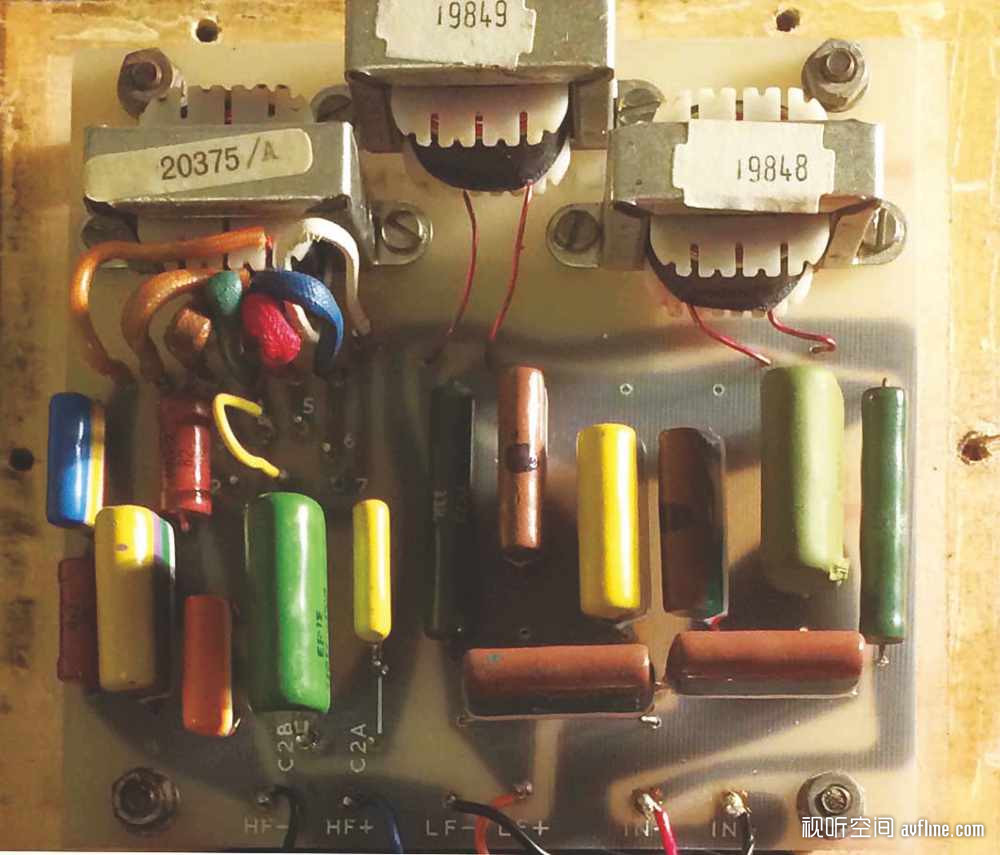

被BBC首批第一代审定核准的三款LS3/5A音箱,虽然表面上都严格遵守了BBC电声部制定的技术规范,但各自都有着自己的藏私和绝活。在第一代三款品牌的BBC LS3/5A音箱中, CHARTWELL做的最为“老实”和严谨规范(图2)。Audiomaster是打酱油的“局外人”,生产制造的产品费了番商业心思,做了许多外行的笨力气活(图3)。而老大ROGERS在第一任老板、一代音响奇才Jim Rogers领导下游刃有余地干着“私藏绝活”。懂行而心细的烧友从(图5)分频器实物照片中不难看出, ROGERS“大金牌”分频器相对比起其余两款同类兄弟的分频器而言, 有些很特别和不一样。首先ROGERS“大金牌”分频器中多出、并叠加了许多颗电容作补偿校声用,如分频器中标号(图4)C4容值为5.03μF的电容,就由三颗不同值、不同样色的电容叠加组成。高频信号进入电感L3通道上还特别设置了一支纯银棒制成的U型拱门状跳线。最为抢眼且特别的是:ROGERS“大金牌”分频器中的高频信号滤波电感20375/A中绕制线圈所有引出线均套上了一层色彩鲜艳的尼龙防震网套管。笔者开始见了也疑惑不解,查找翻阅了相关资料与图片,未见有任何解释,而它的中、低频电感的引线上却未见这种套管配置。

再参照CHARTWELL、Audiomaster分频器的相同地方和部位均未见(乃至今后所有各品牌的BBC LS3/5A音箱中)该奇特、夸张的现象。好奇心驱使我对20375/A电感上的尼龙套管动了手脚,在掀开彩色尼龙套管后本人惊讶地看直了眼……彩色尼龙套管内──线圈中引出的铜质漆包线不是圆形的,而是“扁”的、矩形的、并且还是两支矩形漆包线合并绕制(并列在一起绕制的),在如此小小的高频滤波电感内,双线并列绕有多支矩形漆包线,这工本、工艺实在令人叹服!!!电子物理学中解释:矩形金属传导线材要比传统的圆形金属传导线材集肤效应小,也就是说能传输更多、更大量的高频信号。因此现今许多高端昂贵的线材厂商在广告中就一再着重地强调自家的产品为“方芯铜”构造。也就是说:这个电子物理理论和密秘技术手段。Rogers厂在四十多年前就掌握了!并做了实际的应用。在此不禁要由衷地赞一声:真不愧为老牌的世界顶尖音响厂家、英国声的奠基者矣!

如此也说明了为什么ROGERS(乐爵士)麻布面罩版“大金牌”BBC LS3/5A音箱更为美声、好听的重要原因之一。

文章至此,应该是基本揭开了第一代BBC LS3/5A音箱靓声神话的神密面纱。但重要的是我们更应重视第一代BBC LS3/5A音箱中所透出的那种浓郁的人文艺术精神情怀及品味存在,这也是当前、现在音响界最缺乏的东西。我们从乐爵士“大金牌”音箱复杂的分频器中可以看出,其构造绝对不是机械化流水线大生产的产物,而是人为手工和个性化制作的定制产品,繁复多层次叠加的电容、可调节的器件等,所有这一切表明设计师并不是纯粹通过仪器和技术手段,而是用自己的耳朵,倾注了个人在人文、艺术品味方面的功力、修养、心血和精神后,进行校声完成的艺术作品,它绝对不是工业化流水线大生产、大量制造的家用电器产品可比拟的。

但任何事仿佛都是物极必反,在制作了500对ROGERS“大金牌”的后期段,在Jim Rogers离开Rogers厂后, 我们从“大金牌” 的分频器中可以看到(图6),ROGERSBBC LS3/5A麻布网罩版“大金牌”音箱也走向了缩水的末路甚至绝路,个人的艺术品味及人文精神淡泊了, “大金牌”音箱明显流于量化、产品化。由此我们也可理解BBC LS3/5A音箱,所谓的“小金牌、黑牌、臼牌……”15Ω、11Ω等往后一直在缩水、减工减料的路上,直至走向停产的结局。

笔者在此根据多年聆听使用BBC LS3/5A音箱的实际经验及其本身的技术设置和要求,再说些题外话:BBC LS3/5A音箱因设计、研发年代和自身的额定功率设置,配置使用输出功率为4、50W的6L6、EL34高电压、低电流电子管功放为最佳。那种以为用2A3、300B能推出它好声的烧友,是因为耳朵还是品味的原因才步入了这一误区的呢?我们就此不论。试想BBC LS3/5A音箱本就缺少低频的量感以及这个频段所营造的氛围和诸多细节,如果用缺少力量感的功放推之,只能是听见病态的哼哼声罢了。而希望用大功率、大功放推BBC LS3/5A音箱来出好声的烧友,可以说基本上是位电声技术知识盲,前面介绍过BBC LS3/5A喇叭单元的“小间隙、短冲程”设计,在你的大功率拖动下, 就象民用小车里装了一台坦克发动机,车辆的下场肯定是“散架”罢了,随之而来造成BBC LS3/5A音箱重播时音质严重失真走样不说,可想而知其使用寿限也肯定不会很久!

以上这些题外话是许多烧友感觉BBC LS3/5A音箱难推、难伺候的原因所在。其实我们只要有个正确的听音观和鉴别力、欣赏度,这款鞋盒状的二级监听小音箱是不难搞定的。

浏览 1,106

新浪

新浪 淘宝

淘宝