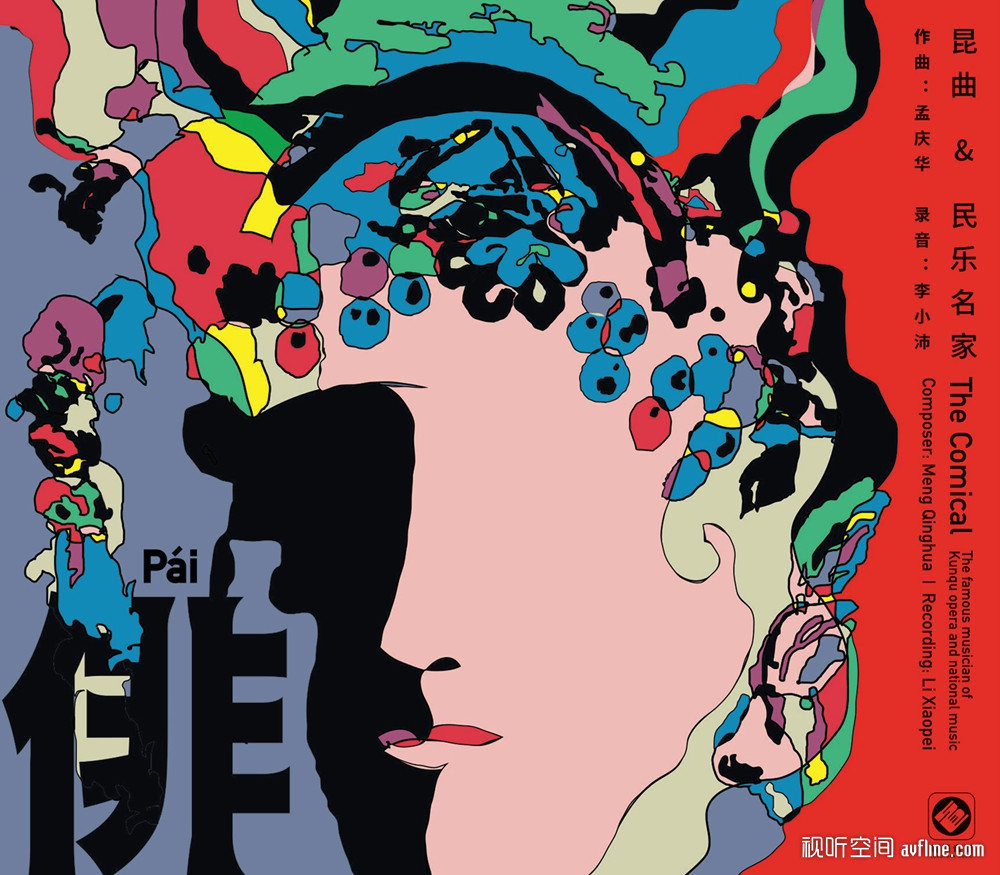

怎样一个好听的《俳》

原作者: 李小沛

简介:录了一张昆曲主题的音乐发烧碟,《俳》,孟庆华老师的作品。 先说说这张唱片的名字,一开始对这个“俳”字真的是不解,太偏了,想着恐怕也没几个人能懂。后来了解得多了反而越来越觉得不错,它很符合当下的文字潮流 ...

录了一张昆曲主题的音乐发烧碟,《俳》,孟庆华老师的作品。

先说说这张唱片的名字,一开始对这个“俳”字真的是不解,太偏了,想着恐怕也没几个人能懂。后来了解得多了反而越来越觉得不错,它很符合当下的文字潮流,有渊源有出处,不俗还又不那么矫情,不明白意思也不要紧,现在的人都会查百度或者问度娘,很好。

既然是发烧碟,那就得有个发烧碟的样子,发烧碟该是个什么样?其实还真没有个准说道。反正就是什么什么的样样都得好,作品写得好,演奏得好,录得好什么的就是了。我觉得发烧碟最主要的还是指的“录”,录得要特别好,好到还得有说头儿。当然这也是相对的哈,音乐不好录得再好也是白搭,发烧友照样不买账,发烧友都是很懂音乐的。

那咱就说说这张碟怎么就称得上发烧碟了。

先说这曲儿写得哈,还真不得不佩服孟老师,他可真是下功夫研究戏曲了,把老祖儿的那点儿东西都吃到骨子里去了,要不怎么就能那么顺顺溜溜的都能给变成取材于什么什么曲牌呢。这就说明人家把它都吃透了,用自己的音乐去表现了,用自己的语言去表达了。不抄不模全是心里的东西,还满满的昆曲味儿。这,才是传承,真的厉害。孟老师的配器有意思,我喜欢弄他写的东西,为啥,因为他是一个了解录音的作曲家,知道录音能为音乐的呈现做什么。其实懂录音对作曲家很有好处,能用相对比较简单的配器手法来得到更有效的结果,这就是把录音音响的因素也考虑到配器里去,这样就和写作音乐会作品有区别了。就拿声音空间纵深的营造来说吧,录音师可以给他做一个现实声音里很难有的空间效果,比如远远的打击乐的声音,或者广阔深远的和声背景什么的,或者在辽阔空间中飘来的笛声等等,可以做一个很大的空间效果,大到让你感觉有画面感,会产生想象,完全和舞台上的音乐感受不同,全然不是现实中能听到的音乐。孟老师会把这些在配器的时候考虑进去,甚至还会给音响的表现留出一些空间来。所以说他是了解录音的作曲家。当然我也知道,这样他自然就会对录音有更多要求,也更有期待,总希望我能给他更多惊喜,所以做他的东西挺有压力。

再说演奏,这张专辑演奏请的都是国内当今的名师大腕,技艺自然没得说,音乐更是不在话下了。就说三弦大家赵承伟老师吧,早年间我对录三弦没什么感觉,就是件民乐器呗,可有一回录三弦,那声音一出来真把我给惊着了,那音儿给你弹的,活灵灵跳着就出来了,自此再忘不了赵老师。还有现在炙手可热的打击乐好手王佳男老师,鼓打得好那咱没啥说的,那是他本行,板鼓、排鼓、铝板琴,都好,必须的。可手碟也打得出神入化的,这就有心了。时尚、好学,真音乐家也。赵家珍老师更不必说了,古琴界自有一派,年轻时就给她录音,录古琴的那些审美意识几乎都来自她的手指和她手下的琴。能侃爱笑还好抽口儿的性格真有点和古琴不太搭嘎,可一手好琴弹得真是让你五体投地,内有文化外有技法。可说呢,不在表面在内涵,大家自有大家的范儿,深了。还有邸扬,已然阮之大家,不想成此文时他人却已是不在,唉!年轻开朗的你,风趣活泼,机灵好动,怎么就……好气,泪崩!邸扬的阮咸,今已是大师风范,执着灵性,优逸从容,技艺超绝。痛失,痛心,甚念!好在本辑中的柳琴与中阮仍可见其玉指音容,闻其款款善音。

说说录音吧,发烧碟可不应该为了音响而音响,最重要的是要音乐好听!这才是发烧碟的真谛,音乐好听了,好听到让你去琢磨,怎么会这么好听?这时候才会注意到录音,才会注意到声音品质。音乐录音其实对音乐本身能做的并不多,归结起来也就是两样:平衡关系和声音品质。关系是啥?无非就是哪个乐器音量大一点儿哪个乐器音量小一点儿、哪个乐器靠前一点儿哪个乐器靠后一点儿、哪个乐器偏左一点儿哪个乐器偏右一点儿什么的。品质呢?就是这些乐器的声音应该是个什么样子的,是亮一些呢还是暗一些、是紧实的呢还是松弛的、是虚化的呢还是清晰的什么的。简单吧,看似简单其实可是真不简单,要把它真做到恰到好处便不是一件容易的事情了,录音师手上的那点功夫和审美就全都在这上了。

先说说这个“好听”吧。“好听”没有一个确定的标准,对于这个“好听”不同的人有不一样的理解,你觉得好听的他不一定觉得好听,俗话说情人眼里出西施嘛,就是这个理儿,说明好听是个很个人、很主观的东西。但是,对于录音师来讲也还是要有基本规矩可遵循的,虽说好听是个人的、主观的,但普遍的基本的艺术规律和审美规律还是有的,总归录音还是一项艺术活动嘛。比如“真实”,这就是我们要遵循的很重要的一个原则,人们熟悉和习惯自然真实的乐器声,失去自然真实的声音肯定是不被接受的,所以这是非常重要的一个方面。其次是“特点”,千篇一律的东西人们也不喜欢,因为没有惊喜,平淡无味,不能吸引他的兴趣。那么这就有点矛盾了,你不是要真实吗,真实的东西本来就是都差不多的啊,真实的就是没有那么多惊喜啊。所以,这就要说到我们的录音艺术了,这就是我们强调的录音的再创作。录音师能做的就是在真实的基础上突出特色,让它是真实的又是艺术的,既真实又有特点又有新鲜感,这叫“艺术的真实”,这样才能真正的好听。就像朱光潜老先生说的:“如果艺术的最高目的仅在妙肖人生和自然,我们既已有人生和自然了,又何取乎艺术呢?”就是这么个道理。比如同样一个声音,是近一点感觉好听呢还是远一点好呢?它们都是真实的,但怎么更好听,就得看录音师的处理了。什么时候近、什么时候远,在什么情况下近、在什么情况下远要视不同音乐、不同场景、不同乐器而定,这些,都是录音师的取舍和审美,都是录音艺术。

《俳》好听,好听就在既真实又有特点。首先说场景,用弦乐和打击乐营造了一个有宽度、有纵深的场面,让你听着融合、开阔、宏大、辉煌。这样的声场感觉你在自然中是找不到的,既新鲜又有画面感,所以听着过瘾,听着舒服,好听。举个例子,比如曲《恸》里面所有弦乐队与打击乐一起进入时的强大音响,在巨大情绪高潮表现的同时展现了宽广的空间,于是张力、冲击力都给你一种听觉上淋漓尽致的感受。

然后就是独奏乐器的声音,个个既自然真实又时尚个性。每个都还是你熟悉的那个乐器,可又感觉和你曾经听过的那个有点不一样,有点新的什么东西在里头,感觉更漂亮了,更美了。这就是我说的在真实基础上的特点更突出,也就是艺术的真实。打个比方,比如琵琶,声音比实际更厚实了一点,又更明亮了一点,强的地方更猛了,弱的地方又更柔和了。这样你就会觉得琵琶声音不一样了,特点突出了,好听的那些东西被强调了,不好的一些东西又被弱化了,也就更好听了。比如曲《殇》里的琵琶,为了让它更有力度,更有冲击力,我把它做得很靠前,听起来感觉离你很近,就在你眼前那样,我们混音里把这样的状态叫做“贴脸”,这也是我们平时很慎重的用法,因为这样特别容易把声音给弄难听了,有人会觉得这样的声音有压迫感。但这个琵琶的“贴脸”效果极佳,那种扑面而来的刺激感强化了音乐的表达效果。再如曲《憶》里的箜篌,箜篌有两面弦,和咱们熟悉的竖琴不一样,竖琴只有一面弦,左右手弹的都是这一排弦。箜篌是左手弹一面弦右手弹另一面弦。于是我把它两面弦的特点夸张的表现了一下,把左面弦的声音放在极左而右面弦的声音放在极右两个方向出来,这样听起来声音宽大而立体。这绝对不是真实中能听到的,这就好比你把头伸到了箜篌里面去听一样,可这样做的音响效果极为突出,感觉玄妙而动人。你说它不是真实的吗,可它就是那件真乐器啊,你说它是真实的吗,可现时中真的听不到这样的声音。这就是录音师的艺术,也是录音师的审美表达。

其实我们每个人听音乐都自然而然地带有自己内心的期待感,当听到的东西不符合你的期待感时,你会失望,认定为不好听;当达到你的期待感时你会满意,觉得是好听的;而超过你的期待感时,那就是惊喜了。《俳》的录音,我们力求达到你的期待,更想给你惊喜。

浏览 793

新浪

新浪 淘宝

淘宝