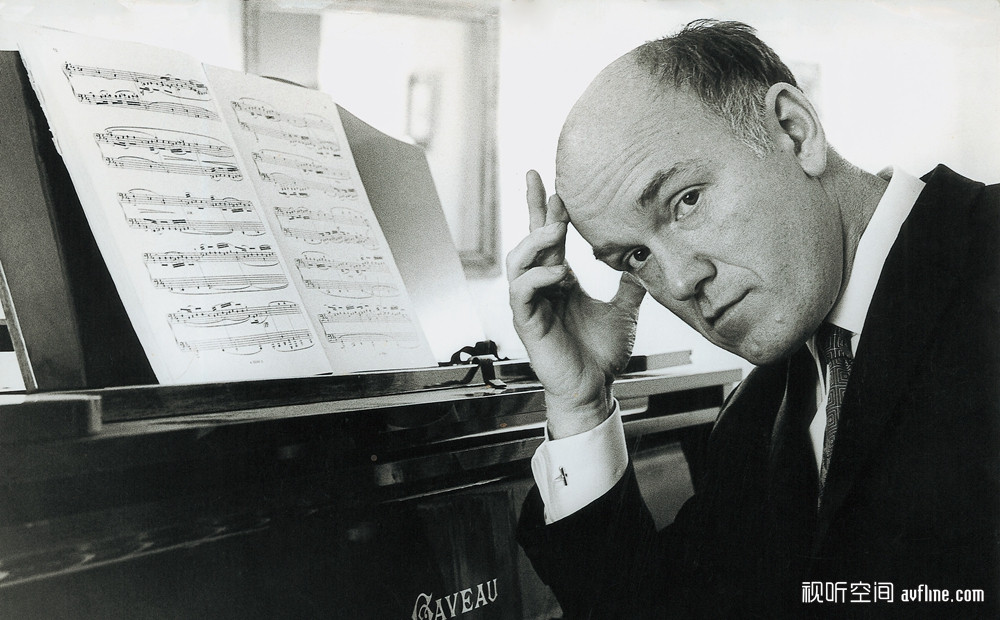

唱片中的里赫特 | 崇敬的不同阶段:近在眼前而又遥不可及的偶像

原作者: Peter Cossé

翻译: 高阳之

简介:译者前言 1993-1994年,原荷兰PHILIPS唱片公司把Sviatoslav Richter(即:里赫特,俄国钢琴家)在该公司的录音整理发行,共11套双张CD,主要是里赫特晚年的录音。 PHILIPS公司被DECCA公司兼并后,DECCA又在2007年重 ...

译者前言

1993-1994年,原荷兰PHILIPS唱片公司把Sviatoslav Richter(即:里赫特,俄国钢琴家)在该公司的录音整理发行,共11套双张CD,主要是里赫特晚年的录音。 PHILIPS公司被DECCA公司兼并后,DECCA又在2007年重版了这套专辑,换上了DECCA商标。 我陆续买了10套,只缺第四集。 每套CD的说明书中,除里赫特的简介外,均有PHILIPS公司请音乐评论家或唱片业界人士撰写的评论文章,而且每套中的文章各不相同。文章作者来自德国、英国、意大利等国,对里赫特的经历、性格、艺术成就和演绎风格等各个方面从不同角度给出丰富多彩的描述;作者并不都是毫无保留的里赫特拥趸,有些还对里赫特有时出现的技术问题颇有微辞;但是他们几乎都一致认为,里赫特不只是一位钢琴家,而且还是超越了钢琴演奏本身的一种艺术追求和文化现象。 对于只闻里赫特之名而没怎么听过里赫特琴声的人(我怀疑这是大多数),这些文章也许能够鼓励大家尝试一下“耳听为实”; 对于已经像我的一些乐友一样“陷入里赫特不可自拔”的人来说,这些文章也有可能为这种“无缘无故的爱”揭示一些可以言表的依据。因此我不揣冒昧,在2021年疫情期间,斗胆开始把我收藏的这10套CD的说明书中介绍里赫特的文章译成中文,与我朋友圈中的同好者分享。这些文章陆续分享后,得到热心乐友的支持,还有乐友特意把我一直没买到的第四集的说明书发送给我,让我得以把全部11套CD说明书都翻译出来。 作为后记,我又把法国电影制片人Bruno Monsaingeon的《里赫特对话录》(Sviatoslav Richter: Notebooks and Conversations)一书的开始部分译成中文,便于乐友们对照参考。 希望有更多的乐友喜欢。

7英寸的小型唱片使用方便,对于我们这些60年代初期的年轻人来说,这些唱片主要让我们接触到了管弦乐、人声和钢琴小品。有一次,我数量惊人的爱好音乐的同学中有一位正好手头没钱,他便用一种法律上不允许的方式获得了一张这种小唱片。当然我们都受到了应得的处罚,但是在那之前的当天夜里,当“月光”奏鸣曲和两首勃拉姆斯的随想曲以每分钟45转的速度在唱机上噼里啪拉地旋转时,我们都着了迷;毫无疑问这是一种终生迷恋的开端。

我讲这个故事,是因为在那批最早的单声道唱片中,由于机缘巧合我买到了一张德意志唱片公司 (Deutsche Grammophon) 出品的里赫特唱片: 那是从一张慢转唱片(LP)上节选的5首拉赫玛尼诺夫前奏曲,LP上原本的曲目是拉赫玛尼诺夫第二钢琴协奏曲和从他的作品第23和32号中选取的6首前奏曲。 当时给我留下特别深刻印象的是节奏鲜明、主题阴郁而骄傲的g小调前奏曲,作品第23号之五。于是我开始寻找在弹性速度、延续、钢琴与抒情元素之间的关系、“柔声” (cantilena) 演奏和重复等方面与里赫特不同的演绎,比如卡罗伊 (Julian von Károlyi, 1914-1993, 德籍匈牙利钢琴大师——译者注)的录音。 那也是一张7英寸唱片。但是对这首分为三部分、中间部分洋溢着法国风味的小品,卡罗伊的演绎听上去草率而结构不清。里赫特极具权威性的演绎充满诗意,它在音乐的传达者和接收者之间建立了一种理解,甚至是一种神秘的纽带,而把他们两者连接起来的只是一首短小而灿烂的音乐作品的内容。

此后的若干年里我试图买下所有店里有售的里赫特录音,至少用磁带把它们录下来:与卡拉扬合作的柴可夫斯基降b小调钢琴协奏曲;气势雄伟、刀削斧刻一般的舒曼钢琴协奏曲、托卡塔(作品第7号)和“新事曲” (Novelette),作品第21号之二; “森林情景” (Waldszenen), 里赫特在此曲演绎中的微妙色彩无与伦比,充满想象力和感性;以及起初由Heliodor品牌出版的“幻想小品” (Fantasiestücke)(作品第12号)中的6首。 还有他在美国录制的录音室和现场音乐会录音,包括与莱因斯多夫 (Erich Leinsdorf) 合作的勃拉姆斯第二钢琴协奏曲和在波士顿与明希 (Charles Munch) 合作的贝多芬C大调协奏曲; 它们体现出深刻的洞见,使我一直在自己的工作中把它们当作标准,并加以推荐。

里赫特直到生涯的晚期才访问当时的西德。 在《法兰克福汇报》(Frankfurter Allgemeine) 上我不无醋意地读到,这位离我如此之近却又遥不可及的音乐真谛的孤独阐释者,以勃拉姆斯的降B大调钢琴协奏曲开始了他在柏林的首演。 Hans Heinz Stuckenschmidt对此次首演的报道字斟句酌而又兴高采烈,但是对我来说还远远不够。 然后,我终于有幸亲眼见到这位我以一种带有胆怯的崇敬所景仰的人物。我必须承认,当我手心潮湿地坐在萨尔茨堡莫扎特学院(Salzburg Mozarteum)大厅(Große Saal)最后一排时,我腹部的感觉可能只能用幸福的期待与超然的恐惧交织来形容。 那些在多年通信之后,终于决定通过见面来把关系更进一步的人,大概也是同样的感觉吧。

我脑中最主要的问题是:他真的是我在那些充满魔力、内省和景仰的时间里一直被我摆在高台上崇拜的那个人吗?他能否不辜负甚至超越我想象中光辉灿烂的形象呢?

当里赫特目标明确而又稍欠友好地走上舞台时,他是如此无可置疑、无与伦比的真实,以致我首次体验到地点和自我的变形; 后来许多年里,我还将在各种各样、千奇百怪的场合一次又一次地体验到这种变形,无论里赫特的身体和精神状况如何,也无论他是在德意志兰茨贝格(Deutschlandsberg) 的施蒂利亚音乐学院 (Styrian Musikschule)、宽敞的科隆爱乐大厅(Cologne Philhrmonic) 或者位于图尔 (Tour) 附近的音响效果干涩但充满气氛的梅斯雷谷仓(Grange de Meslay) 演奏。

浏览 569

新浪

新浪 淘宝

淘宝