有咖啡的音乐 有音乐的咖啡(2)咖啡园里飘出的歌:咖啡的源头和节奏的国度——非洲

- 有咖啡的音乐 有音乐的咖啡(2)咖啡园里飘出的歌 | 狸猫之乡,云之南:亚洲

- 有咖啡的音乐 有音乐的咖啡(2)咖啡园里飘出的歌 | 热带雨林的拉丁舞蹈韵律:中南美洲

- 有咖啡的音乐 有音乐的咖啡(2)咖啡园里飘出的歌:咖啡的源头和节奏的国度——非洲

原作者: 晓风

简介:这张专辑不仅音乐性杰出,其录音也是超一流表现:高中低各个音频段非常均衡,人声和敲击乐器杂而不乱,定位历历在目,低频的震感饱满丰润。一套好音响加上此碟,或许再加上一杯浓香的耶加雪菲咖啡,就是幸福的开始。

*专题封面图 Photo by Clem Around The Corner on Unsplash

咖啡的源头和节奏的国度——非洲

开篇的第一段必须赋予非洲,这个咖啡的源头和节奏的国度。

非洲是咖啡的故乡,确切地说咖啡在非洲的埃塞俄比亚最早被发现和栽种。据说在埃塞俄比亚的卡发省(KAFFA),有一个牧羊人卡尔代在草原放牧,发现羊群吃了一些红色水果后变得兴奋活泼,所以他也品尝了一个,感觉很甜,所以摘了一些给修道院的僧侣品尝,大家品尝后都感到非常兴奋,一夜无眠仍精神抖擞。所以,这种果实被视为神药推荐给其他教徒,大家都很喜欢。因为鲜果不易保存,后来晒干后泡水喝,这种果实的神奇效果就传开了。后来咖啡传到阿拉伯,阿拉伯人开始喝这种饮料,最早主要用作酒和药。再而后,咖啡才随着贸易和殖民主义的扩张传播到了其他非洲地区,如肯尼亚、坦桑尼亚、卢旺达、布隆迪等地。作为咖啡的起源地,非洲拥有丰富的咖啡资源。非洲的咖啡产区主要集中在东非和中非地区。埃塞俄比亚是咖啡的起源地之一,拥有着悠久的咖啡种植历史。其中,西南部的高原地区是埃塞俄比亚最主要的咖啡产区,出产的咖啡质量高,具有浓郁的风味和口感。肯尼亚的咖啡种植区分布在高原区域,拥有着丰富的自然资源和有利的气候环境,因此,出产的咖啡质量也很高。坦桑尼亚的咖啡产区主要在西北部的基盘达高原和基利马吉罗山脉地区,出产的咖啡具有强烈的花香和甜味。卢旺达的咖啡产区主要在高原地区,出产的咖啡口感醇厚,带有柑橘和水果的味道。中非地区的咖啡主要分布在科摩罗和马达加斯加。科摩罗的咖啡产区主要在北部的安娜瓦岛、摩希利岛和默罕默德岛等地,出产的咖啡口感醇厚,带有浓郁的葡萄和水果味。马达加斯加的咖啡产区主要在高原地区,出产的咖啡带有蜂蜜和巧克力的味道,同时还有一定的酸度和清洁感。这些国家的咖啡从业者经过多年的精心耕种和技术革新,逐渐发展出了自己的品种和风味。

总体来说,非洲的咖啡种植区域分布广泛,并且每个地区都有着独特的气候条件和土壤特征,因此出产的咖啡在风味和口感上都有着差异化。在所有的咖啡产地中,有一个地方不能被忽视,那便是大家公认的咖啡发源地——埃塞俄比亚。与许多其他咖啡生产国不同的是,埃塞俄比亚的咖啡是完全本土的野生或“半野生”咖啡树。埃塞俄比亚拥有全球最多元化的咖啡种植系统,更是阿拉比卡种咖啡的故乡,这里的咖啡原始森林为全世界保存着最宝贵的咖啡基因库。非洲咖啡豆可谓名品繁多,包括埃塞俄比亚的耶加雪菲(Yirgacheffe)、锡达摩卡(Sidamo)、吉迪吉法(Guji)、肯尼亚的AA、布隆迪的布拉克布斯(Burundi Bourbon)等等。非洲咖啡豆是世界上最优质的咖啡豆之一,它们具有浓郁的口感和独特的香气,比如锡达摩卡通常具有花香和柑橘味,而耶加雪菲则有浓郁的水果和茉莉花香。非洲咖啡豆的出口量在全球咖啡市场中占据着重要的地位,自从咖啡文化兴起以来,非洲咖啡豆一直是咖啡爱好者们最喜爱的选择之一。非洲咖啡豆也成为了许多国际品牌的重要原材料,为全球消费者提供了高质量的咖啡产品。

非洲不仅是重要的咖啡原产国,而且是名副其实的节奏国度。非洲部族众多,语言丰富,非洲音乐在千变万化间又有着共同点。节奏在非洲音乐中有特殊的地位。高度发展的节奏是非洲音乐的最主要的特点。非洲音乐最常见的是多线条、多层次的节奏,复杂多变、强烈奔放的节奏是非洲音乐的灵魂。非洲乐器种类繁多,最有代表性的是鼓,作为非洲音乐节奏的基础及表达音乐语言的最重要乐器,鼓被称为非洲传统音乐之魂,具有神一般的崇高地位。非洲音乐家借助拍手、跺脚和敲击各种乐器来表达内心情感,这种节奏感可以让人感受到非洲的独特文化和历史。此外,非洲音乐还深远影响了全世界,从传统的民族音乐、古典音乐到爵士乐再到现代的流行音乐,都或多或少曾经在非洲音乐中找到启发。

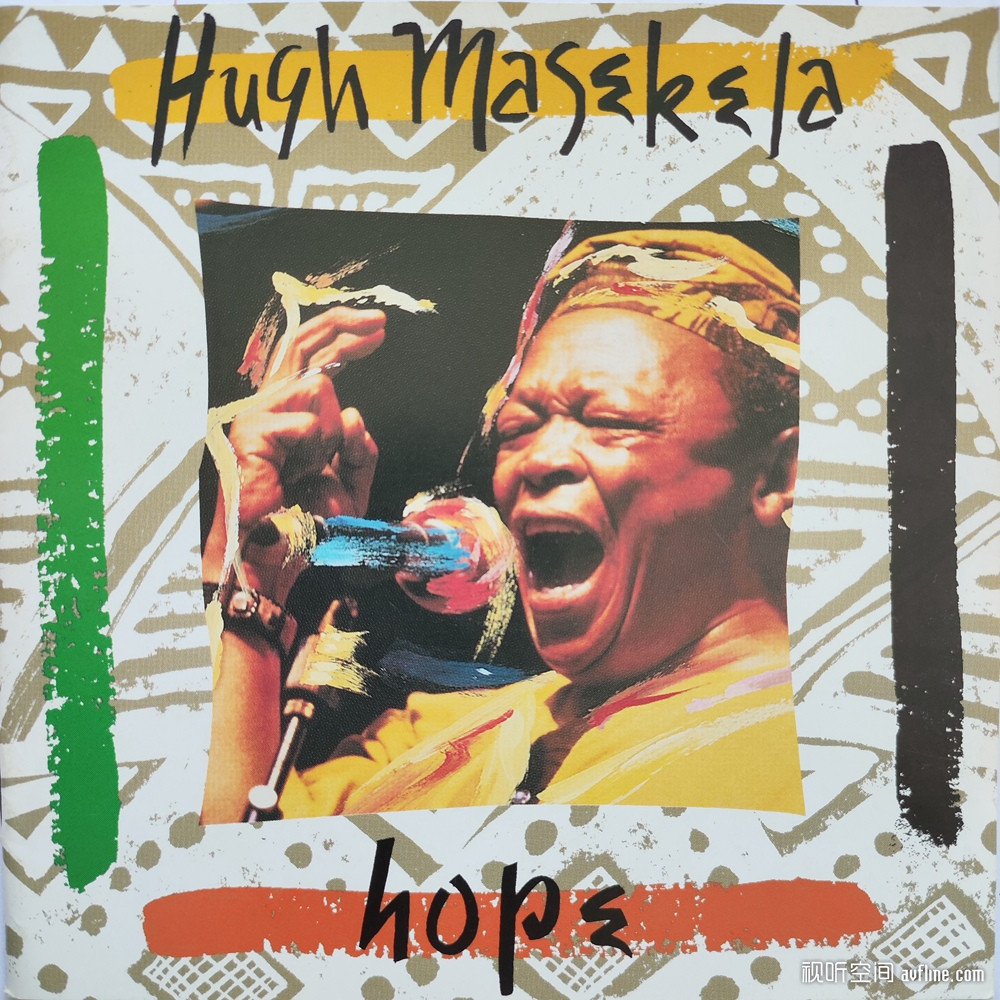

《希望》(编号:TRILOKA TR 8023-2)是一张非洲爵士乐大师修·马塞凯拉领衔录制的发烧录音专辑。修·马塞凯拉曾经是世界上最好的爵士小号手之一,非洲音乐和爵士乐的融合大师。他把非洲爵士带到西方世界,人们予他“南非爵士之父”的美名。修·马塞凯拉生于南非约翰尼斯堡一个知识分子家庭,14岁开始习乐,父亲是雕塑家,母亲是社工。在1960年因为种族隔离政策,他被迫离开了南非,此后的30年一直没有返回故土。在辗转英国和美国的30年里,他没有改变国籍,因为他不相信“种族压迫这种纯粹罪恶的事情能够长期存在”,他要等到罪恶被彻底粉碎的那一天。修·马塞凯拉曾在纽约曼哈顿音乐学院学音乐,还得到了路易斯·阿姆斯特朗、约翰·柯川等美国爵士巨人的提携。他的音乐代表着故乡非洲的韵律特点,深受世界各地乐迷的喜爱,其出版音乐专辑30余张,素来是各大排行榜上的常客,2018年1月他因患前列腺癌医治无效去世,享年78岁。

《希望》是修·马塞凯拉1993年在美国华盛顿录制的专辑,因其中一首曲目被德国Burnmester的发烧测试唱片的第三集《柏林之声》收录而一夜爆红。这张专辑与惯常我们接触到的欧美爵士乐风格迥异,全碟均为全新创作曲目,大量敲击乐器的应用,以及令人眼花缭乱的的节奏组合,无处不在彰显其非洲血统参与录音的乐手几乎都在曲目中演唱或者发声,歌声和背后衬底的无词人声,让音乐的画面感极其丰富多彩。修·马塞凯拉长期经历种族歧视和遭遇各种不平等的待遇,又身在异乡无缘故土,此等人生际遇与内心累积的沧桑交织在一起,化为他嘴边吹奏的音符,旨在控诉世界的不公,又在呼唤有色人群一直渴求的人生希望。这张专辑不仅音乐性杰出,其录音也是超一流表现:高中低各个音频段非常均衡,人声和敲击乐器杂而不乱,定位历历在目,低频的震感饱满丰润。一套好音响加上此碟,或许再加上一杯浓香的耶加雪菲咖啡,就是幸福的开始。

浏览 467

新浪

新浪 淘宝

淘宝