声影 | 韦斯安德森美学 每一幕都是强迫症的福音

原作者: 赫道

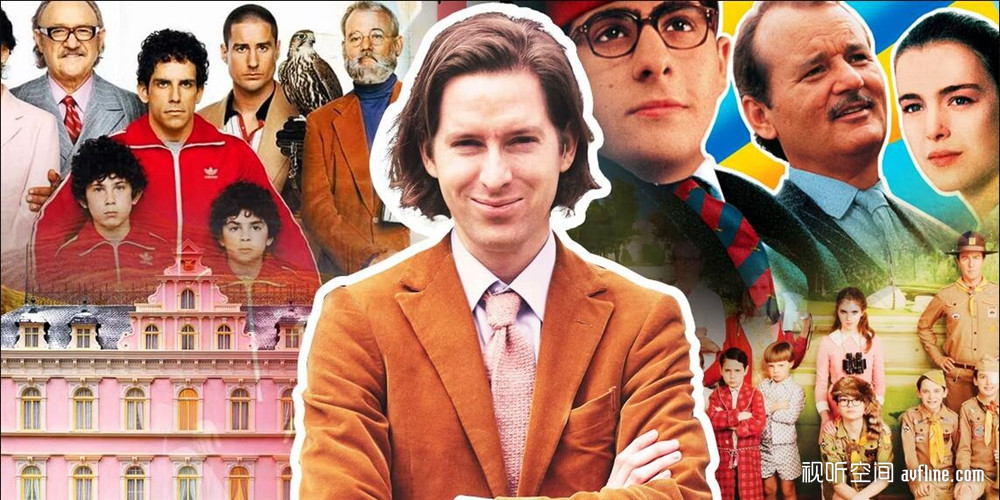

简介:作为美国新生代导演之一,韦斯·安德森(Wes Anderson)有着属于他自己独特的镜头语言和电影美学。安德森对视觉要素的理解以及色彩心理学的运用,让他的电影拥有着独具一格的风格特色。无论是《布达佩斯大饭店》(Th ...

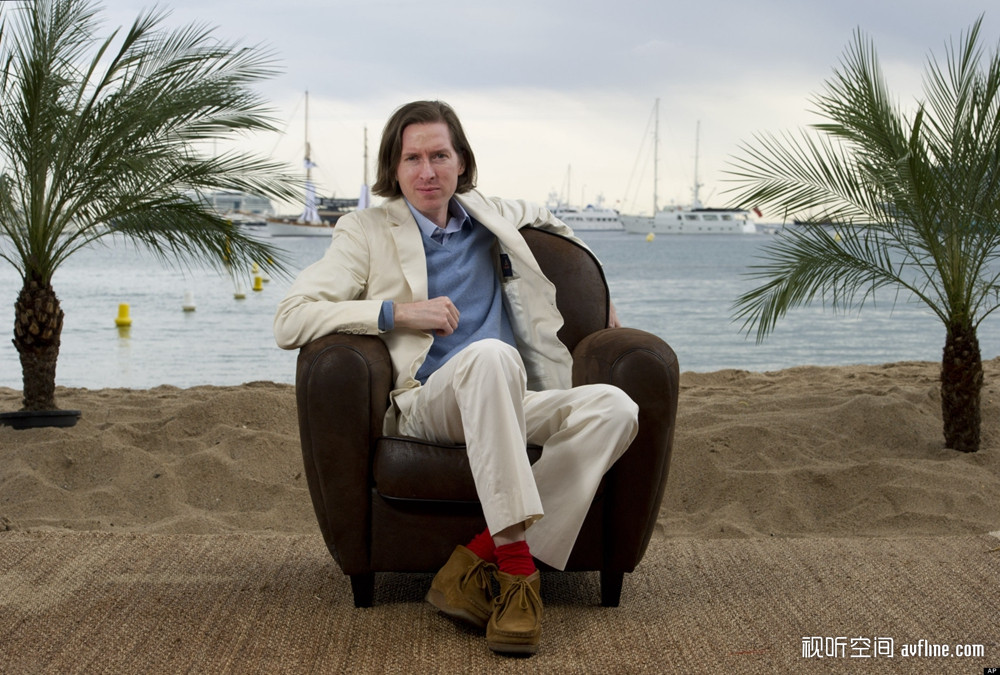

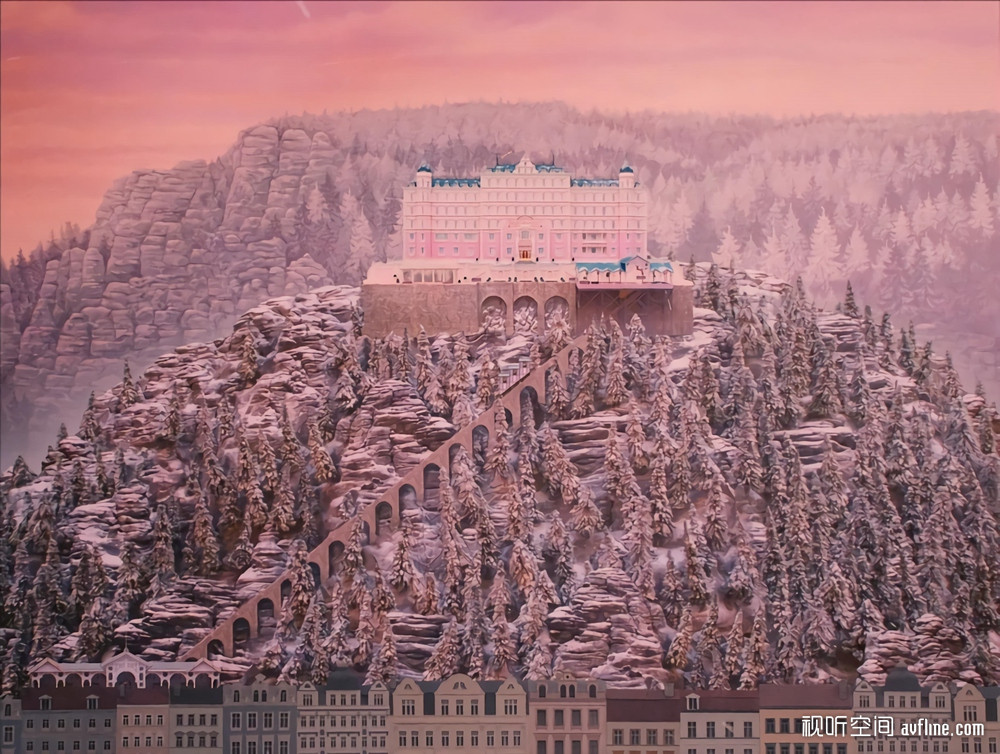

作为美国新生代导演之一,韦斯·安德森(Wes Anderson)有着属于他自己独特的镜头语言和电影美学。安德森对视觉要素的理解以及色彩心理学的运用,让他的电影拥有着独具一格的风格特色。无论是《布达佩斯大饭店》(The Grand Budapest Hotel)等作品中高饱和度让人舒适的色彩,还是里面强迫症式的居中构图,让观众在享受视觉效果的同时,也会对他的电影美学风格留下深刻印象。

有人说:“看韦斯·安德森的电影就像是做了一场色彩明媚的美梦,有着勾人心魂的调色盘。他的每一部电影都会根据剧情选择不同的主色调。”不仅如此,有着“鬼才”之称的安德森还完整地参与电影制作的各个环节,包括编剧、摄影、美术设计、配乐等等,是典型的全能选手。而他电影中不一样的拍摄方式、场景设计、复杂的人物性格、各种勾心斗角的生活事件,都让这名导演显得与众不同。

“导演”圆了他的“建筑”、“文学”梦

因为对70年代经典电影有着共同的热爱,安德森与剧本写作课的同学欧文·威尔逊(Owen Wilson)一起创作剧本、拍摄影片。两人为此还特地住在了一起。正是为了让房东给他们修理窗户,两人自导自演了被入室抢劫的戏码。但这很快就被警察拆穿了,而这段荒谬的经历却也激发了他们首部作品的灵感。

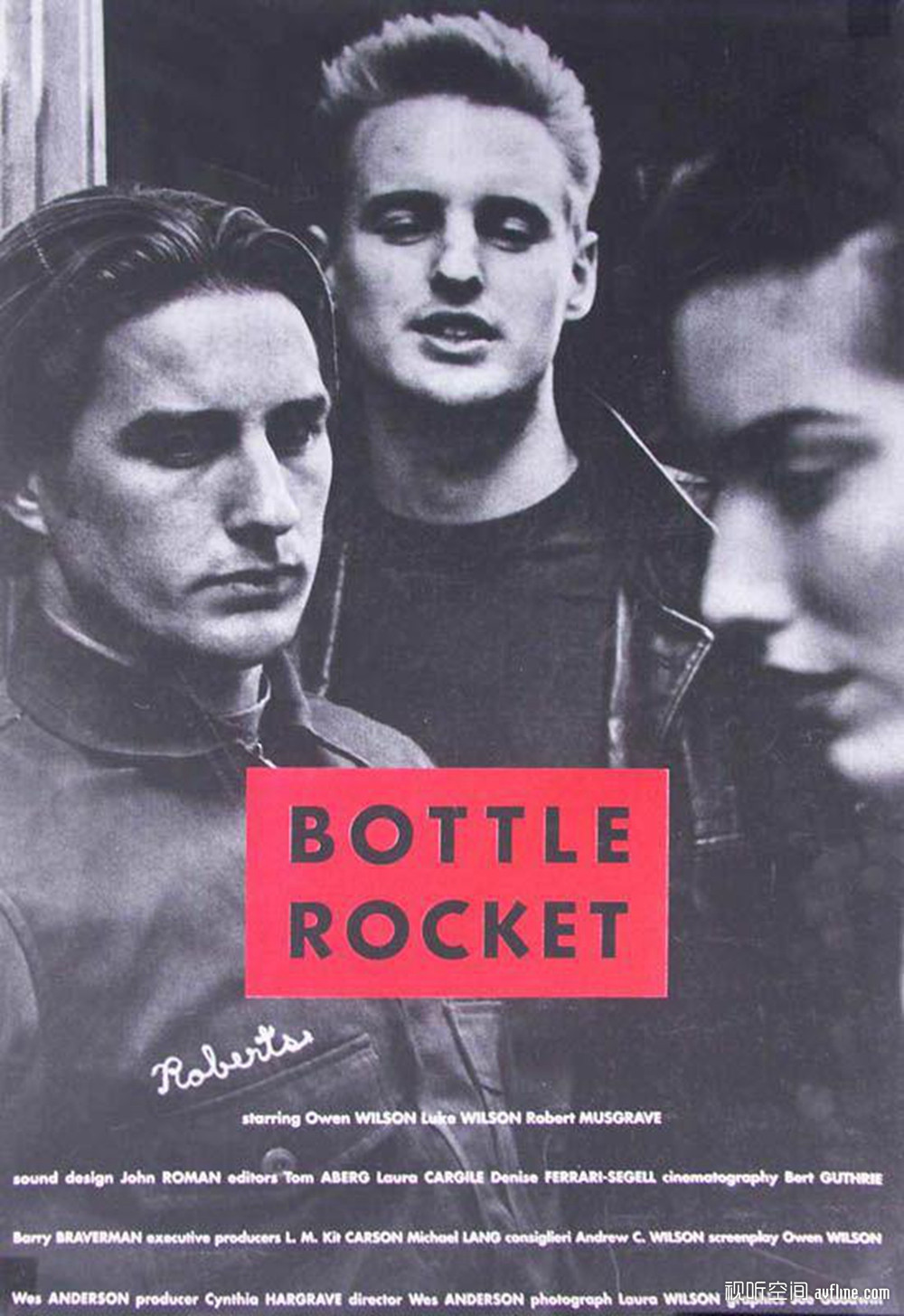

1993年,安德森和威尔逊首次合作的作品《瓶装火箭》(Bottle Rocket)问世。因为预算限制,这部作品时长仅为13分钟,并且当时的成绩并不佳。但却意外得到了导演马丁·斯科塞斯(Martin Scorsese)和导演詹姆斯·L·布鲁克斯(James L. Brooks)的关注和认可。两年后,这部短片由哥伦比亚公司出资重摄扩展成92分钟的同名电影。而后,安德森和威尔逊两人继续合作了《青春年少》(Rushmore)、《特伦鲍姆一家》(The Royal Tenenbaums)等许多作品。

年轻时的安德森有过两个梦想,一个是做建筑师,另一个是成为一名作家。虽然最终他成为了一名导演,但不难看出,在安德森的作品中,他将自己对建筑与文学的理解融汇到电影语言的建构当中。建筑学中强调的对称、精确、平衡等原理是他电影作品中的构图和布景,甚至每次开机前,他的御用摄影师罗伯特·约曼(Robert Yeoman)总要在遮光斗的两边贴上胶,然后迅速跑到影棚的角落里观察,以确保摄影机在房间的最中央。他的每一部作品都浸染着文学般的符号与印记,章回体小说结构、三幕式戏剧结构、“戏中戏”的嵌套结构都是他常用的方式。用另一个角度来看,建筑师和作家这两个梦想都用另一种方式得以圆梦了。

《布达佩斯大饭店》准备充足,阵容强大

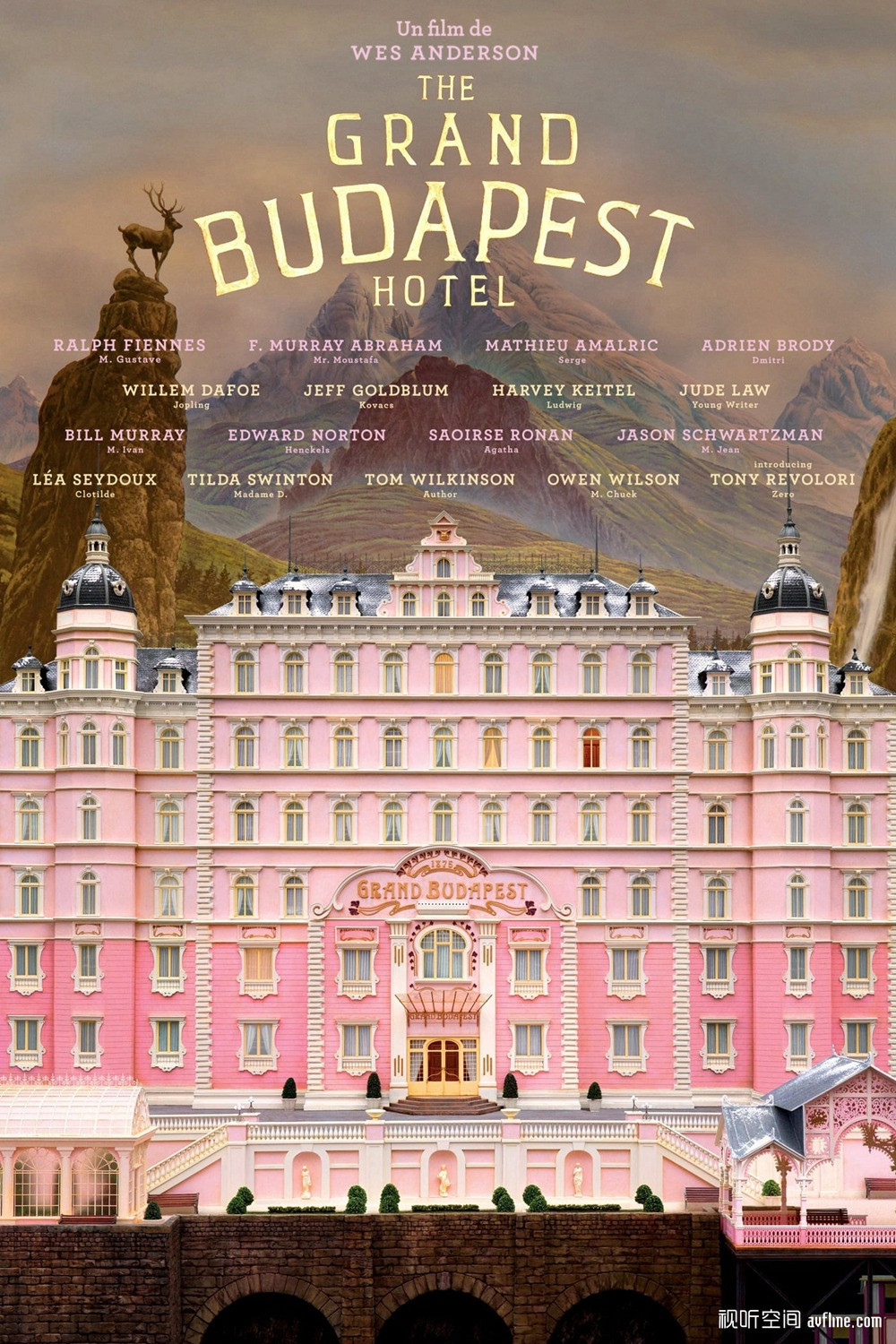

《布达佩斯大饭店》于2014年上映,是安德森的第八部电影,也是属于安德森最经典、广为人知的作品。早在2006年,安德森与画家雨果·吉尼斯(Hugo Guinness)就开始起草影片剧本。后来,安德森受奥地利小说家斯特凡·茨威格(Stefan Zweig)作品的影响,尝试创作一些“茨威格式”的电影。同时,这部电影也是在致敬这位伟大的作家。

导演安德森的人缘之好是出了名的,《布达佩斯大饭店》因为演员阵容庞大,演员选角耗费了近半年的时间。据说,很多和安德森合作过的演员,只要接到封面印着“韦斯·安德森”名字的剧本,就二话不说拎起行李直奔片场。出演过《搏击俱乐部》(Fight Club)男主的爱德华·诺顿(Edward Harrison Norton)在收到《布达佩斯大饭店》剧本后便立刻签约。被安德森认为是主角古斯塔夫先生的不二人选——拉尔夫·费因斯(Ralph Fiennes),他曾因《辛德勒的名单》(Schindler’s List)和《英国病人》(The English Patient)而两度获得奥斯卡提名。大反派德米特里的扮演者由阿德里安·布劳迪(Adrien Brody)饰演他曾凭借《钢琴师》(The Pianist )中的精彩出演夺得奥斯卡最佳男主角。此外,还有西尔莎·罗南(Saoirse Ronan)、蒂尔达·斯文顿(Tilda Swinton)等一众巨星主演。

除了阵容的庞大,安德森和工作人员为了寻找完美的影片拍摄地,几乎游遍了东欧各国,最终德国一个叫格尔利茨的小镇才入了安德森的眼。影片最终呈现给大家的粉色的布达佩斯大饭店其实并不是实景,而是用这个小镇百货商店的微缩模型和风景画合成的。在画幅的选择上,安德森为了使电影看起来就像是在不同时间线上发生的故事,选择了三种不同的画幅来描绘。比如,学院宽银幕讲述的是影片的开篇与结尾,老年作家与读书女孩的桥段;变形宽荧幕讲述的是老年兹罗与年轻作家的相遇;学院标准讲述的是20世纪30年代兹罗与古斯塔夫的故事。

色彩的运用与结构的把控

影片讲述了战争时期一个欧洲著名大饭店看门人的传奇,以及他和一个后来成为他最信任门生的年轻雇员之间友谊的故事。这个看门人的传奇串联起了一个盗贼与一幅文艺复兴时期油画,一个大家族的财富争夺战,以及改变了整个欧洲的突发战乱。

当其他导演们还在通过变化色彩的明暗以及饱和度来调整电影情绪时,安德森却始终执着于高饱和度的明亮色彩,大胆地将红黄两色这些即使在真实生活中也少见的亮色合理地运用到电影中,相近的色彩融合为电影打造出童话般的质感,画面更加具有戏剧性,对冲了故事中古怪人物和离奇剧情所带来的突兀感,反而自带了一种可爱的幽默感。同时,这也更能让观众在瞬间进入到这个架空的世界观中。

除了安德森自己精心配制的复古调色令人感叹,影片中极致的对称更是让人感到极致的舒适。不仅人物、场景、构图都需要考究对称,安德森还精心计算了摄影机的每一个走位,在影棚中贴满标记。因此,安德森鲜少使用手持拍摄,仅用横摇和推拉,并确保摄影机即使在移动之后仍然保持精准的对称构图。当然,有时安德森也会故意让画面变得“不完美”,然后再由片中的角色将物件调整至最佳角度,这种偶尔打破常规的小细节,是独属于他的冷幽默。

除了在视觉上打造奇思妙想的乌托邦,安德森还有一双“阅曲无数”的耳朵。他很擅长从自己强大的曲库中挑选出与人物性格最搭的歌,用音乐为电影提升故事性。《布达佩斯大饭店》的配乐安德森则继续邀请了多次合作的法国配乐师亚历山大·德斯普拉特(Alexandre Desplat),他先后使用了俄罗斯三角琴巴拉莱卡、匈牙利扬琴、琉特琴、管风琴等特殊的乐器,使《布达佩斯大饭店》的配乐具有古典基底。片尾的斯拉夫传统音乐《Traditional Arrangement: “Moonshine”》亚历山大特地请来了50人的三角琴乐团演奏,尤为精彩。

独特鲜明的“韦斯安德森美学”不但能让观众在丰富又规整的场景细节中享受视觉盛宴,也成为了不少艺术家和摄影师争相模仿致敬的风格。他的创作让大家欣赏到了属于电影的文学结构、色彩和构图的双重视觉享受,但安德森的电影美学也不只存在于虚构的场景中,那些令人着迷的色彩搭配和极具对称性的图案建筑,也会在世界的各个角落中、我们生活的周围显现。电影之外,也希望大家能拥有发现美的眼睛。

浏览 816

新浪

新浪 淘宝

淘宝