最新小提琴专辑推介:光环下的孤独 ——海菲茨1954年访日录音

- 最新小提琴专辑推介:半张好唱片

- 最新小提琴专辑推介:德沃夏克的斯拉夫之魂

- 最新小提琴专辑推介:媚俗时代中的低调之花 伊莎贝拉·浮士德演奏巴托克两首小协

- 最新小提琴专辑推介:光环下的孤独 ——海菲茨1954年访日录音

- 最新小提琴专辑推介:矜持的高贵——宁峰协奏曲新专辑听感

原作者: 严溢勋

简介:《教父》这部作品无论是在文学还是影史上,都可谓是一个无法逾越的经典,主角麦克·柯里昂的经历可以与帝王媲美:冷若冰霜、手握重权、赢得了事业甚至一切,但也付出了同等惨重的代价:婚姻失败、亲人疏远。无独有偶 ...

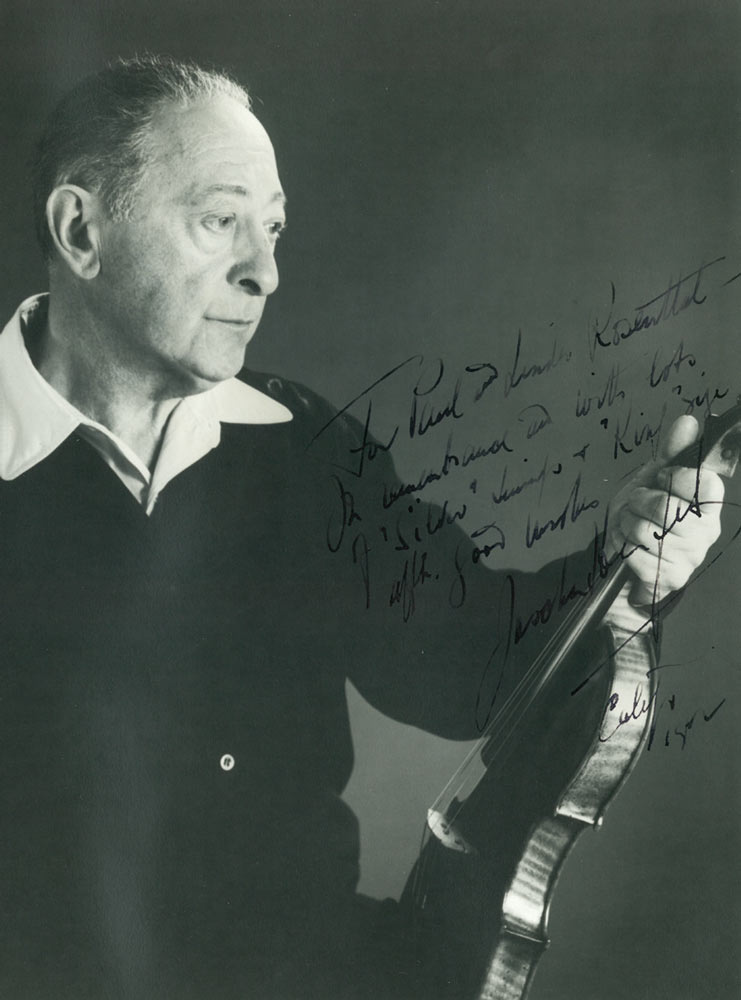

《教父》这部作品无论是在文学还是影史上,都可谓是一个无法逾越的经典,主角麦克·柯里昂的经历可以与帝王媲美:冷若冰霜、手握重权、赢得了事业甚至一切,但也付出了同等惨重的代价:婚姻失败、亲人疏远。无独有偶,在音乐家中同样也有一个人物,有着同样的性格、同样的能力、同样的生活经历,这便是至今无人可以望其项背的小提琴家雅沙·海菲茨。1954年,是海菲茨最后一次在日本举办音乐会,这场音乐会被成立于1951年的TBS(Tokyo Broadcasting System Holdings, Inc.),即东京放送控股株式会社所录制保存。然而,在日本环球近几年重新发掘这批录音并于2013年9月发行之时,广大音乐爱好者才得以欣赏到这场史诗性的音乐会。

1954年,是海菲茨最后一次在日本举办音乐会,这场音乐会被成立于1951年的TBS(Tokyo Broadcasting System Holdings, Inc.)即东京放送控股株式会社所录制保存。

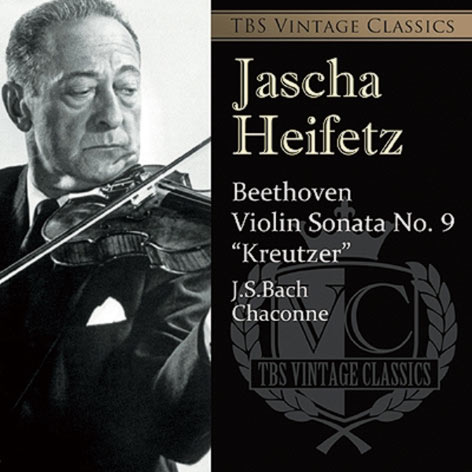

这张专辑收录了两首小提琴作品中的巨制,第一首是贝多芬的第九小提琴奏鸣曲克鲁采,第二首是巴赫的恰空。无论从技巧还是从结构上来看,它们都绝非等闲之辈可以轻松拿下的乐曲。但技巧性作品从来都难不倒海菲茨,需知在1917年年仅16岁的海菲茨便在卡内基音乐厅举办了一场震惊整个西方世界的独奏会,同时也开启了一场小提琴革命。罗思对海菲茨的评价近乎崇拜:“他常被称为最了不起的技巧高手,因为他的基本功之全面而扎实,举世无双……技巧还不算什么,海菲茨把小提琴的歌唱性提升到登峰造极的境界,他融灵巧与抒情、紧张与柔韧与一炉,体现了小提琴和运弓技术的最高造诣,时至今日,无人能出其右。”1954年,在举办这场音乐会之时,年过半百的海菲茨已经进入了自身最巅峰的阶段,其个性更加尖锐敏感又不失严谨。如果有看过海菲茨存留下来的影像或者读过同代人对他的评价便会知道,海菲茨的台风十分冷酷,与钢琴家米开朗吉利极为相似,或许比之更甚,俨然一位高高在上的帝王。这个克鲁采比起通常听到的版本都要快得多,但每个音符都十分精准,决不含糊,犹如瑞士钟表。这难以想象是出自人类所拉的。另一方面,负责钢琴部分的埃玛努尔·贝也很好地完成了雇佣工作,并未拖任何后腿。如果说在第一和第三乐章中可以感受到海菲茨让人目瞪口呆的运弓技巧以及那几乎不可能的瞬间力度层次变化,那么在变奏乐章中,他便把自己无与伦比的调色板发挥得淋漓尽致。或许这个克鲁采整体偏快,略微过火,但我认为这也没什么过错,贝多芬自己能够在Op.106第一乐章定下疯狂的每拍138的速度,对于海菲茨这样狂野的速度或许也能理解。

就事实而论,巴赫对于海菲茨并非十分合适,二者的天性实在是相差甚远,从宗教角度来说,一个偏向神性,一个则偏向人性。海菲茨这种充满强力、具有独裁性质的人演奏巴赫必定充满争议:他的巴赫个性凌厉,速度飞快,犹如强者在言语;海菲茨独特的揉指使得他的发音雄厚干净,色彩缤纷,层次丰富,吐字清晰精准,整体正如一颗寒光逼人的金刚石。他的恰空不让人觉得此刻身处于哥特式大教堂中,而是置身于宫廷中,那位不可一世的帝王便是他。这样的巴赫显然不太被人所认同,但考虑到他的审美观念是形成于二十世纪早期高度崇尚个性化的时代,也许我们可以用另一种眼光来欣赏一个如此个性化的巴赫。

随着最后一个音符的结束,我不得不想起瓦恩加德纳所写的《教父归来》中最后一句:“电梯门关上时,他空洞的话语依旧回荡在他那空荡荡的新家的石砌过道里。”或许这便是两位帝王的共同点吧。

浏览 2,017

新浪

新浪 淘宝

淘宝