大音希声·古琴艺术:我与古琴

- 大音希声·古琴艺术:古琴简史

- 大音希声·古琴艺术:存世名琴介绍

- 大音希声·古琴艺术:古琴名家

- 大音希声·古琴艺术:我与古琴

- 大音希声·古琴艺术:古琴唱片推介

原作者: 怀冰

简介:一段木,七根弦,承载了几千年中华文人的情操。它是琴。 “琴棋书画”自来是对文人的要求,文人必须四艺兼备。一开始听说这说法时,是我很小的时候,那时我就知道,“琴”是泛指音乐的。音乐的品种和形式这么多,仅 ...

一段木,七根弦,承载了几千年中华文人的情操。它是琴。

“琴棋书画”自来是对文人的要求,文人必须四艺兼备。一开始听说这说法时,是我很小的时候,那时我就知道,“琴”是泛指音乐的。音乐的品种和形式这么多,仅用“琴”做代表,因它是最高远者也。我越来越想要做一个文人,于是对“琴”就越来越感到亲近。

文人强调“性情”。“生之所以然者谓之性,性之好恶喜怒哀乐谓之情”。性乃天然,情可改造,由情操的改造去影响天性的向上,怡情适性,是熏陶。琴讲究“九德”:奇、古、透、静、润、圆、清、匀、芳。如此看来,文人以琴养性,尽善尽美。清梁章钜《归田琐记•曼云先兄家传》:“自以生性卞急,欲托琴德,以自养其天。”

儒学赋予文人报国志,可往往只剩满怀壮烈,常人熟习牢骚而堕入憎恨、乖戾。文人寻找向上途径,修身,养性,故琴的品格和风骨就深得文人喜欢,满腔心事托付琴音,在琴的天地中确证自己的人性,“请往似赠,兴来如答”。

琴是属于少数人的。它不属于政治、伦理、道德、功利范畴的鉴赏,它是纯艺术的鉴赏。那些与琴相好者,也许都是偶然相遇,受琴音所打动,在琴音中唤起相应的情感,体验得与自己内心共通的一种高贵情感,一触即觉,于是也是必然的。好琴者,是偶然,也是必然,是审美的无意识。那些强行迫使自己去亲近琴者,只能与琴越来越相远。

琴是属于中国人的。“感时花溅泪,恨别鸟惊心”,“蜡烛有心还惜别,替人垂泪到天明”,诗人在花、鸟、蜡烛中寻找到内心情感的同构物。中国人特别善感,能准确找到情感的同构物并加以无限遐思、赋予高贵情操,同构物越是细小简单,越能感人至深。琴音空灵,意蕴尽在乐音之外,情怀浪漫。中国人移情于琴,自我变成了琴,琴变成了自我,无利害而生愉快,这是审美高度。哲学家休谟说:“那些心灵最为美好的人的一致判决,就是审美趣味和美的真正标准”。琴是那些心灵最为美好的中国人的一致判决,琴是中国人的审美趣味和美的真正标准。

琴是完全属于心灵的。艺术形式历经三个阶段:形式大于精神的“象征艺术”,精神与形式完美统一的“古典艺术”,精神大于形式的“浪漫艺术”。黑格尔说:“心灵涵盖一切,只有完全出自心灵,才真正是美的。”于是浪漫是最高的艺术形式,注重人的内心世界,在浪漫艺术中,作为艺术的本质,是人的心灵。以此标准看古琴,那就是完全浪漫了的艺术。

中国人之爱琴,犹如周敦颐之爱莲,重其气质,轻其形表。琴就如一个空钵,盛装那些“最为美好的心灵”。

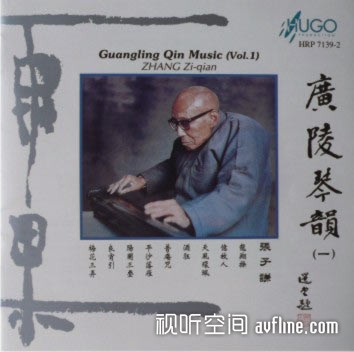

我之爱琴,始于何时,不曾记起了。大概关于“高山流水”的故事是肇始,后得“广陵散”绝唱之嵇康之风骨,突然对琴产生无尽的思绪。但我没有强行听琴,只是若有若无,偶得琴之录音唱片,即随意听之。个中滋味,“一触即觉”,抚琴者的情操,能一览无遗。好的演绎,大多令人沉静,不会使人惊叹。近年古琴录音数量猛增,良莠不齐,有些曲目演绎得浅薄而功利,失琴之德,我会弃之若弊履。琴德之高远者,我首推张子谦,在中唱公司出版的一些老录音的唱片中,可零星找到张子谦的演绎,我手头仅有一张他的专辑,雨果唱片在1989年出版的《广陵琴韵(一)》,特别珍爱。张子谦的琴音,平静舒缓,如诗如画,静中有动,豁达大度,气疏韵长,魅力无尽。“字字有吟猱,而吟猱不露”。他的境界:有我无我,似有并无,似无却有。

我之听琴,亦“似有并无,似无却有”。

浏览 8,287

新浪

新浪 淘宝

淘宝