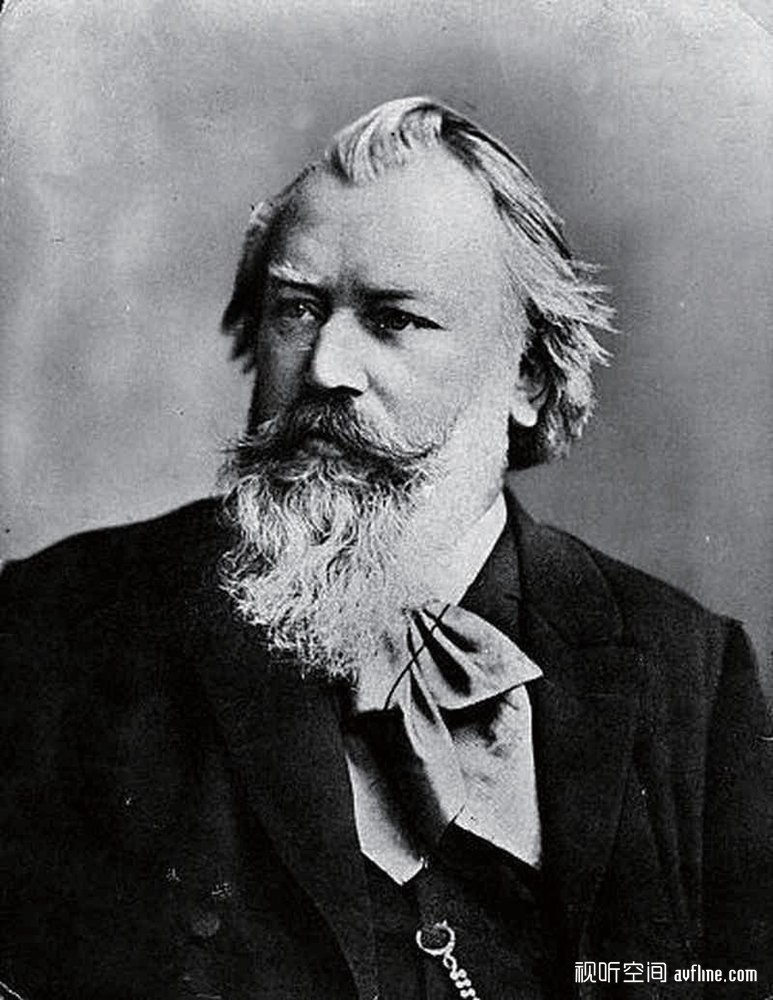

勃拉姆斯的 《第三交响曲》

原作者: 阎逸

简介:你喜欢勃拉姆斯吗?这句是在法国女作家弗朗索瓦丝·萨冈的同名小说《你喜欢勃拉姆斯吗?》中反复出现的话,是25岁的西蒙写给39岁的宝珥的,它不仅唤起了宝珥那些选择性遗忘的记忆,同时也打开了无数读者的想象空间— ...

你喜欢勃拉姆斯吗?这句是在法国女作家弗朗索瓦丝·萨冈的同名小说《你喜欢勃拉姆斯吗?》中反复出现的话,是25岁的西蒙写给39岁的宝珥的,它不仅唤起了宝珥那些选择性遗忘的记忆,同时也打开了无数读者的想象空间——这是一个与勃拉姆斯没有直接联系却又暗暗契合的爱情故事。小说里的音乐会演奏着勃拉姆斯的一支小提琴协奏曲。而在英格丽·褒曼1961年主演的电影《Goodbye Again》中,我听到的却是勃拉姆斯《第三交响曲》的一个主题。事实上,也只有《第三交响曲》才能更好地衬托这个故事的发展脉络和精神轨迹。现实中的勃拉姆斯疯狂地爱上了大自己14岁的克拉拉,但对她的丈夫罗伯特·舒曼却又怀有一种父亲般的真挚之爱,这种两难的境地让勃拉姆斯进退维谷,即使在舒曼逝世后,他依然在经受这场自我控制的斗争,或许,这似乎可以解释勃拉姆斯音乐中那种欲说还休的忧伤。在2008年上映的电影《亲爱的克拉拉》中,勃拉姆斯家族的后人、德国著名女导演赫玛·桑德斯-勃拉姆斯重新讲述了这个故事,有些夸张,有些臆想,但纠结于三个人内心的感情却是真实的。

勃拉姆斯写于知天命之年的《第三交响曲》,有着对舒曼的怀念,以及对克拉拉那种柏拉图式的恋情。当音符的隐喻之花绽放为纯粹的音乐精神,那种怀旧的情绪将世界放大了:天空,大地,流淌的月光,甚至一缕吹拂的风,都在与我们的生命相拥。此时的勃拉姆斯早已找到了支配他的音乐和他的生命的主题,那就是必须要“控制你的激情”,在欢乐中保持平静,在痛苦中保持平静。我们后来听到的勃拉姆斯,是一个以19世纪音乐家面目出现的古希腊哲人,一个心平气和、泰然自若的亚里斯多德。关于《第三交响曲》,挪威作曲家格里格说:“一处被雾霭和云翳遮掩着的境界,在那里我们能发现古老教堂的遗迹,它像希腊神庙一样伫立,这就是勃拉姆斯。”我在听希腊女作曲家卡兰德诺的音乐时,总会无端地想起勃拉姆斯,如果有一部关于勃拉姆斯的电影,我想那一定会是卡兰德诺为之配乐,尽管这部电影并不存在,但她音乐中的悲凉与诗意、黑暗与神秘时刻都在迎合着勃拉姆斯,用富于沉思性的热情去歌唱爱和失落。

“当你长期地看到一个女人,她既温柔纯洁,又宽厚仁慈,你是没有办法不受到启发的。” 勃拉姆斯曾经这样对克拉拉说。“我一直在心上拥抱着你。”实际上,勃拉姆斯的每一部作品都在完成后的第一时间寄给克拉拉,征求她的意见和建议。1883年12月,克拉拉在给勃拉姆斯的信中这样写道:“(《第三交响曲》)整首乐曲真是弥漫着和谐的气氛啊!所有的乐章一气呵成,节奏统一,如宝石般闪亮。从开始到结束,一直环绕着森林的神秘魅力。”

是的,勃拉姆斯《第三交响曲》就像一座哥特式的音乐建筑,以辐射状和火焰状的卓越技艺表现了神秘、哀婉和崇高的强烈情感。当时最著名的评论家汉斯利克认为这部作品是勃拉姆斯交响曲中艺术成就最高、最完美的一首,它融合了《第一交响曲》“巨大宏伟的气势”和《第二交响曲》“清新的美感”,具有“最纯粹的音乐之美,最抒情的几何之美,最紧凑的形式,最清晰的细节。”而有意思的是,勃拉姆斯这部最为古典的交响曲,在崇尚流行文化快餐的当今世界,却对大众流行文化有着不可预计的影响,它的旋律不仅出现在一些电影和纪录片中,许多流行音乐也竞相用它对勃拉姆斯表达着深深的敬意,如《孤独的宝贝》、《我的生命之爱》、《超自然》、《美丽是尚未出生的》等等。这意味着古典音乐或勃拉姆斯的回归吗?

《第三交响曲》是勃拉姆斯四部交响曲中最短的一部,共分四个乐章,持续时间约40分钟。作为莫扎特之后最杰出的木管谱曲大师,勃拉姆斯的配器精炼而清澈:两支长笛,两支双簧管,两支单簧管,两支巴松管,一支低音巴松管,四支圆号,两支小号,三支长号、音乐鼓和弦乐部。整部交响曲的著名开端是勃拉姆斯著名的音乐座右铭“F A-flat F”(自由,但快乐),这个自约瑟夫·约阿希姆的“自由,但孤独”延伸而来的变奏,如点点星光照耀着他反省的怀疑和忧郁的情怀,并在最后进入落日余晖般气定神闲的境界:

第一乐章 快板(奏鸣曲式),展示自由与快乐的心态,但包含着一定的矛盾冲突;

第二乐章 柔板(最著名的乐章),充满压抑与无可奈何之感,但悲剧性的闪光只在远处出现;

第三乐章 小快板(松弛速度的谐谑曲),存在着沧海桑田无法动摇的安宁与和谐,还有对于体验这一切而不迷失的内心渴望;

第四乐章 快板(奏鸣曲式),高潮犹如月光下的大海,潮汐一个接着一个,但最终都没有漫过海岸,而是逐渐成为一个更为辽阔的视野中的回忆和风景。

1883年12月2日,在汉斯·里希特的指挥下,《第三交响曲》首演于维也纳。这场演出引发了维也纳的两大乐派之争,狂热的瓦格纳信徒一心想破坏这次首演,现场嘘声一片。演出结束后的第二天,雨果·沃尔夫在《沙龙书笺》歇斯底里地评论说:“极度的疲乏与单调,虚假而荒谬。李斯特作品中任何一记铙钹声,都比勃拉姆斯全部三首交响曲加上小夜曲,表达了更多的智慧和感情。”事实上,这种乐派之争从来就没有平息过,勃拉姆斯一直坚决反对瓦格纳和李斯特的反叛,以及他们所称的“未来音乐”。那年2月在瓦格纳逝世后,被新德国乐派推举为新领袖的布鲁克纳曾称勃拉姆斯是“一个心胸狭窄的木头”。但勃拉姆斯对此只以音乐做出回应,如果我们把他写在第三交响曲中的“FAF”,理解为瓦格纳式的“主导动机”或李斯特式的“主题变奏”,就知道他这是回敬瓦格纳和李斯特们对他所做出的藐视性评价。在某种程度上,勃拉姆斯对瓦格纳的反对有时是三心二意的,但对李斯特却一定是深恶痛绝的,在他还默默无闻时曾被李斯特邀去家中做客,当李斯特意气风发地弹着钢琴,勃拉姆斯却一直打着瞌睡。

首演结束后,汉斯·里希特对外宣称这是勃拉姆斯的《“英雄”交响曲》,这是因为汉斯·冯·比洛曾将勃拉姆斯的《第一交响曲》称作“不朽的第十交响曲”,他认为这部交响曲是贝多芬《第九交响曲》的继续。然而,勃拉姆斯并不喜欢这个称号,他为此烦恼不已。事实上,《第三交响曲》也没有贝多芬的“英雄交响曲”那样波澜壮阔,但无法否认的是,虽然勃拉姆斯交响曲的力度不及贝多芬,广度不及布鲁克纳,但就其深度而言,除巴赫之外已无人可及。音乐之美栖息在巴赫精确的程式中,勃拉姆斯曾这样谈论巴赫:“一个人靠小小的乐器的体系,创造出具有最深邃的思想与最强烈的情感的整个世界。” 在这一点上,勃拉姆斯与贝多芬是相似的,两个人都把哲理注进了巴赫的音乐,掌握着音乐的灵魂与形体。

说到贝多芬,维也纳人长久以来都将勃拉姆斯看作是贝多芬的转世再生,人们对他们的类比更多是外在和行为上的,远远超过了音乐本身:比如两人都是单身汉,都身材矮小,衣着都不修边幅,都有着糟糕的坏脾气,又都爱喝酒……可以想象,当勃拉姆斯走过维也纳的街头时,这位身材矮小结实的作曲家,一定会让人想到贝多芬。但勃拉姆斯对这样的比较是痛恨的,有一次在提到贝多芬时,他说:“你不知道,这个家伙怎么阻碍了我的前进,”后来又说,“在维也纳有一些蠢蛋把我当作贝多芬第二。”然而不幸的是,贝多芬的影响一直左右着他写作《第一交响曲》,但在此之后,勃拉姆斯完全摆脱了贝多芬的阴影,使勃拉姆斯成为了真正的勃拉姆斯。

和贝多芬《第五交响曲》一样,勃拉姆斯的《第三交响曲》同样有着被演绎过滥的危险,这部作品的唱片录音约有百余种之多,其中比较著名的有切利比达奇的EMI版,卡拉扬的DG版,克伦佩勒的Testament版,海汀克的Philips版,君特·旺德的RCA版,索尔蒂的Decca版,米特洛普洛斯的Urania版和哈农库特的Teldec版等等。如果将这些唱片对照起来听,大抵可以听到那些遥远的乡愁,那些街道,那些旧房子,那些熟悉或陌生的脸孔都会在聆听中一一闪现,只是,你打开心灵的耳朵了吗?你喜欢勃拉姆斯吗?

你喜欢勃拉姆斯吗?许多年来,关于勃拉姆斯的评价始终是断断续续的:今天的半人半神,明天的不朽者,下个月可能是不够格的音乐家,接着又变成半人半神。但作为最后一个伟大的浪漫主义者,一个古典主义火焰的维护者,有两个词用到勃拉姆斯身上是最贴切的,那就是“高贵”和“完整”。

浏览 3,514

新浪

新浪 淘宝

淘宝