日出时让悲伤终结:纪念Montserrat Figueras

原作者: 阎逸

简介:关于音乐,维特根斯坦在一篇文章里这样写道:“有时,最简单的解释就是一个手势;换一种场合,它可以是某种舞步,或者是用以描述舞蹈的言词。”很多年后,吉尔·德勒兹在谈到音乐的生成时说:“仿佛把肉体给了不可感 ...

关于音乐,维特根斯坦在一篇文章里这样写道:“有时,最简单的解释就是一个手势;换一种场合,它可以是某种舞步,或者是用以描述舞蹈的言词。”很多年后,吉尔·德勒兹在谈到音乐的生成时说:“仿佛把肉体给了不可感知的、不可触摸的、虚无缥缈的东西。”两个哲学中的巨人所阐释的都是音乐的表现形式,那种在你清醒或失眠时阵阵袭来的,更加强烈、更加倦怠的幻觉,而我在聆听蒙塞拉·菲格拉斯(Montserrat Figueras)的演唱时,我的幻觉更像是一匹匹长着翅膀的马从天堂或地狱中飞出,它们的色彩与声音都是对灵魂的情感补充。

蒙塞拉·菲格拉斯(1942—2011),我们时代最好的古乐女声,加泰罗尼亚早期音乐女高音,维奥尔琴大师约第·萨瓦尔的妻子。如果你看过电影《日出时让悲伤终结》,你肯定会迷上萨瓦尔那沙哑,粗犷,略带凄凉的琴声,迷上菲格拉斯神秘而高贵的嗓音。维奥尔琴,现代提琴的前身,盛行于16至18世纪。每次听过约第·萨瓦尔的演奏之后,我都需要听上一小时巴赫的《十二平均律》,以此来平息血液中那些躁动不安的东西。但奇怪的是,在我听蒙塞拉·菲格拉斯时,那把伴奏的维奥尔琴竟仿佛突然消失了,像空气弥漫在情绪里,所有的乐句都被她的歌声引领着,一路上升,然后销声匿迹。就像毒药与解毒的药一样,琴声与歌声相互溶解,最终达到一种完美的平衡,无论那乐曲是超验的,漂浮的,还是幻象的。

那把维奥尔琴并不比蒙塞拉·菲格拉斯走得更远。菲格拉斯一生致力于音乐考古,在她看来,音乐可以直接追溯到人类的远古时代,仅就那些被挖掘出的中世纪、巴洛克和文艺复兴时期的音乐而言,她所做出的努力与贡献,足以与历史中某些伟大的人物相媲美。著名杂志《留声机》的评论家玛丽·贝里说:“她是与上帝签约的一个圣洁的灵魂。”我想她的意思是:群山在春天开花,而菲格拉斯则在四季闪耀。

1942年3月,蒙塞拉·菲格拉斯生于西班牙巴塞罗那。早年学习音乐。1966年,她找到了一套可以把早期音乐歌唱和历史相结合的方法和技巧。之后不久,她加入了当地的哈利路亚合唱团,开始了加泰罗尼亚早期音乐的合奏(Consort,见注)。1968年,菲格拉斯与萨瓦尔结婚并一起前往瑞士,在巴塞尔音乐学院和基督教圣歌学校学习。1974年,她与萨瓦尔及其他几个来自不同国家的音乐家成立了著名的晚星二十古乐团(Hespèrion XX),重点是从16和17世纪西班牙的早期音乐合奏,探索各个地区和流派之间的联系,这个古乐团以其独特的音乐活力及其最佳的历史精确度和新观念而独树一帜。20世纪八十年代后期,菲格里斯与先生萨瓦尔先后创建了卡塔鲁亚皇家合唱团和国家古乐合奏团,主要演出1800年以前的音乐,并担任其中的独唱和领唱。而他们创立于1998年的ALIA VOX唱片公司,更是以音乐复兴为宗旨,对每一时期不同风格的音乐作品进行概念性的重新诠释,他们的唱片不仅呈现了一个宏大的古乐世界,而且张张都是经典。2011年11月23日,在与癌症抗争多年后,蒙塞拉·菲格拉斯病逝于西班牙家中,她的离开使我们丢失了那把唯一的钥匙,再也打不开那扇通向古代音乐圣殿之门,打不开水和天空。

在ALIA VOX网站的哀悼首页上,人们用多国语言着重介绍了蒙塞拉·菲格拉斯那张无与伦比的唱片《Ninna Nanna 1500-2002》,这是一张时间跨度长达五个世纪的摇篮曲精选,在地域上几乎涵盖了整个欧洲。在众多演奏名家的烘托下,菲格拉斯用她充满想象力的声音,准确表达了各个摇篮曲的忧郁、哀怨与愉悦。而我在重听穆索尔斯基的摇篮曲时,忍不住满心悲怆:一个疲惫的母亲,怀里抱着一个病孩子,死神唱着摇篮曲来了,每一个对句都以偏执式的叠歌结束,凄冷中只带一个音符的重复节奏:“嘘,我的孩子,睡吧,我的孩子”, 死神代替了母亲的怀抱,而孩子的耳朵听着风吹树叶,不知道远方在哪里。摇篮曲就像时间的魔法,让我们继续飞翔又飞翔,从早晨到夜晚,每个人都会从中发现童年,发现万物都是大地的旨意,都是一个又一个梦的名字。你应该从乱世寻找和平,寻找爱,是这张唱片的基调,它本身所传递的就是一种来自生命的抚摸,是心跳和呼吸,手势和眼神。作为菲格拉斯与萨瓦尔的孩子,阿里安娜和弗兰是有福的,他们在琴声与歌声中长大,每一个音符都是快乐的精灵,每一个音符都直指人心。

深夜听蒙塞拉·菲格拉斯的演唱,像看着镜子里的前生,看着古代武士的剑和长矛,看着撒哈拉沙漠边缘贝伯乡村的篝火和它摇晃的影子。那种穿越时空,时间与世界彼此押韵的生死咏叹,饱含令人惊奇的光芒和色彩,让人无法停顿,只能跟从。菲格拉斯那美妙而又不可思议的声音,我的中文耳朵无法将其汉化,不可能避开语言这道横梁,避开历史这个命运的女主人,虽然在我们身上,到处都是异乡。如果耳朵有一个开关,现在,听将它打开了。从葡萄牙到英格兰,从文艺复兴到巴洛克,从中东地区到欧洲,菲格拉斯用她的导游手册带着我们在心灵的地图上旅行,我甚至认为,那些优美的古曲并不真的存在,而是菲格拉斯用她的声音重新谱写出来的。

蒙塞拉·菲格拉斯是可以从多种角度去倾听的。如果从时间的角度来听,她是漫长而悠远的钟声,是敲一下就醒来的过去,再敲就被阳光照得暖洋洋的未来。如果从空间的角度来听,她是靠近地中海的风景和建筑,那些带有潮音的节奏,如同平静的屋顶和蓝色的静脉。如果从哲学的角度来听,我愿意将她当做音乐中的米歇尔·福柯,当做知识考古学的超豪华版本,不仅强调起源、连续性和总体化,也揭示那些暗藏或明露的事物。如果从美术的角度来听,我希望她是超现实的萨尔瓦多·达利,是达利那幅著名的《梦的欲望》。而如果从宗教的角度来听,她就是一篇祈祷词,就是在管风琴伴奏下吟唱的十二圣咏,但那种净化的、启示的力量,来自精神的福音书,而非肉体世界。如果单纯从音乐的形式来听,她是一种广义上的欢快和悲伤,预示了万物的开端。如果你闭着眼睛看,她的音乐就是耳朵的眼睛。那么,是不是所有这些能够或不能够阐释的音乐的精妙之处,曾经让我们热泪盈眶?

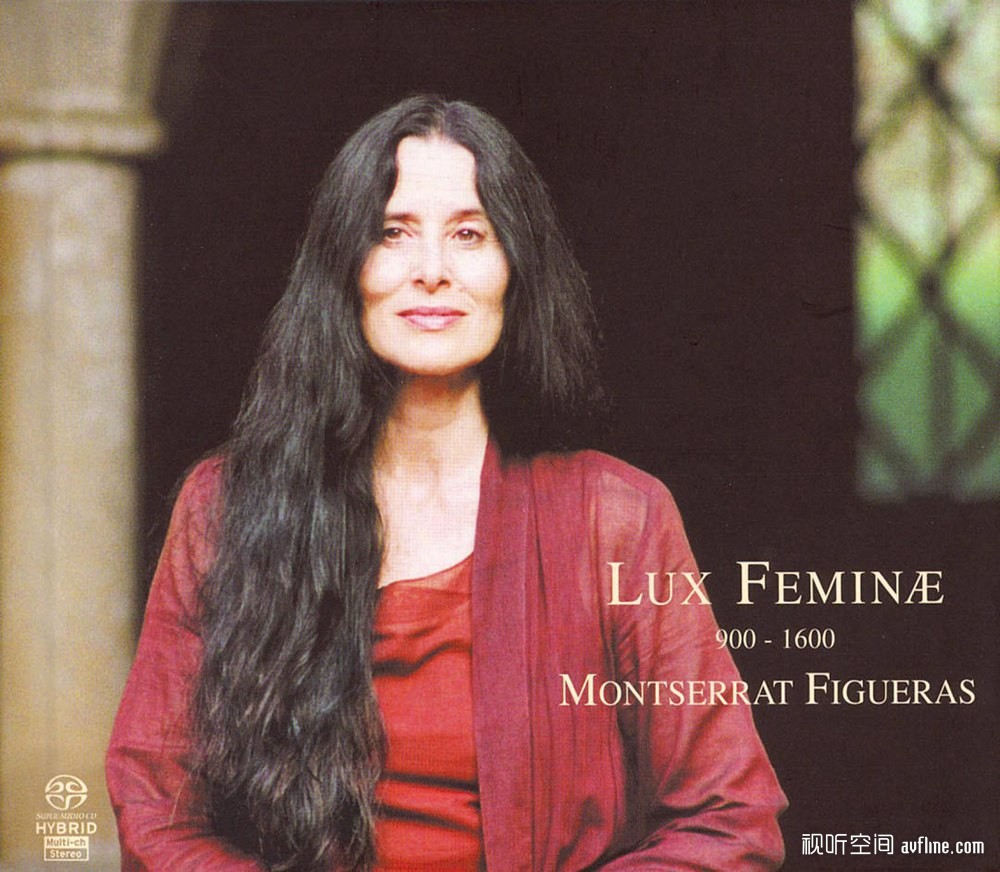

菲格拉斯将歌剧与乡村民谣完美地结合起来,她把声线处理得像旧梦里的新雪,让你仿佛处身在回忆或梦想里,感受到光洁、清晰、透彻的空灵品质。在她演唱蒙特威尔第的牧歌《Lamento della Ninfa》和加泰罗尼亚传统的圣诞夜歌《El Cant de la Sibil-la.》时,你同样可以听到春天的芳香和阳光照耀的土壤,当然,一个非常重要的前提是,你得学会打开心灵的耳朵,然后慢慢进入音乐的奇境,像进入所有传奇故事的第一章。在菲格拉斯的众多唱片中,我个人极其喜欢的一张是《Lux Femine 900-1600》(《女性之光》)。这是一张向古代女性致敬的唱片,意图召唤并呈现古代西方女性的七种面貌:神秘,官能美,母性,爱情,哀叹,喜悦,智慧。其中的《Villancico Soleta so jo aci》被我长时间反复倾听,罕见的尊严和优雅,使我想起美国诗人史蒂文斯的诗句:“种种欢乐和痛苦涌起,一想到/夏天的绿叶和冬天的残枝/这些才是衡量她的灵魂的尺度。”或许对大自然来说,蒙塞拉·菲格拉斯就是一株植物,风顺不顺自己的意思吹,她都一样成长。

在写这些文字之前,我重新看了一遍阿兰·克尔诺的电影《日出时让悲伤终结》。我是从这部电影的配乐知道萨瓦尔和菲格里斯,并深深迷恋上他们的。这部悲伤得近乎有些平淡的影片,我自己也不知道看了多少次,依然充溢着水粉画的色调,依然闪烁着梦游般的恍惚感,依然是以音乐的元素为核心,但却赚足了我的泪水。影片中没有多少人物的对话,有的只是琴声如诉,娓娓道来的,低回的旁白。或许沉默是一种内在的语言,而音乐是用来表达那些语言表达不了的东西。影片结尾处,老师圣哥伦布与他的学生马莱斯合奏的那首《悲哀之墓》,可以看做是剧中人玛德琳的涅槃和新生,他们在各自的回忆里与她相视而泣,喃喃而语。我想,当约第·萨瓦尔再次演奏他的维奥尔琴时,肯定也会与菲格拉斯重遇的。只是,脸上奔跑着泪水,琴声哭泣在灵魂深处,那把心事重重抵死缠绵的维奥尔琴如何能将悲伤终结?日出酷似一首挽歌,而世界上一切早晨都不再回来。

蒙塞拉·菲格拉斯也不再回来,她带走了她那不食人间烟火的、永恒的、天籁般的嗓音,去另外一个时空,为上帝和天使们歌唱。从此,我们再也无缘亲眼看见她那“侧身诱人的微笑”(保罗·格里菲斯语),或亲耳听到她开口唱出那些古老的情歌与悲歌,让聆听者的颈部头发直直地竖起来。我是说流逝的时间所承载的音乐,而不是有形的唱片。录音制品只记录与保留了歌者当时的现场感受,对听者而言,它只能是一种缅怀,因为它带给我们的悲伤和眼泪,再也无法唤醒逝者。或者说,它只是献给逝者的一份礼物,一份小小的,低声的,安慰。

注 Consort:合奏,音译为“康索特”,16、17世纪的一种器乐合奏曲。一般指同族乐器的重奏,如维奥尔琴的“康索特”,也有不同族乐器混合的“康索特”,如琉特琴、无键长笛和人声的三重奏。

浏览 1,585

新浪

新浪 淘宝

淘宝