秋音乐:音乐意象中的秋

原作者: 邓朗然

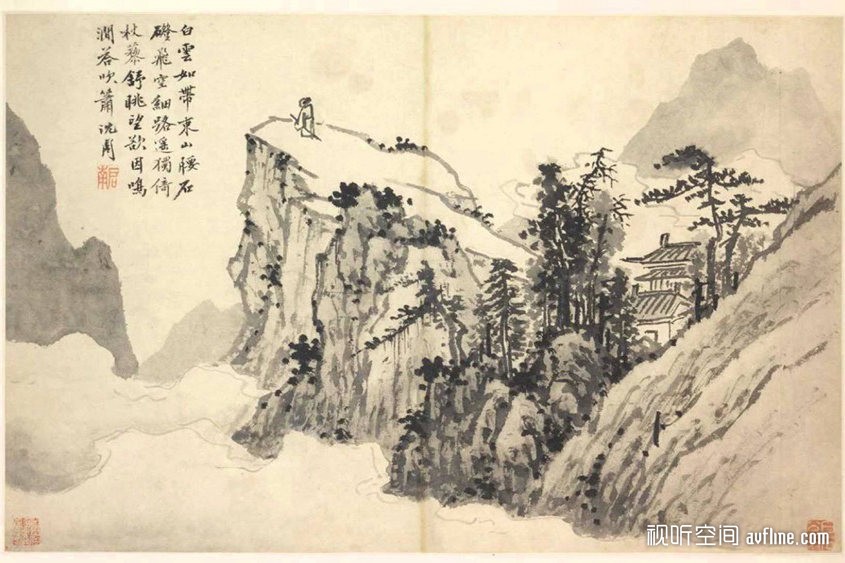

简介:秋天,在中国的传统文学中是一个极其重要的意象。“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家。”这一种秋天萧瑟的画面,在传统文学当中比比皆是。甚至秋天成了一种情感的表达,悲凉、沧桑、伤感等等,都能够用“悲秋”两个字表达 ...

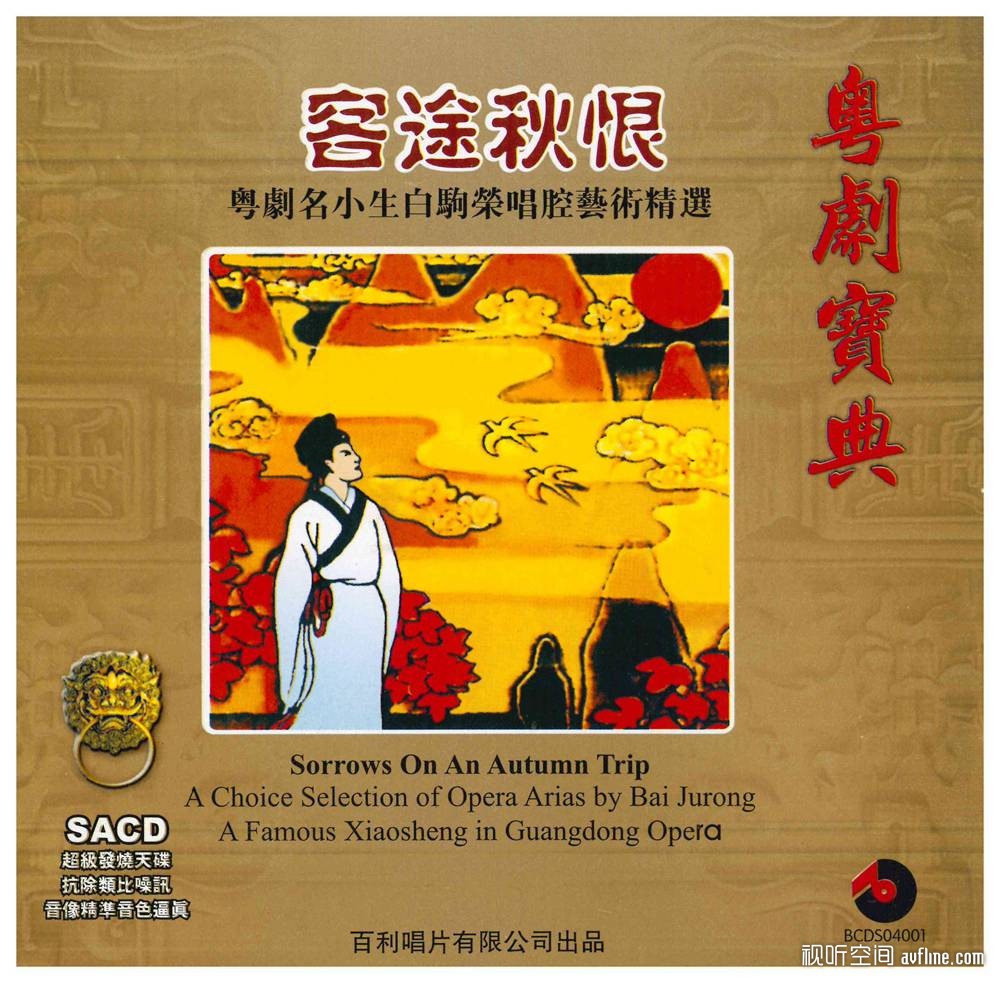

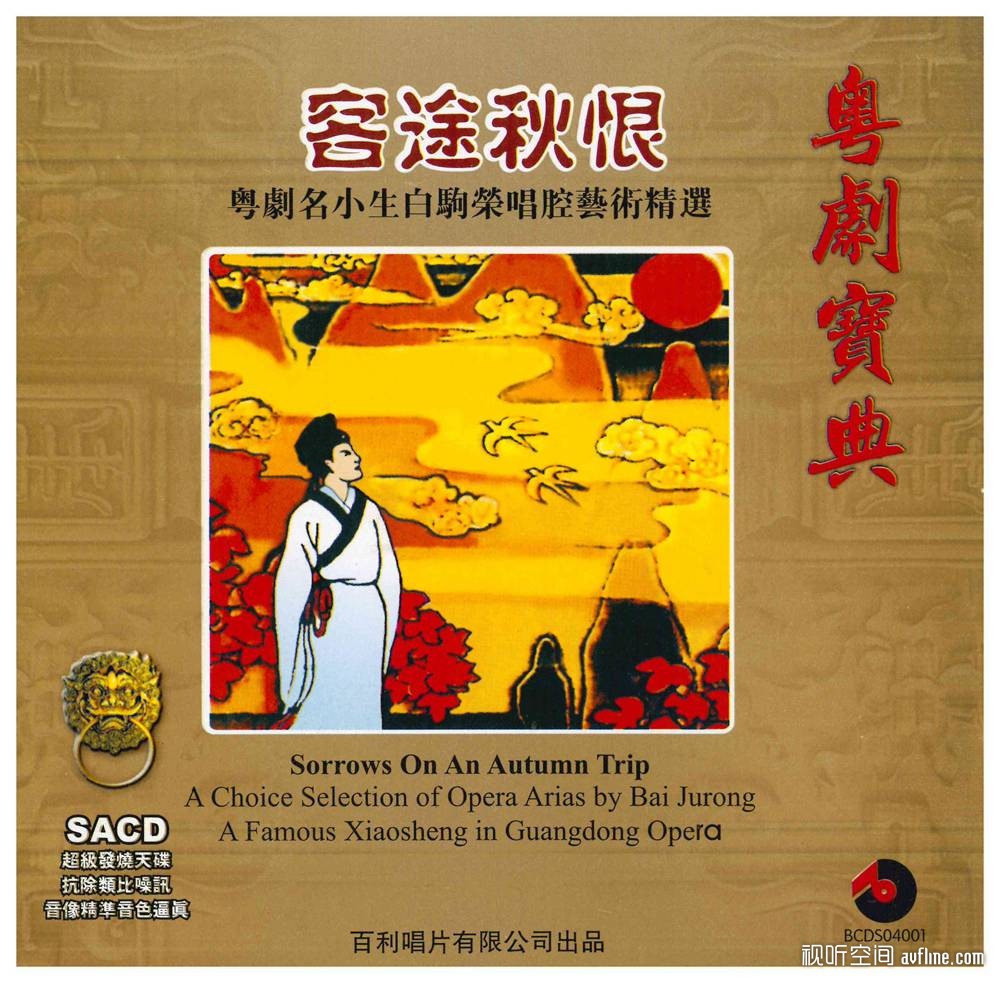

《客途秋恨》粤曲唱片

粤剧表现

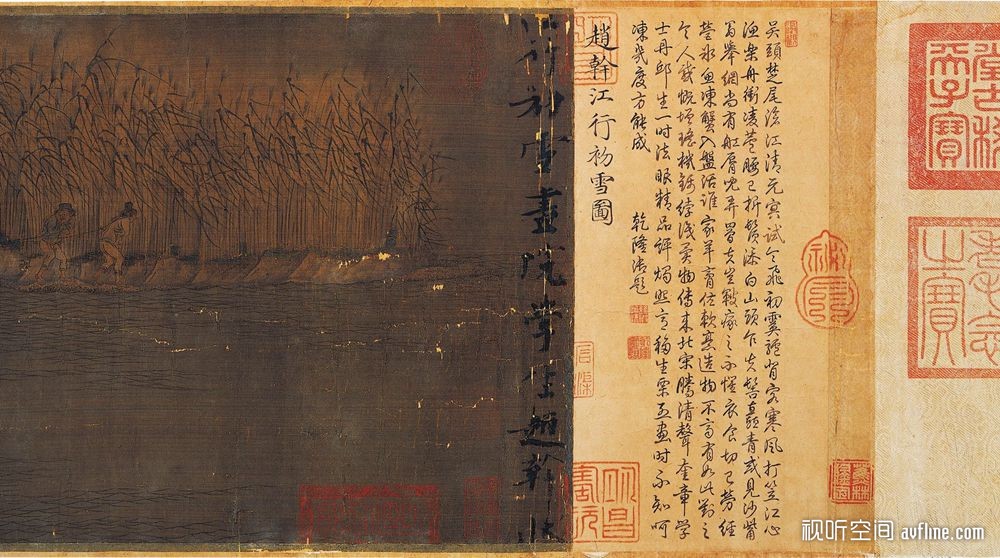

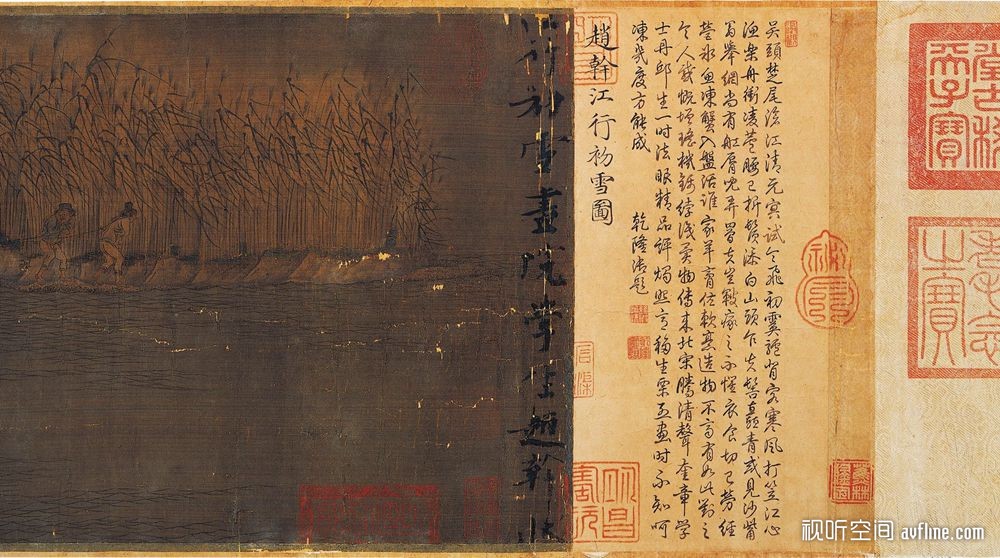

清•佚名《南后主李煜彩像》

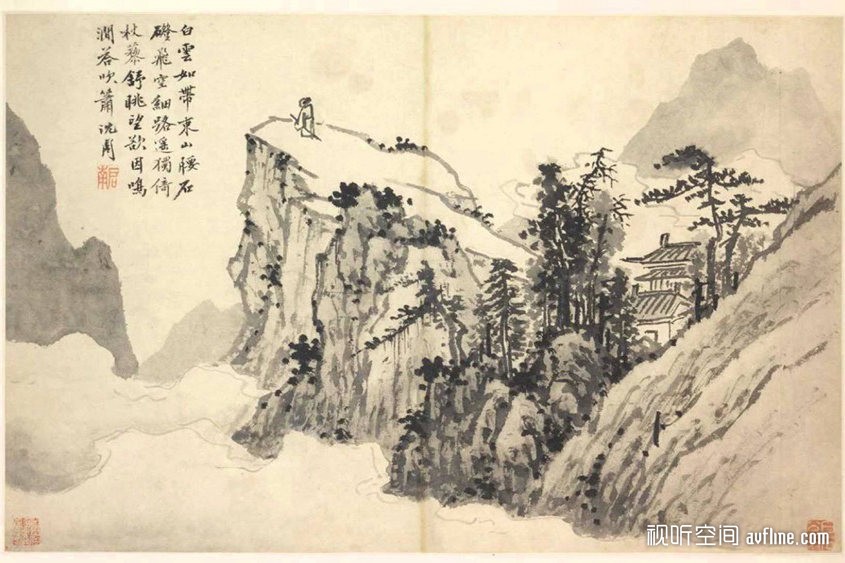

李煜题 江行初雪

画院学生赵干状

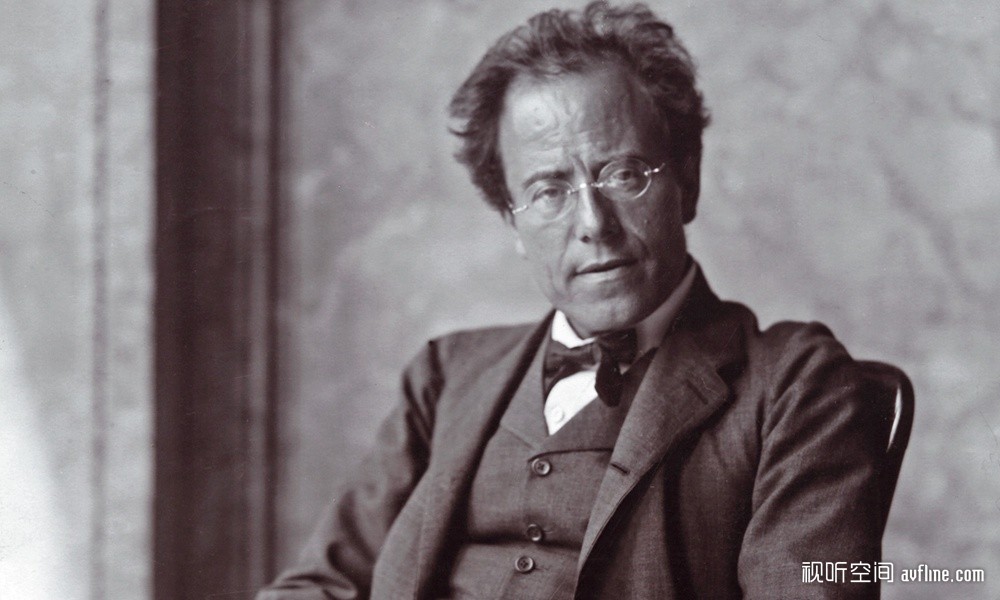

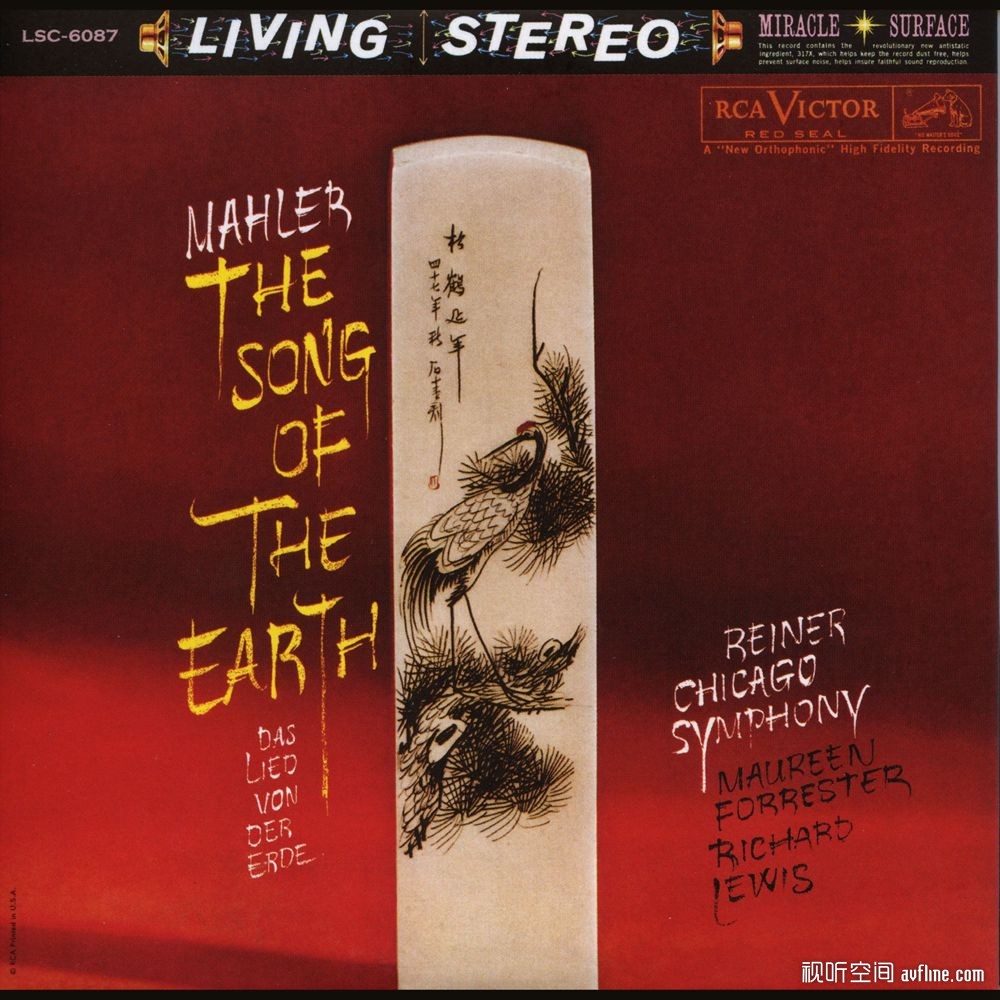

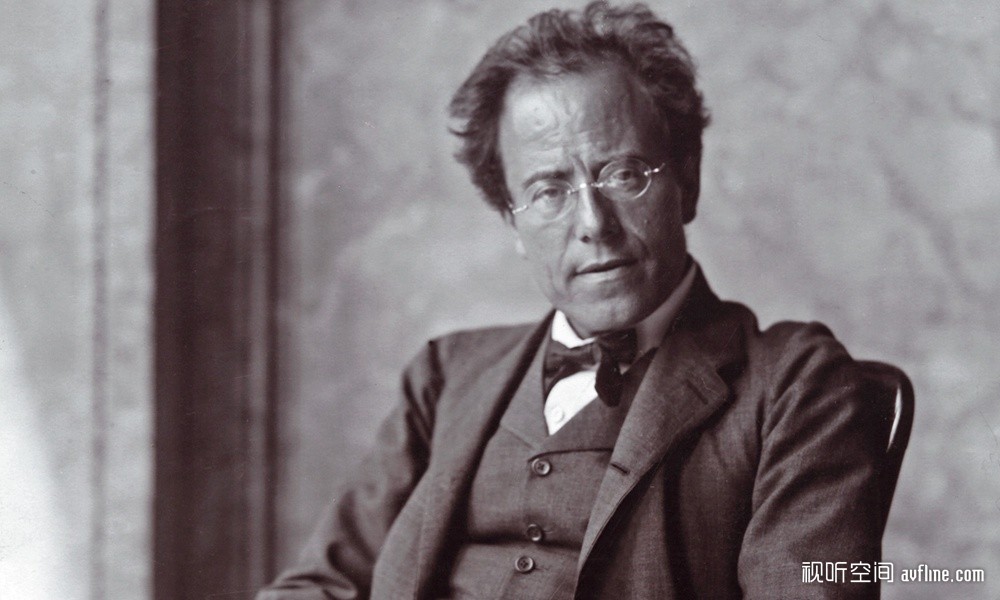

马勒

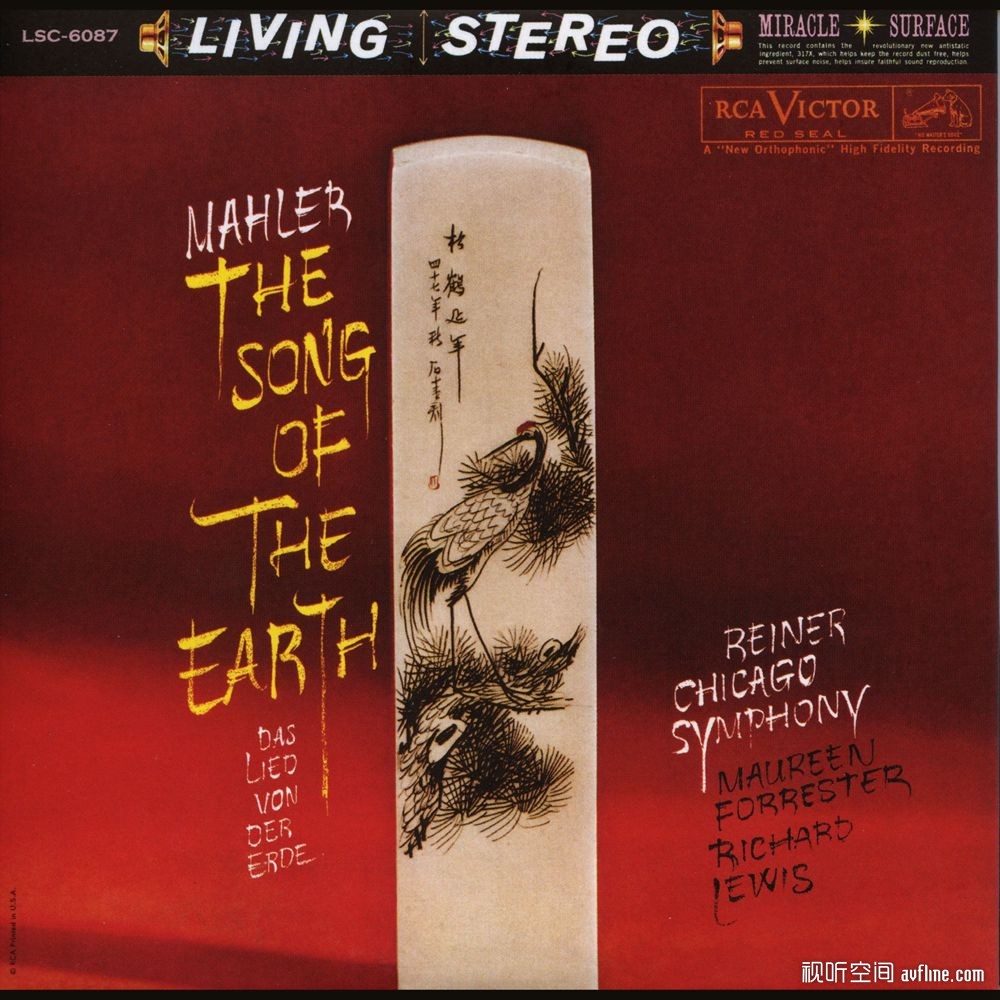

莱纳指挥芝加哥交响乐团

的大地之歌唱片

电影《林肯》剧照

西贝柳斯

浏览 3,292

原作者: 邓朗然