简介:在写第八交响曲时,贝多芬正处于创作能力与名气的顶点。他刚写完第七交响曲,对那部作品非常满意,大家对它也是非常喜爱,不少史料记载都有写到贝多芬经常被要求演出第七交响曲。不过,随之以来的第八交响曲可以说是 ...

在写第八交响曲时,贝多芬正处于创作能力与名气的顶点。他刚写完第七交响曲,对那部作品非常满意,大家对它也是非常喜爱,不少史料记载都有写到贝多芬经常被要求演出第七交响曲。不过,随之以来的第八交响曲可以说是另一篇神奇的大师之作,其中也许包含着他当时的感受——他病了,必须做矿泉浴治疗。

于是在1811年,贝多芬前往温泉小镇特普利采(Teplitz),他在那里遇到了大文豪歌德。相信很多读者都曾从各个渠道中读到过这两位巨匠的伟大相遇——虽然过程充满尴尬:歌德抱怨说,他实在躲不开包围着他的恭维,所有人都来致敬,因为他们两人实在太有名了;而贝多芬回说,您无需介意,这些恭维话应该都是献给我的。

作品于1814年2月27日在维也纳首演,同时演出的还有贝多芬的第七交响曲(该曲于之前两个月首演)和《威灵顿的胜利》。贝多芬当时听力每况愈下,但依然坚持指挥首演。在首演上他十分投入,在强处几乎跳到空中,弱处又夸张地蜷起身子。不过据说乐队并未遵照他的指示,而是基本跟从首席小提琴。首演后,听众与评论家的评价都良好,但却不如其第七交响曲那麽热烈。

第八交响曲的有趣之处在于第一乐章迅速地开始,其中包含了精彩的配器。一个强有力的F大调主题,然后是优美的第二主题。主题间机智地互动。音乐突然停了,卡住了,降低了半音,然后到达D大调,出现了一个全新的主题。而当这一切到达极高的速度后,开始的动机再次出现。在这一刻,开始的主题却变成了一个终止式,这就是用音乐开玩笑。可是再往后到达展开部的的时候,玩笑又消失了,d小调的段落里出现了狂暴,英雄性元素又再次出现了。

当第一乐章结束时,第一次听这部交响曲的人或许会期待贝多芬会写出怎么样的慢乐章,可贝多芬偏不,他大概是在想:“嗯,我应该是能写点别的什么东西。”于是拿出了一个谐谑的小快板。很多人说这里贝多芬试图模仿节拍器,不过这个问题还是没有定论的。不过,那些突如其来的元素是非常有趣的,极强,极弱,极强,极弱……贝多芬又在这里开个玩笑,当你以为要重复之后,又结束了。

第三乐章并非普遍的谐谑曲,而是一首怀旧的小步舞曲,但该小步舞曲和十八世纪的模范并不大相同,它留有一种有些沙哑、粗鲁的节奏,以及强烈的力量和对比。例如,在起拍之后紧接着的五拍上,贝多芬指示有“sf”的字样(突强);使得这个开头产生和整部作曲相协调的游戏、调侃意味。据说,开头圆号声的灵感,来自贝多芬对于特普利采航船上号角声的回忆。小步舞曲主题源于奥地利民歌旋律,但经过了精妙的处理。不过依然使得效果有些民间化,而非纯粹的维也纳宫廷沙龙风格。

该乐章由三段曲式写成,中间有一段平和安适的三声中部,与前后舞曲形成鲜明对比。三声中部包括一段享有盛名的圆号与单簧管独奏片断。斯特拉文斯基曾赞扬贝多芬在此处的配器是“无与伦比的乐思”。

末乐章是全曲最重要的一章,速度非常快,虽然标注是“活泼的快板”,但通常演奏到急板的地步。定音鼓在此乐章内有八度的演奏,这在当时是十分不寻常的。

贝多芬在此乐章中更加强调了对比性,许多乐句都十分出乎意料,他认为这个末乐章“非常奇特”,并称贝多芬对于既有条框的冲击力是惊人的。

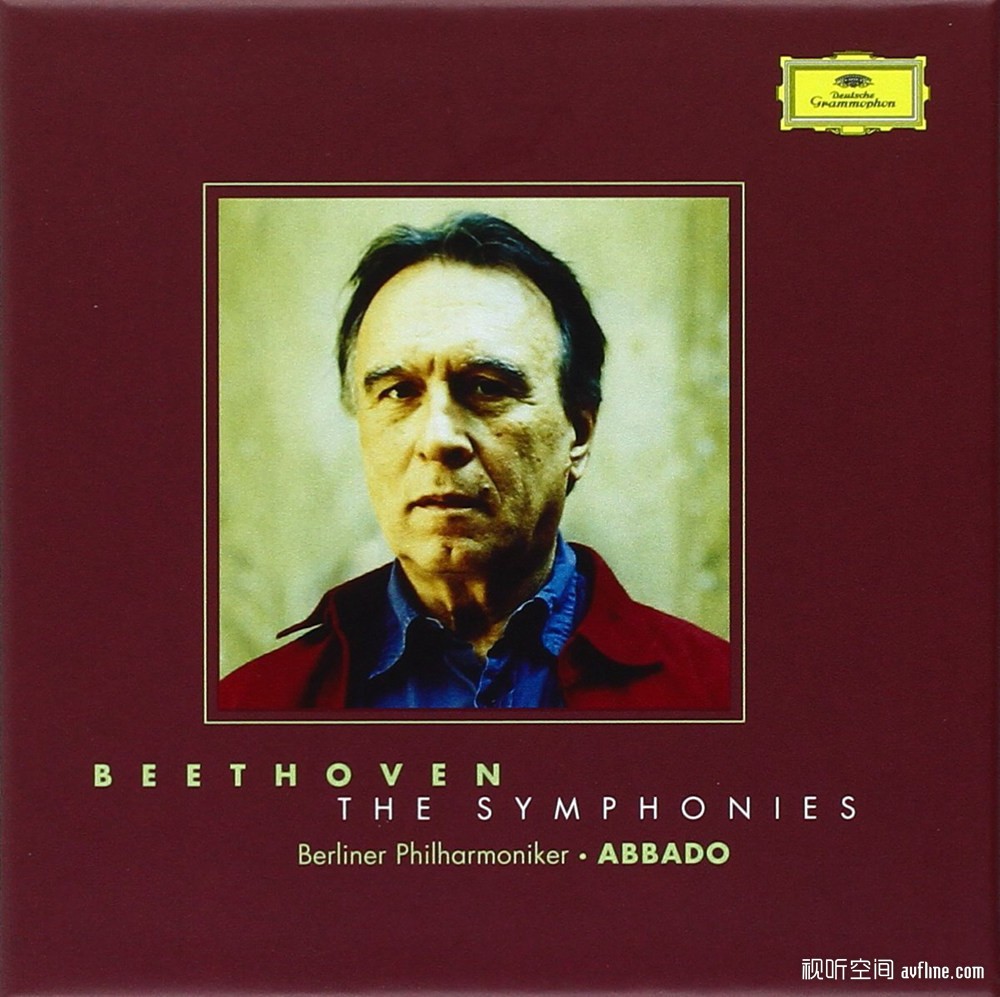

指挥大师克劳迪奥·阿巴多在离任柏林爱乐乐团音乐总监之前,他和柏林爱乐乐团录制了贝多芬交响曲全集的录音。这个录音阿巴多采用了新版的贝多芬净版乐谱,同时也是结合了阿巴多这么多年来人生和艺术的心得,是一个清新隽永的演绎。

为什么会一个“罗马版”呢?当时,阿巴多还带领着柏林爱乐乐团在欧洲进行巡回演出贝多芬交响曲全集,这个罗马的现场好评如潮。于是,DG在2008年的6月,决定出版这个罗马现场实况。

浏览 1,678