现当代对传统的反叛与和解 ——勋伯格

- 现当代音乐之无调性和十二音到底是怎么一回事

- 现当代对传统的反叛与和解 ——勋伯格

- 现当代音乐之可怜英年早逝 ——安东·韦伯恩

- 现当代音乐之 十二音歌剧能手 ——阿尔班·贝尔格

简介:勋伯格 奥地利作曲家阿诺德·勋伯格于1874年9月13日出生在维也纳,二十世纪著名的现当代音乐作曲家之一,“表现主义”乐派的主要代表人物。 勋伯格是一个自学成才的作曲家,小时候家境贫寒,十六岁时父亲去世。这 ...

勋伯格

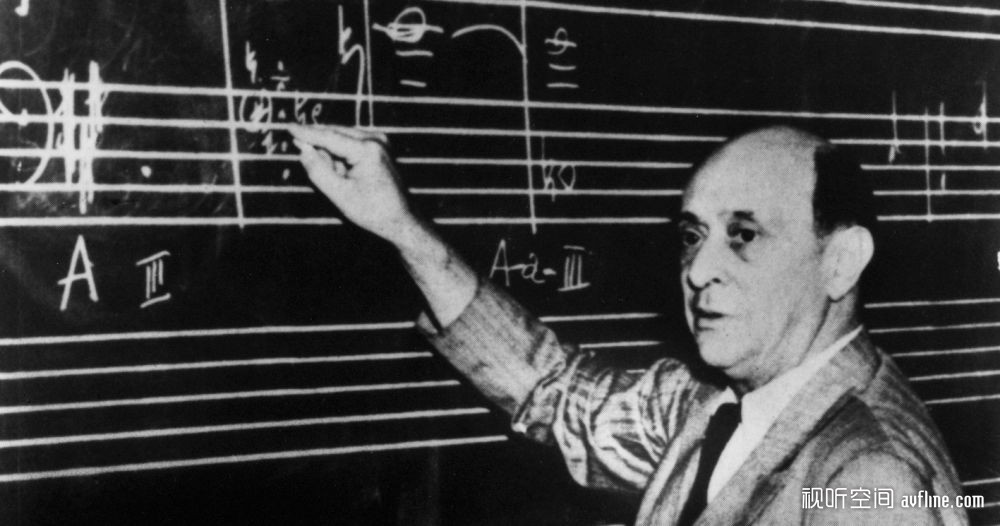

正在维也纳授课的勋伯格

维也纳的勋伯格中心

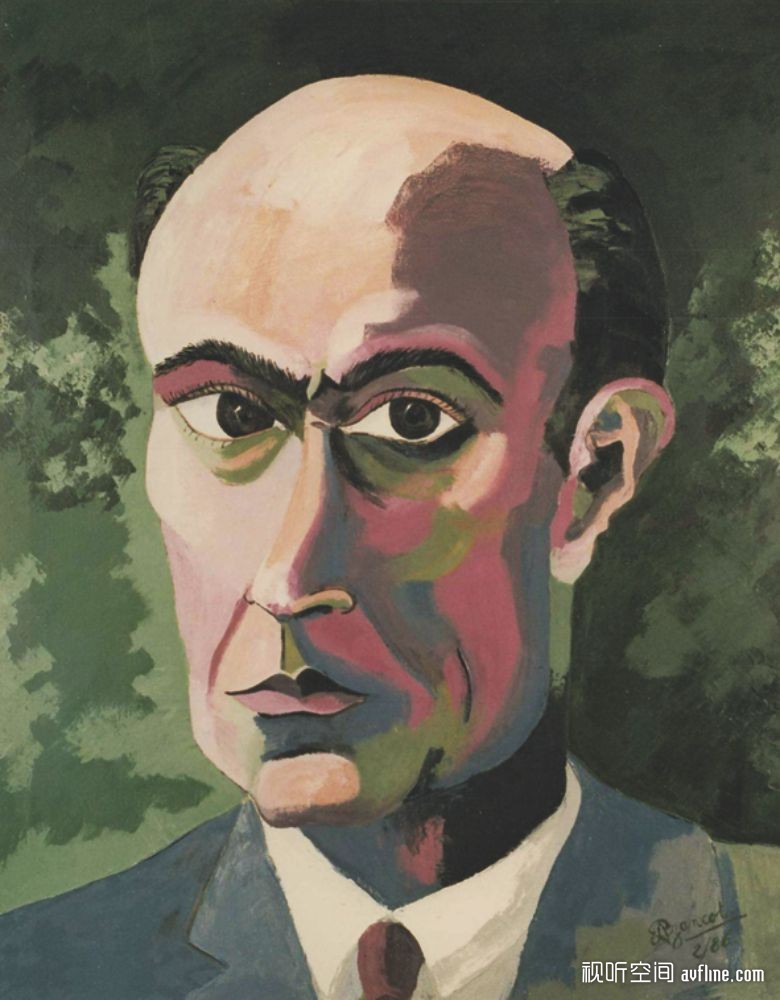

勋伯格的自画像

勋伯格墓地

浏览 2,516

新浪

新浪 淘宝

淘宝