新中国音乐七十年~ 作曲家及其作品(四)| 他,不止《末代皇帝》:苏聪

- 新中国音乐七十年~ 作曲家及其作品(一)| 音乐大师 马思聪

- 新中国音乐七十年~ 作曲家及其作品(二)| 跨越世纪的交响曲巨人 朱践耳

- 新中国音乐七十年~ 作曲家及其作品(三)| 一部“长征”千古名:丁善德

- 新中国音乐七十年~ 作曲家及其作品(四)| 交响民族韵 陈培勋

- 新中国音乐七十年~ 作曲家及其作品(二)| 革命歌曲与 《东方红》

- 新中国音乐七十年~ 作曲家及其作品(二)| 样板戏与革命音乐作品

- 新中国音乐七十年~ 作曲家及其作品(三)| 世界性的中国作曲家 谭盾

- 新中国音乐七十年~ 作曲家及其作品(三)| 一枝独秀 陈怡

- 新中国音乐七十年~ 作曲家及其作品(三)| 从叛逆琴童,到普利策, 再到《山海经》 – …

- 新中国音乐七十年~ 作曲家及其作品(三)| 蝶恋花——陈其钢

- 新中国音乐七十年~ 作曲家及其作品(四)| “反叛”的作曲家 郭文景

- 新中国音乐七十年~ 作曲家及其作品(四)| 无法归类的行者:瞿小松

- 新中国音乐七十年~ 作曲家及其作品(四)| 他,不止《末代皇帝》:苏聪

- 新中国音乐七十年~ 作曲家及其作品(四)| 讲述“中国故事”—— 叶小纲

原作者: 陆羽

简介:1986年,正在德国柏林准备念民俗音乐学博士的苏聪接到了一个来自北京的电话,电话是意大利著名导演贝托鲁奇的助理打来的。大致的内容是,《末代皇帝》的剧组已经进驻北京,还有一周就要准备开机拍摄了,请苏聪马上回 ...

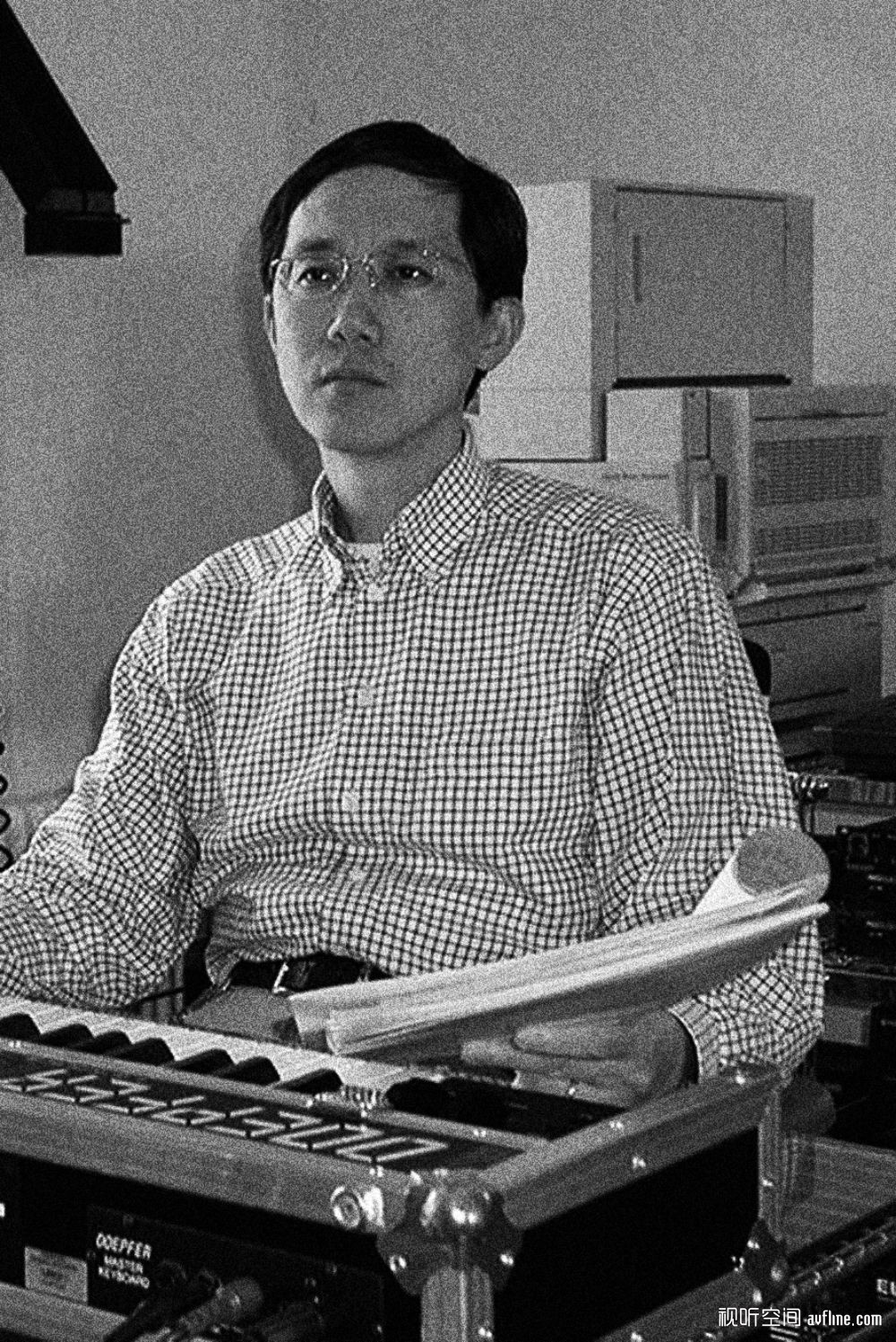

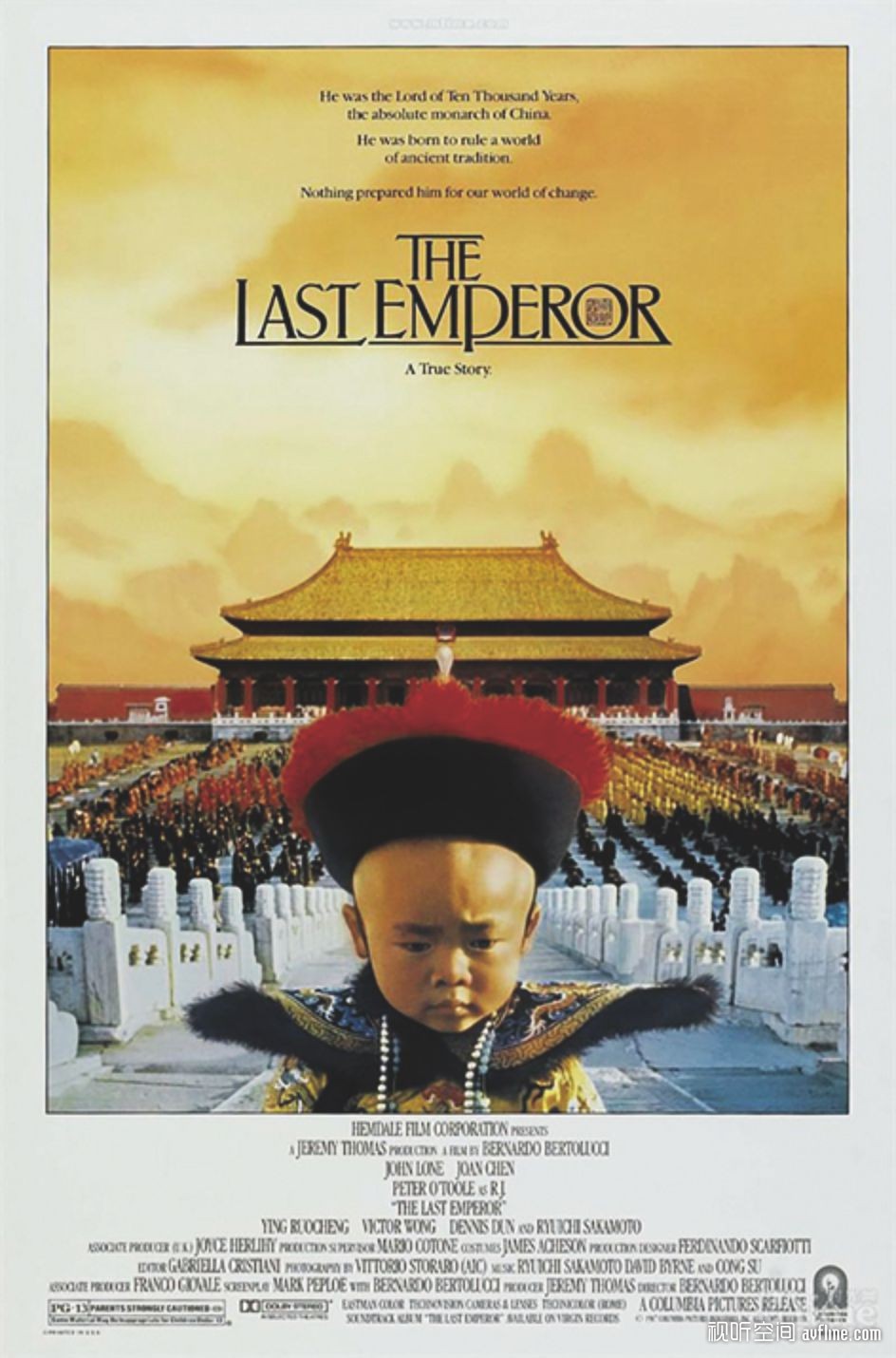

1986年,正在德国柏林准备念民俗音乐学博士的苏聪接到了一个来自北京的电话,电话是意大利著名导演贝托鲁奇的助理打来的。大致的内容是,《末代皇帝》的剧组已经进驻北京,还有一周就要准备开机拍摄了,请苏聪马上回国。

这时,苏聪才想起一年前在《综艺》杂志上看到的广告,自己当时还拜托签约的出版社将作品录音带寄给贝托鲁奇,然而一年内杳无音信,直到现在。

即便如此,苏聪没有多想,他拿出自己的全部积蓄,买了一张回北京的机票。“如果事不成,我连飞回德国的钱都没有。”苏聪说。

到了北京,苏聪和贝托鲁奇第一次见面是在剧组花钱在北影厂内给剧组盖的一个中国古典风格的办公楼里,门梁很低,苏聪个子高,一下子撞在门顶梁上,血流满面。贝托鲁奇见苏聪这么年轻,头上还绑块绷带,还以为找错人了。

但苏聪为《末代皇帝》的作曲经历的开篇并不十分愉快。《末代皇帝》制片人在苏聪没到就已收到出版商发去的关于版权归属的电报。同时,另一位作曲家莫里斯•贾尔的出版商也在要版权。但是对制片人来说,版权不归他会造成他不少损失。当时坂本龙一在《末代皇帝》里演日本军官,他的经纪人看到制片人一连两三个月都在和苏聪及贾尔的出版商争执版权,就称,若找坂本龙一作曲他就不要版权了。于是贾尔就不用来了,大卫•拜恩和坂本龙一加入,苏聪的作曲时长也缩减到了22分钟。

即便如此,在电影拍摄过程中,苏聪学到了他在中央音乐学院不会学到的东西。为了创作《末代皇帝》的音乐,苏聪做了不少准备工作:读文献、走访专家学者等已不在话下。但要写出符合历史人物实际,又具现代感并合乎电影导演贝尔多鲁奇胃囗的电影音乐,仍是件难事,因为众所周知这位国际著名电影导演对电影音乐的要求是很苛刻的。《末代皇帝》没有分镜头剧本,更没有注明哪个片断有音乐,需要几分几秒。有时候贝托鲁奇只交给苏聪一个文学剧本,要求他每天都参加拍摄活动,在拍摄休息中有时找他讲一下某些场面的音乐设想。至于写作,苏聪只能在深夜进行。一段音乐写完了,通过乐队排练、录成后,还要经过导演组审听通过,否则就要重写至满意。但有时已经通过了的乐曲片段在实拍混录时仍会推翻再来,有时采用的是第五稿,实拍时又临时改用第二稿。

这次电影音乐的创作实践,大大提高了苏聪捕捉、结构音乐形象的思维能力和即兴创作的能力。苏聪曾说:“我后来在德国当讲师、当媒介作曲教授,不断研究音乐和电影的关系,我慢慢才感受到贝托鲁奇这个在电影史上举足轻重的人真是个创造性的天才。我跟他学到了不少东西。比如当时他让我用所学的现代技巧来塑造新的民族音乐的办法,我以后在其他导演处都再没听说过了。”而在告别宴会上,贝托鲁奇对苏聪说:“你的作品具有高贵、典雅而略带忧伤的气质,与这部电影的音乐风格是一致的,这是我邀请你来创作的原因,对你的创作我很满意。”

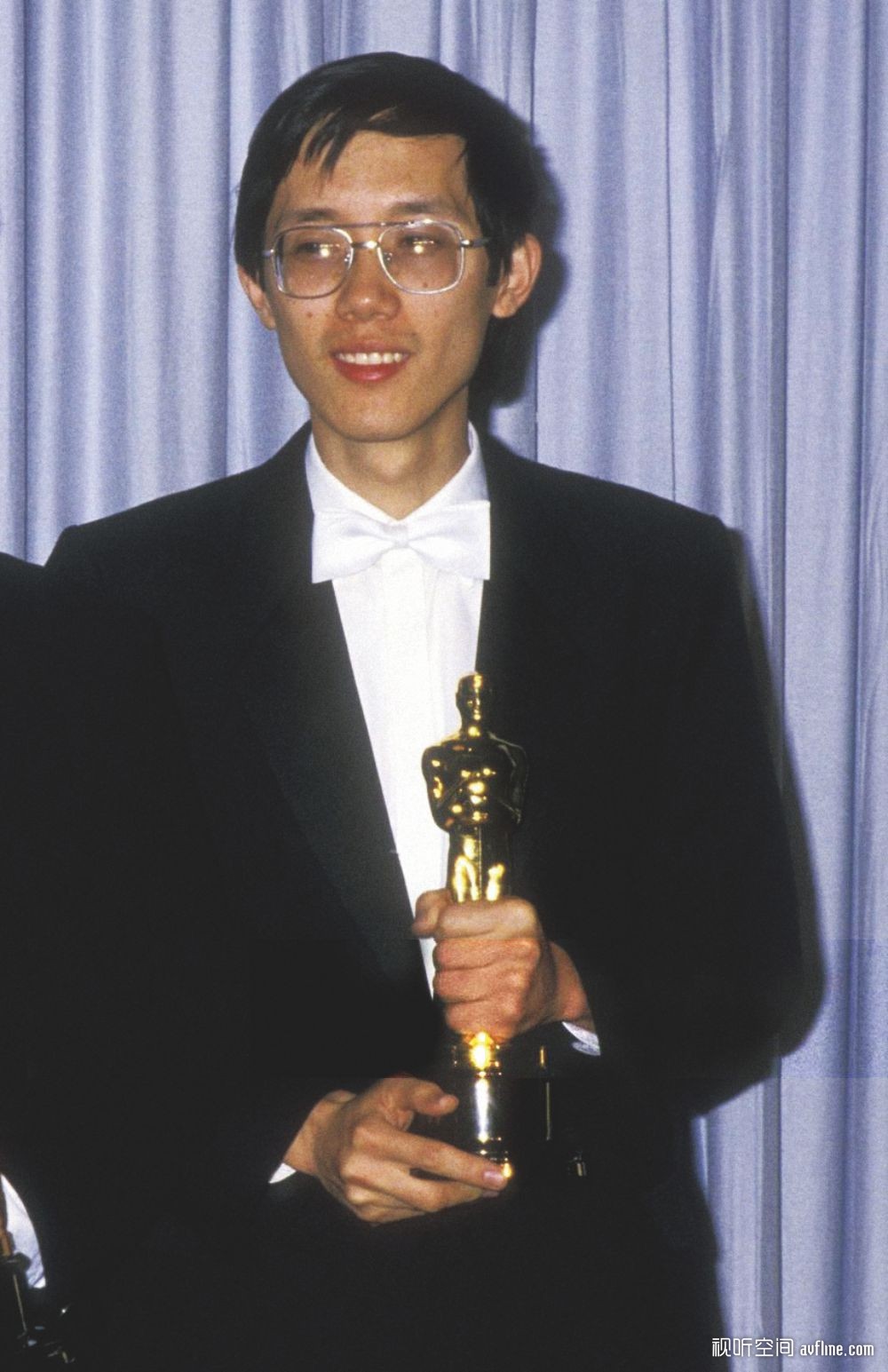

1988年,凭借《末代皇帝》的原创音乐,31岁的苏聪和坂本龙一、大卫•拜恩一起,夺得第60届奥斯卡最佳原创音乐奖。

但苏聪的成就,远不止于《末代皇帝》。

1982年,在中央音乐学院毕业之后的第三天,苏聪就离开北京,奔赴慕尼黑。苏聪曾经这样描述他在慕尼黑时的生活:“刚到慕尼黑时,为尽快、更多地了解现代音乐,每天早起晚睡,以便将晚饭安排在11至12时之间,这是现代音乐专题的播放时间。以后,对各种风格、体裁的音乐也都听了,包括流行音乐,这种生活维持了4年。还节衣缩食地省下钱来,看了大量的歌剧、舞剧、音乐会,但参与最多的是本市大多数人都‘不屑一瞥的现代音乐会’。到各地参加现代音乐会,也曾在卡▪施托克豪森指导下分析过一些作品。但不久,或者说两年后对先锋派音乐的兴趣就少了不少。”

跟他一起住的也是在慕尼黑音乐学院求学的学生,他叫做汤沐海。汤沐海到柏林跟随卡拉扬学习后,有一天给苏聪打去电话,说柏林要在1985年办“地平线”艺术节。为呈现来自亚洲的新声音,艺术节要委约三名亚州作曲家给柏林爱乐音乐厅创作,当时名满天下的日本作曲家武满彻、韩国作曲家尹伊桑已经入选,艺术节组委会想选个年轻的中国作曲家,汤沐海便推荐了苏聪。于是苏聪完成了乐队音乐《破晓》,同年还拿下了国际现代音乐协会办的国际作曲比赛奖。

《破晓》在瑞士上演时,巴塞尔的德文报评价说:“这是一部在交响乐队中强调打击乐的高度综合的作品,是东西方文化的结合,对听众来说也是特别动人的作品。它虽具有鲜明的现代派风格,但不属于学院派中实验性的那种类型,而是建立在不同的艺术格调中去想像的那一种。”

苏聪在谈及创作体会时说:“这首乐曲与其讲是在描写空灵、淡雅、神秘、虚幻的远古意境,不如讲要借此表达对今天这个动荡不安的时代的认识……通过火一般热切的呼唤去诉诸社会的进步。”

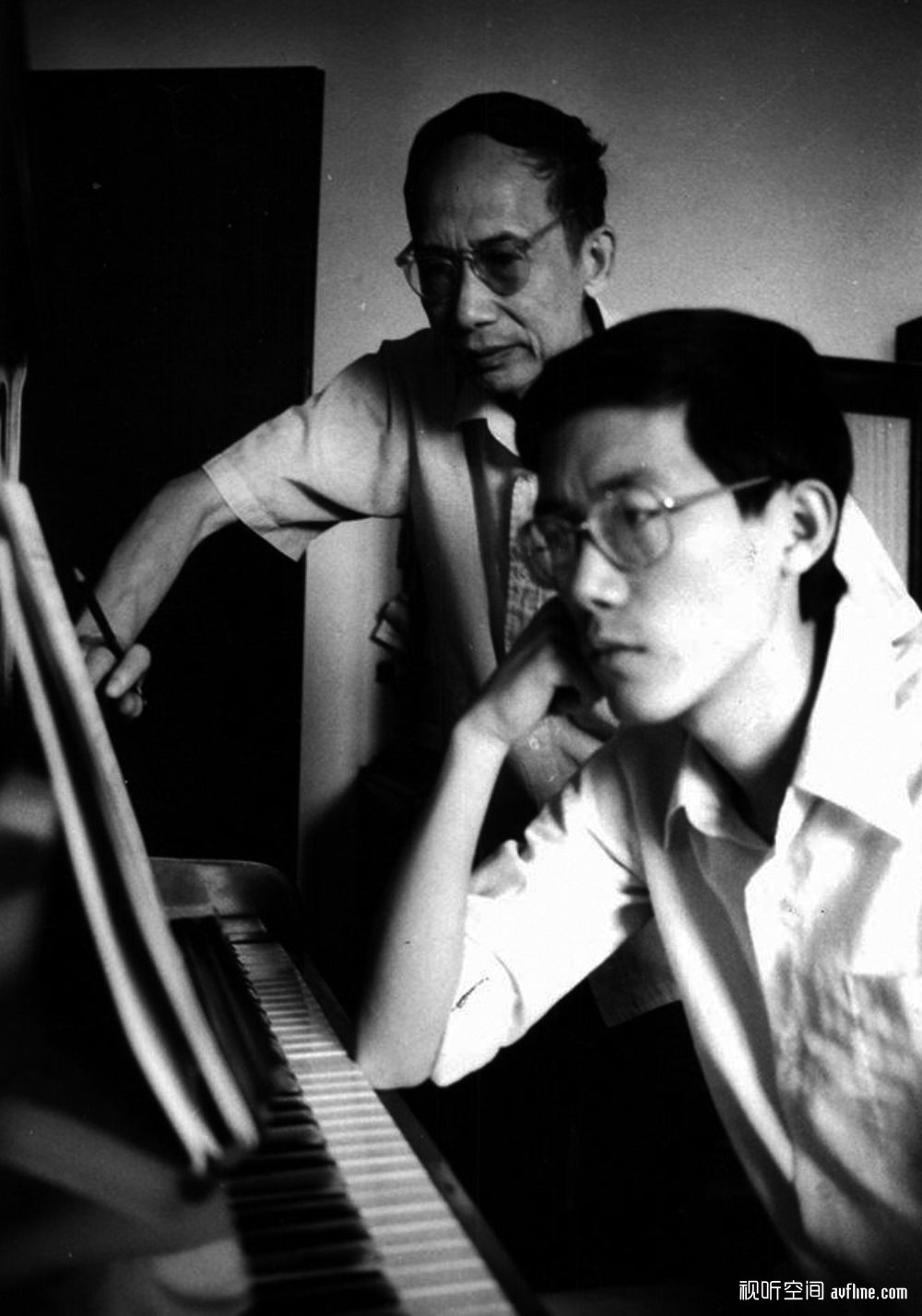

《钢琴幻想曲》1995年获得国际钢琴作品比赛第二名。它是与《破晓》同一时期完成的。这时苏聪已在柏林自由大学音乐研究所随库克尔茨教授攻读比较音乐学博士学位。这部作品是为纪念李斯特逝世一百周年举办的国际钢琴作品比赛而创作的。为演奏成功,父亲建议苏聪要以中国人的音乐思维和特有的表达思想感情的方式来解释李斯特的音乐。创造意境则要标新立异,可以想像到夏日的清晨,曙光初露,它柔和而透明;平静的山谷中,一壶清水飘着或红或绿的落叶;小鸟一阵惊飞,引起山谷的回响;远处,瀑布从天际一泻而下,奔腾汹涌流入池中,山林又是这样的安静。同时,为使钢琴演奏出中国拨弦的琴声,父亲建议苏聪把琴盖打开,用手指作各样的拨弦,其中有轻重拨,用扣环拨,用指甲靠近琴桥拨及运用波形滑奏等多种方法。结果,苏聪成功地运用了许多崭新的创作手法。香港作曲家联会主席曾叶发对此评论说:“作品听起来很有中国古琴味道,苏聪的音乐散文风格在此曲中得到了充分的展现。”

不过,相比于他在中央音乐学院那些大量使用中国音乐元素创作的同学们来说,苏聪的着眼点要“世界”得多。他的第一部歌剧《当太阳从东方升起时》,讲一个荷兰人经非洲到新加坡贩毒后被处死的故事,作品里融合了西方、南方和东方的音乐元素。第二部歌剧是为德国两家歌剧院创作的《古巴鸡尾酒》,有非洲的节奏,拉丁美洲的旋律。第三部歌剧《水银灯光中的世界》,由柏林国际艺术节、瑞士巴塞尔歌剧院、澳大利亚的布里斯班音乐节联合委约,作品中独唱的歌词都是用中国诗人顾城的诗歌写成的。

如今,苏聪60岁了。他留在德国,教书、创作。他的作品中可以听见中国风格,也听见来自世界各地不同的音乐元素的影响。他说他喜欢把不同的配方放到一起,熬成新药。在一篇报道中,他曾给记者发来一篇这样的邮件:

“我在德国的家位于阿尔卑斯山脉脚下莱茵河边的农村,但对我来说还是游客农人过往不静。为此我每年都会到拜罗依特去几次。这儿没商店,房无网络和通话信号,深冬墙窗透风,此间我仅一次短时间进城购物和上网。拜罗依特森林地区穷乡辟壤,瓦格纳在此生活,李斯特在此生活,阿• 赫夫曼在此写了童话《胡桃夹子》。我和德国人开玩笑:这儿越闭塞,人越穷,越土,越不开窍,就越能利于生产文化。”

浏览 3,623

新浪

新浪 淘宝

淘宝