第一届柴可夫斯基国际音乐比赛轶事

原作者: 熊英翔

简介:1958年, 苏联举办了第一届柴可夫斯基国际音乐比赛,只设钢琴和小提琴两个项目(后来增设了大提琴、声乐等其它项目)。 苏联当局举办这个比赛肯定有彰显其世界大国地位的政治目的。但是恐怕苏联领导人、音乐界和公众 ...

1958年, 苏联举办了第一届柴可夫斯基国际音乐比赛,只设钢琴和小提琴两个项目(后来增设了大提琴、声乐等其它项目)。 苏联当局举办这个比赛肯定有彰显其世界大国地位的政治目的。但是恐怕苏联领导人、音乐界和公众都没想到, 第一届比赛最引人注目的钢琴第一名得主最后是一个美国人。

古典音乐爱好者应该对克莱本(Van Cliburn)这位出生于Louisiana、成长于西得克萨斯一个石油小镇的Juilliard音乐学院学生如何征服苏联评委和听众的故事耳熟能详。 那都是什么评委啊! 比赛组委会主席是肖斯塔科维奇, 钢琴评委会主席是钢琴大师吉列利斯(Emil Gilels),评委会成员包括另一位钢琴大师里赫特(Sviatoslav Richter),以及吉列利斯和里赫捷尔两人的老师涅高兹(Heinrich Neuhaus)。

俄罗斯-苏联钢琴家在古典音乐界是一种神奇的存在,似乎他们总能打破各种极限; 每次我听一位以前没听过的俄苏钢琴家的录音,总能得到惊喜。 比如Maria Grinberg,有多少人知道她是第一位录制贝多芬钢琴奏鸣曲全集的苏联钢琴家呢(吉列利斯和里赫特都没录全)? 在听过几十种“热情奏鸣曲”的录音后,她的演绎仍能令我震惊!

在这样一个出产钢琴大师犹如吾国出产乒乓球世界冠军一样的国度, 克莱本的冠军简直可以说是奇迹。 尤其是据说里赫特和涅高兹给克莱本的三轮比赛都打了满分,而给后来获得第二、三名的苏联钢琴家Vlassenko和Starkmann打了零分。(另一位获得第二名/银奖的是中国钢琴家刘诗昆。)

据说, 当苏联文化部长和吉列利斯向赫鲁晓夫汇报时, 后者说:“他果真是最棒的? 那就发给他吧!”

我很早就听过克莱本演奏柴可夫斯基第一钢琴协奏曲的录音——就是那个与苏联指挥家康德拉辛(Kondrashin)合作的RCA版, 据说是历史上第一张销量超过100万张的古典音乐唱片;25年前我在北京图书馆的视听室就听过, 后来又自己买了CD。 我只能说, 在我听过的几十个版本中, 这一版听起来并无出众之处。

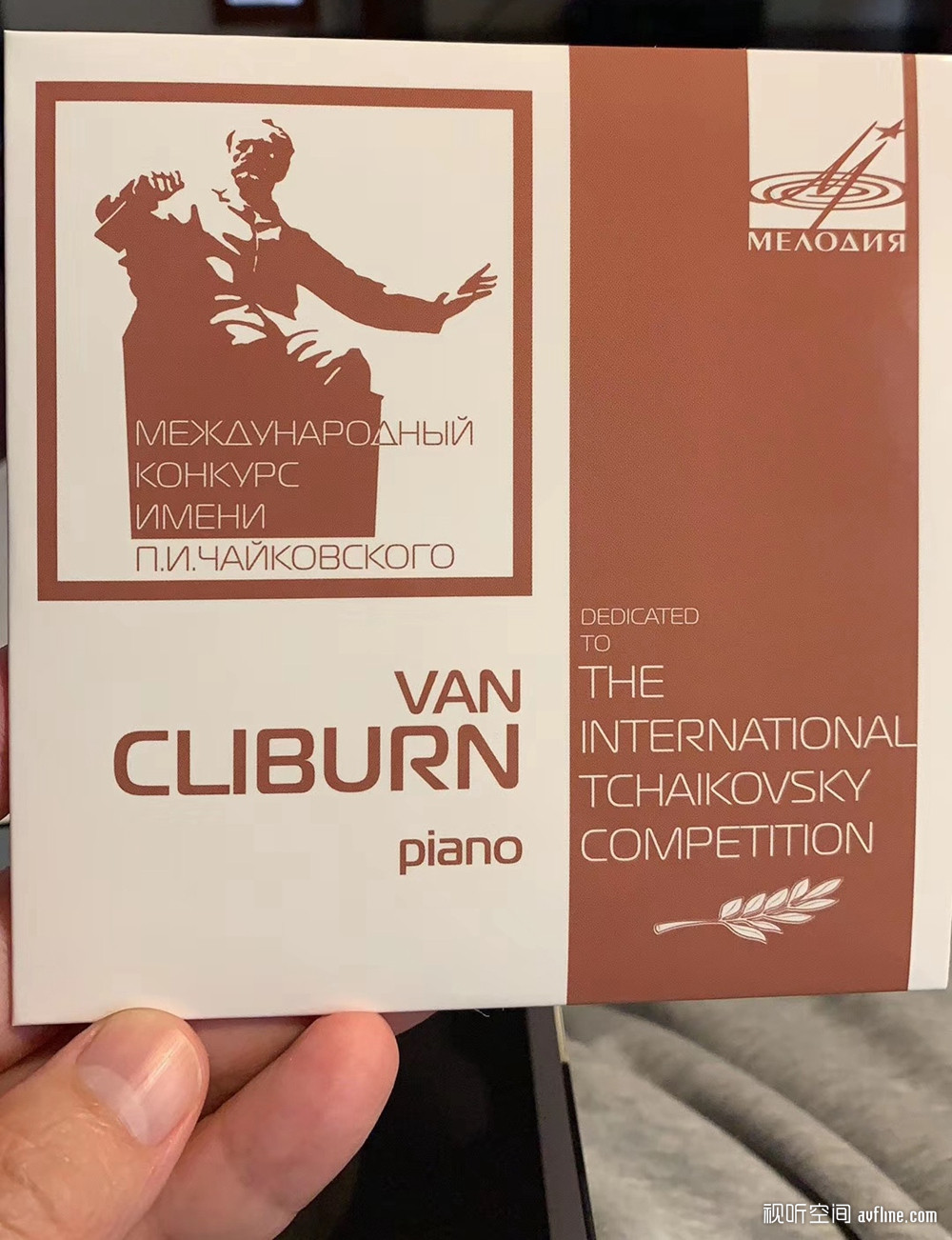

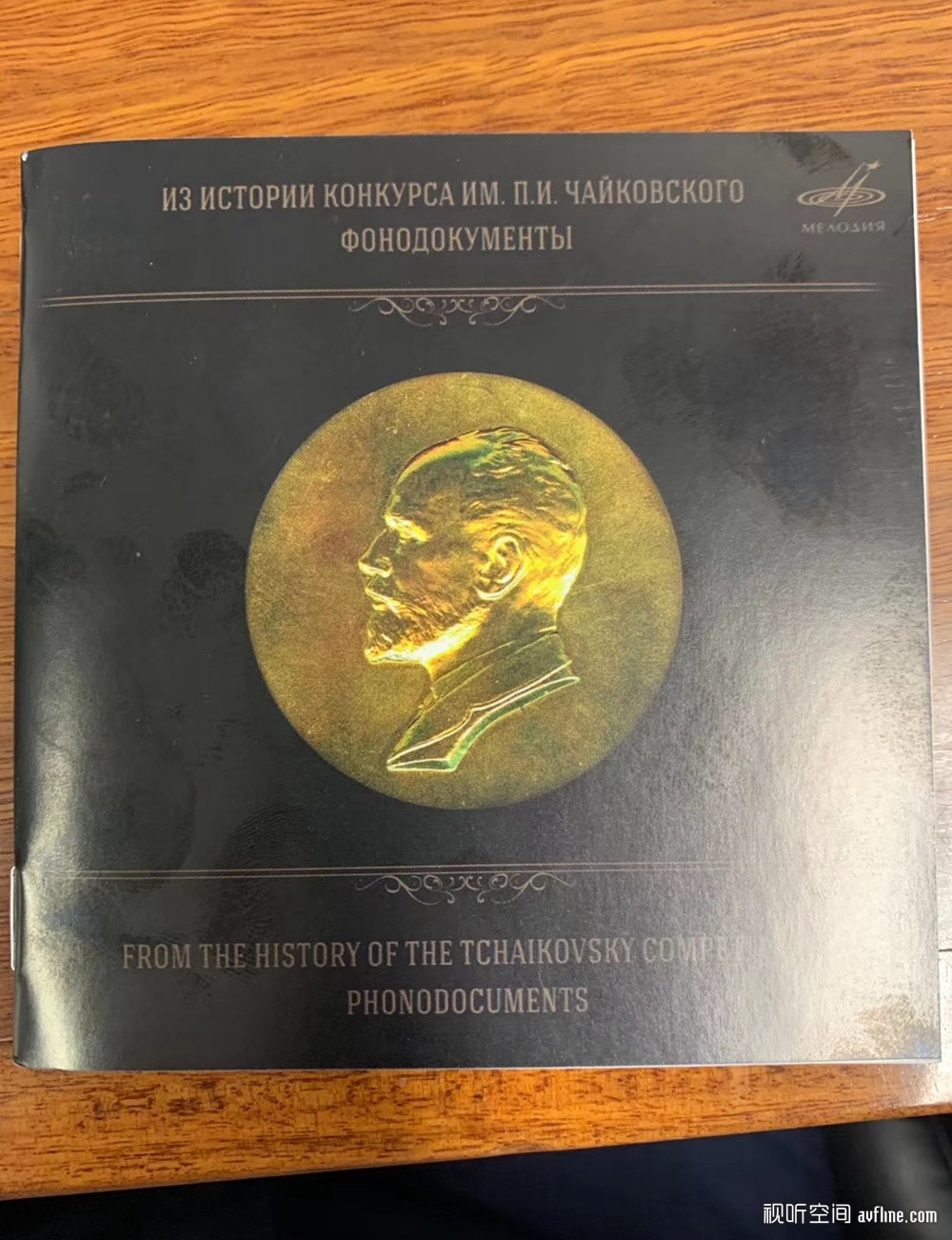

上图这套俄罗斯“旋律”(Melodiya)唱片公司出品的CD, 收录了克莱本在1958年柴可夫斯基音乐比赛期间与康德拉辛指挥的莫斯科爱乐乐团演奏的柴可夫斯基第一钢琴协奏曲。 我终于有机会判断一下, 1958年苏联观众和评委的热情, 有多少是针对音乐演绎, 又有多少是一种被压抑的情绪宣泄; 或者苏联乐团的水平是否高过美国RCA Victor乐团。 图一这套同样由“旋律”公司出品的CD则收录了被里赫特和涅高兹打“零分”的两位苏联钢琴家的录音。

首先, 这张CD上的柴可夫斯基“一钢”并不像是比赛现场录制,而像是赛后录制的,因为既没有观众的(咳嗽、鼓掌)声音,也没有现场录音那种不可言传的紧张感。听上去这个版与克莱本和康德拉辛后来在美国录制的“白金唱片”十分接近, 前者稍多一点生气和“不整齐感”。

其次,这张CD上的另外两首曲子——贝多芬的“热情”钢琴奏鸣曲和李斯特的“爱之梦”第三首都是克莱本的“保留曲目”,其中前者是现场录音。 从前者也许可以猜到一点苏联听众和评委喜欢克莱本的原因: 这个美国人的力度和为了整体“气势”而不惜牺牲技术细节的冒险精神听上去很有所谓“俄罗斯味道”, 也许也比较适合这首曲子和那个场合。

但是上图这张CD上克莱本与康德拉辛合作的拉赫玛尼诺夫第三钢琴协奏曲,我以为是比上述柴可夫斯基“一钢”更成功的演绎,并且是现场录音! 能够在音乐会(我想可能是比赛结束后的获奖音乐会)上挑战“拉三”本身就是实力的体现,而且我认为克莱本表现出相当充分的整体性。 这张CD还收录了克莱本在音乐会上用俄语(!)讲的一段话(他在Juilliard音乐学院的老师就是俄罗斯著名钢琴大师和教育家Rosina Lhévinne), 大意是感谢深情厚谊、永远不会忘怀, “I fell in love with you!” 讲完这些话, 他又弹了一曲——《莫斯科郊外的晚上》! 据说很多台下观众当场就泪流满面了。

同一张CD上也收录了据说被“打零分”的两位苏联钢琴家Naum Starkmann和Lev Vlassenko演奏的各一首曲子, 都很短,很难与克莱本做公平的对比。 不过我个人以为, 即使是以里赫特和涅高兹的标准, 给这两位选手打零分,恐怕在音乐上也不一定能站得住脚。 两位大师的举动, 或者说他们如此举动的传说(Melodiya的CD说明小册子就没提到这段“著名”的轶事), 恐怕未始没有政治抗议的成分。 往阴谋论的方向多想一点, 在美苏两个核大国之间的关系在1956年苏联入侵匈牙利之后降至冰点之时, 让一个美国人得到这个大奖恐怕也未始不是一张聪明的“感情牌”, 有利于赫鲁晓夫第二年对美国的首次访问; 更何况, 这个美国金发小伙子在俄国大妈和姑娘眼里又是那么可爱!据说他在莫斯科的音乐会上, 观众扔上台的花多得堆积成山, 在莫斯科收到的礼物装了十几箱子。 也许他自己看得最清楚:”I’m not a success,” Cliburn announced with stunning foresight after winning in Moscow. “I’m just a sensation.” (”A Russian Was Supposed to Win”, by Stuart Isacoff)

浏览 475

新浪

新浪 淘宝

淘宝