香港乐评人 郑延益(上)

原作者: 翊青

简介:西方艺术界有一个很奇特的现象,从二战前至上世纪九零年中期,不管是古典音乐、绘画、芭蕾、录音技术、电影,甚至是哲学……等等,都呈现出艺术历史的巅峰,呈现出最绝无仅有的黄金时段。拿古典音乐来说,纵然现在人 ...

西方艺术界有一个很奇特的现象,从二战前至上世纪九零年中期,不管是古典音乐、绘画、芭蕾、录音技术、电影,甚至是哲学……等等,都呈现出艺术历史的巅峰,呈现出最绝无仅有的黄金时段。拿古典音乐来说,纵然现在人才多不胜数,但是能够再出现海菲兹、米尔斯坦、霍洛维兹、富特文格勒、切利比达克…….等等这种永垂不朽的人物吗?笔者时不时在思考这个问题,也经常请教界内长辈,但都没有一个说服性的答案。有人说是二战给人巨大压力的环境才激发出艺术巅峰的造诣,可是很多大师在二战前就已经出现了,当然他们在二战后的风格很不同,像 Knappersbuch、穆拉文斯基、霍洛维兹等,这些人在二战前的录音都已经登峰造极!还有人说是社会制度的影响,可是像海菲兹、米尔斯坦、霍洛维兹、滕斯泰特、马舒这些人从共产制度的环境转换至资本制度,他们的技巧与诠释并没有走下坡或断层过,令人想不透,莫非这是艺术历史的宿命!

古典音乐在中国21世纪的下半阶段也有类似的情况,作曲家陈其钢与何占豪在进入90年后依然有一些非常好的作品,但已经没有像「梁祝」这种流传千古的著作了。80年代日本的桐朋学院与中国的上海音乐院是亚洲两所音乐圣堂,所培养出来的学生不必到西方或俄罗斯留学就可以在国际大赛中频频获奖,80-90年代是上音的历史巅峰,90年代欧美两岸前十大乐团里面的亚洲面孔来自上音的人比日本人还多( 90年末欧美乐团中的日本人一下大幅度减少,韩国人开始大量考入,甚至在柏林爱乐与阿姆斯特丹大会堂都有 )。还有在西方出现卓越的中国芭蕾舞者、画家、奥林匹克运动员,连中国的政治外交,周恩来在国际上的成就,高智商的手腕既巧妙又君子,连笔者在美求学时期的教授在谈论國际历史的时候都曾主动提起周总理并给予高度的赞赏与折服,此般的辉煌在这个世纪已经不复存在。

中国古典音乐与发烧的“评论”界,也有黄金时代,也是自80年起至90年末,不过竟是在小小的香港。当时香港古典音乐评论界的翘楚有黄牧、刘志刚、郑延益。此三位评论家的文笔在中国古典音乐界可说是后无来者。其中以身兼小提琴老师与乐评人的郑延益,连“西方”音乐家都还会到找到香港与郑老师上课,其中就包含了小提琴家夏姆 ( Gil Shaham ) ,夏姆在与水兰灌录“梁祝”的唱片前还特意背着琴到香港上郑延益家上课。现今在淘宝上还会偶见有唱片广告引用郑延益的评论字句。但自从郑延益在2011年过世之后,如今知道郑延益的人已经是少之又少,就连现今的行内音乐家们,也只是对这位“祖辈”名师略有所闻,却不知道郑延益究竟是何许人也!

笔者有幸在1993年通过上音毕业的朋友认识郑延益老师,之后与郑老师维持了多年的师徒情谊。笔者2002在台湾指挥“梁祝”前两个月,带着总谱飞到香港与郑老师上课 ( 郑老师在上音任教时是何占豪的老师 ),当时笔者在郑老师家中与郑老师盯着总谱一页一页地讨论,六七个小时没有休息停顿过。郑老师嘱咐过笔者,一定要读好“大地之歌”才能成为一个好指挥,要读懂大地之歌一定要去爬黄山;中国铜管落后,一定要听爵士才能理解铜管的技巧,才能在排练的时候掌控好铜管等。除了音乐以外,我们亦时常聊到中国历史、香港社会、易经,都令笔者受益良多至今怀念。

郑延益老师在香港除了教小提琴外,同时在“发烧音响”与“明报周刊”杂志上发表古典音乐评论多年,期间曾在国内出版过 “春风风人” 一书,内容是他过往刊登过的音乐评论精选。此书出版头几年曾在国内音乐界造成轰动,现已绝版,曾在网上见过数次有人以高价出售。笔者从1990年起收集郑延益老师的评论并视为珍藏,其中有很多宝贵的文章在 “春风风人” 书中并没有纳入,郑老师曾向笔者提过要出版续集,可是并没有实现,非常可惜!郑老师的乐评有关于唱片、音乐会、音乐家、唱片公司、唱片市场的评论,在音乐的范围中包罗万象,他自己本身曾是小提琴与中提琴老师,评论关于小提琴的演奏与唱片最为精彩,其中以评论 “克莱斯勒” 与 “海菲兹” 最为精辟。不过这些文章都已经无法见到,除非能找到二三十年前的二手杂志才得以再现。笔者精选郑老师著写关于“克莱斯勒”与“海菲兹”的文章,以缅怀郑延益老师与单纯爱好古典音乐的目的与读者们分享。

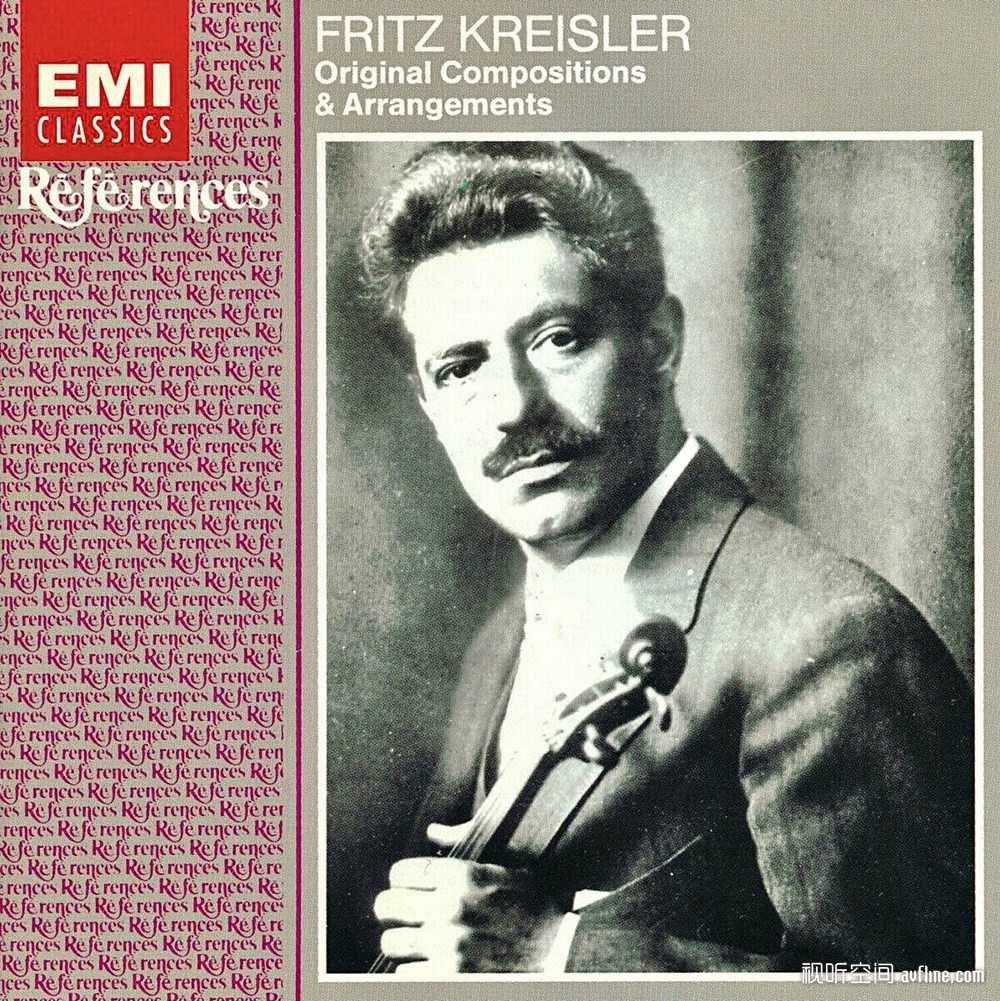

凡是乐迷必备的 CD – 郑延益

EMI 做事总要比别人慢一拍,但这次总算不太慢,出了这张 CD,功德无量。已写了两张一九九三年最佳 CD,这里的这张却是乐迷 (不论迷什么样的音乐)皆必备的 CD,理由是:

1. 它告诉我们小提琴琴音,应该可以是怎样的;它不同于历史上或现在任何 CD 或现场演奏家的琴音,只有这样的琴音才能发挥一把 De Gesu 或 Stradivarius 琴的全部质量,四根弦各具特色彩,G 弦如金的法国号,D 如银的英国号,A 弦如双簧管,E 弦如银笛,而且每一只名琴各有不同的色彩,只看一位演奏家是否能发挥它 ( 在此 CD 上至少可以区别 Kreisler 用了两把琴 ),用以表达演奏者内心的全部感情,它说明了发音是最重要的。

2. 它是小提琴演奏艺术最高境界的示范,已超越了小提琴演奏的范筹,是以小提琴来说话,叙述撼人心弦,每一个教师都可以用之来告诉学生这才是提琴艺术的最高境界,不是巴格尼尼的硬技巧,它已超越了这种硬技巧。

3. 它示范了什么叫做小提琴音准,以单音而言,每个音之所谓准,是由于显出了它的调理与和声的关系,表达了旋律和曲子的内容,因此每一个音的音准是可以变的,不是像钢琴上死的固定的。小提琴作为一种乐器,比钢琴更能表达人的心声,主要原因就在此。作为双音,两个音符要准到完全和谐以致听起来似乎已融合成一个音 ( 除 海菲兹外,没有人达到了这个标准 ),可是由于它两个音符之色彩又是如此的不同,以致又可以清晰地、平均地听到两个音在谐和震动;又由于它的主音 ( 双音中必有一个是主音,或旋律 ),是合乎调理、和声与音乐的需要,所以这个双音就更强调出了音乐的内容、调理、和声变化、色彩。这就是 Stern 所说: “ 海菲兹的音准显示了曲子内容、调理和声化。”不但海菲兹如此,克莱斯勒更如此。Tasmin Little 在 Virtuoso Violin ( EMI CDM764507 )中的 Caprice Viennois 其实已很不错,但和克莱斯勒比,引子中其单音的音准已有不同。Tasmin 并没有不准,但克莱斯勒的音准却更强调了调理,因而效果不同;从双音段开始这种分别就更明显,读者去比一比就知道了。甚至于美岛莉在 Encor 中的 Slav 舞曲虽然已很精采,可是和 K 一比 ( 可惜此 CD 没选此曲 ),依然逊色很多。美岛莉是顶尖的“公主”,所以 Stern 才说: “克莱斯勒和海菲兹是高过我们,属于另一境界的人物”。

4. 这张 CD 又告诉大家,学提琴者由于手或年龄的限制,要掌握某些技巧,例如双泛音,是不可能的。但这张 CD 既没有双泛音、十度等的硬技巧,也没有一首奏鸣曲或大协奏曲,但即使克莱斯勒仅仅灌了这里的24首小曲,已足以使他名垂不朽 ( Hassid 只录了8首 )。我之所以预料美岛莉将成为21世纪的“提琴女王”也是由于她的 “Encore”专辑,显示出她已具备了这种条件,而她才21岁,正在稳步上进,同时把这张 Kreisler CD 和任何一张小提琴唱片比,就会告诉你如何去评定小提琴演奏水平的高低。EMI 最大的功劳在于 Andrew Walter 的翻录已做到了将 85% – 90% 的克莱斯勒琴音显示在我们的耳边。不过这些录音大都是 1936-1938 年的,克莱斯勒已达 61 – 63 岁高龄。以此高龄,依然如此精采,这是奇迹。但克莱斯勒的黄金时期是他在 1928 – 1932 年的一批日本 RCA 版的录音。当时他的揉音更动人,开弓更结实。很难想像这张 CD 更神奇的演绎,1982年的的确是,但愿 EMI 能翻出来,因为这张 CD 有不少遗漏的绝响。 (未完待续)

小记

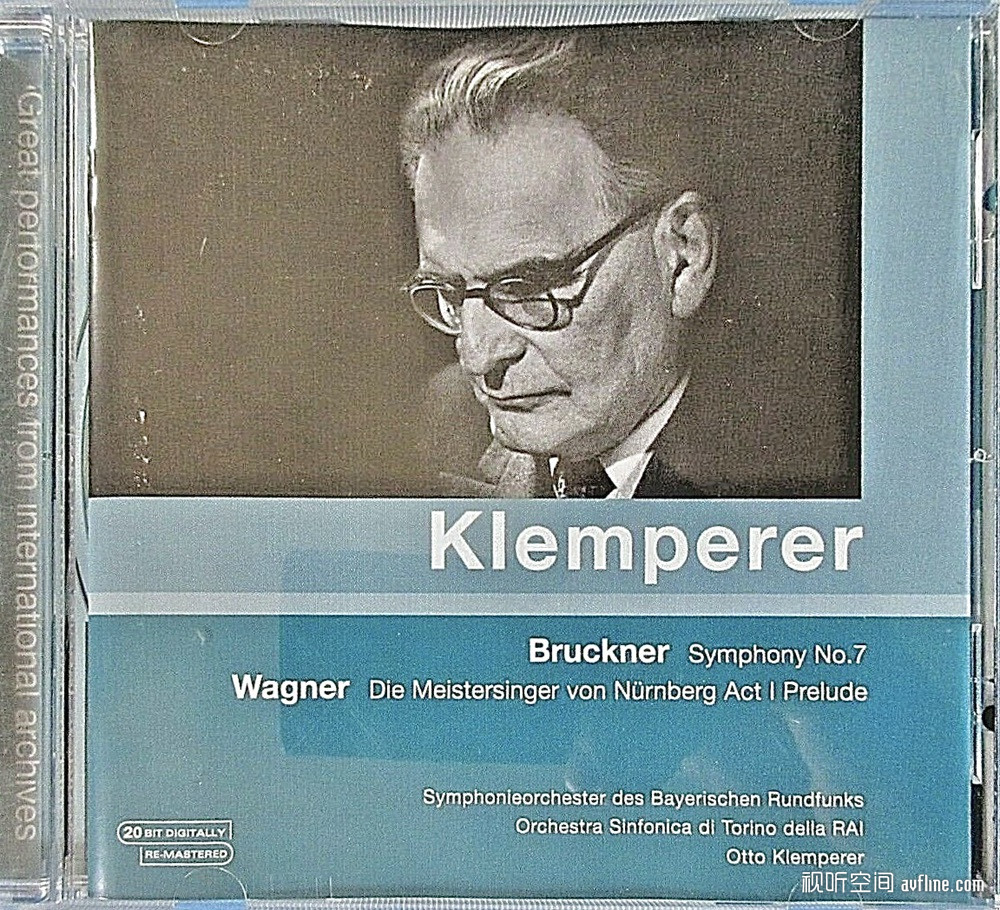

素有内地李敖之称的云南才子提安兄,不久前介绍了一张CD「布鲁克纳七号交响曲/克伦佩勒/巴伐利亚广播」,提安兄觉得克伦佩勒在录音室的布七寡淡,这张绝对是他最火爆的一面,乐句宏伟,巍峨傲岸。甚至比富特文格勒强!笔者花了好一段时间才找到,听了之后的感觉是 :从今起必定收集克伦佩勒与巴伐利亚广播的录音。

浏览 406

新浪

新浪 淘宝

淘宝